Технологии телевидения не были изобретены одним человеком и за один раз. В основе телевидения лежит открытие фотоэффекта в селене, сделанное Уиллоуби Смитом в 1873 году. Изобретение сканирующего диска Паулем Нипковым в 1884 году послужило толчком в развитии механического телевидения, которое пользовалось популярностью вплоть до 1930-хгодов. Основанные на диске Нипкова системы практически были реализованы лишь в 1925 году Дж. Бэрдом в Великобритании, Ч. Дженкинсом в США, И. А. Адамяном и независимо Л. С. Терменом в СССР.

10 октября 1906 года изобретатели Макс Дикманн, ученик Карла Фердинанда Брауна, и Г. Глаге зарегистрировали патент на использование трубки Брауна для передачи изображений. [5] . Браун был против исследований в этой области, считая идею ненаучной.

В 1907 году Дикманном был продемонстрирован телевизионный приёмник, с двадцати строчным экраном размером 3×3 см и частотой развёртки 10 кадр/с. [6]

Первый патент на используемое сейчас электронное телевидение получил профессор Петербургского технологического института Борис Розинг, который подал заявку на патентование «Способа электрической передачи изображения» 25 июля 1907 года. Однако ему удалось добиться передачи на расстояние только неподвижного изображения — в опыте 9 мая 1911 года.

Телевидение. Длинная история на коротких волнах.

Настоящим прорывом в чёткости изображения электронного телевидения, что решило в конце концов в его пользу спор с механическим телевидением, стал «иконоскоп», изобретённый в1923 году Владимиром Зворыкиным (он работал в то время для Radio Corporation of America). Иконоскоп — первая электронная передающая телевизионная трубка, позволившая начать массовое производство телевизионных приёмников. Его изобретение было запатентовано также советским учёным Семёном Катаевым в 1931 году, однако Зворыкин смог создать работающую модель на год раньше советских учёных — в 1933 году.

В 1926 году Кэндзиро Такаянаги впервые в мире при помощи электронно-лучевой трубки продемонстрировал изображение буквы катакана

Движущееся изображение впервые в истории было передано на расстояние 26 июля 1928 года в Ташкенте изобретателями Борисом Грабовским и И. Ф. Белянским. Хотя акт Ташкентского трамвайного треста, на базе которого проводились опыты, свидетельствует, что полученные изображения были грубые и неясные, именно ташкентский опыт можно считать рождением современного телевидения. [7]

Первый в истории телевизионный приёмник, на котором был произведён ташкентский опыт, назывался «телефотом». Заявка на патентование телефота по настоянию профессора Розинга была подана Б. Грабовским, Н. Пискуновым и В. Поповым 9 ноября 1925 года. Согласно воспоминаниям В. Маковеева, по поручению Минсвязи СССР все сохранившиеся документы о телефоте были изучены на предмет установления возможного приоритета советской науки кафедрами телевидения Московского и Ленинградского институтов связи. В итоговом документе констатировалось, что работоспособность «радиотелефота» не доказана ни документами, ни показаниями непосредственных свидетелей. Иного мнения относительно перспектив изобретения Грабовского придерживались в США, и в романе Митчела Уилсона «Брат мой, враг мой», излагающем американскую версию истории создания телевидения, где именно «телефот» описан как предтеча современного телевидения.

Кто придумал телевизор? История создания телевизора

По другим данным первая передача движущегося изображения была осуществлена 26 января 1926 года шотландским изобретателем Джоном Бэйрдом [8] , основавшим в 1928 год Baird Television Development Company.

Первые регулярные передачи чёрно-белого телевидения были начаты в нацистской Германии в 1934 году [9] , которые велись без звука с 1929 года.

На Берлинской олимпиаде 1936 года использовалась телевизионная камера «Olympia-Kanone».

КВН-49 чёрно-белый телевизор, выпускавшийся в СССР в различных модификациях с 1949 года

Телевизор 1950-х годов

Имелись и другие модели электронного телевидения: изобретённые также в 1931 году «диссектор» Фило Фарнсворта и «бегущий луч» Манфреда фон Арденне, однако они не выдержали конкуренции с иконоскопом.

Регулярное телевещание в России началось 10 марта 1939 года [10] . В этот день московский телецентр на Шаболовке через передатчики установленные на Шуховской башне передал в эфир документальный фильм об открытии XVIII съезда ВКП(б). В дальнейшем передачи велись 4 раза в неделю по 2 часа. Весной 1939 года в Москве передачи принимали более 100 телевизоров «ТК-1».

18 декабря 1953 года в США было начато первое в мире цветное телевещание в системе NTSC.

Во второй половине XX века телевидение получило широкое распространение. Его роль в мире подчеркнула ООН, установив памятный день — Всемирный день телевидения.

Источник: studopedia.su

Электронное телевидение

В сказках происходящее «за дальними далями» показывали волшебные зеркала и яблочко на тарелочке. Предстояло совершить немало открытий, чтобы сказка о передаче движущихся изображений на расстояние стала былью. Появление телевидения было бы невозможным без изобретений камеры-обскуры и фотографии, телеграфа и радио, триодов и катодных ламп, без понимания природы света и открытия электронов. Первый успешный передающий электронно-лучевой прибор — иконоскоп — создал в 1931 г. в США русский эмигрант Владимир Зворыкин. С этой даты ведёт свою историю электронное телевидение.

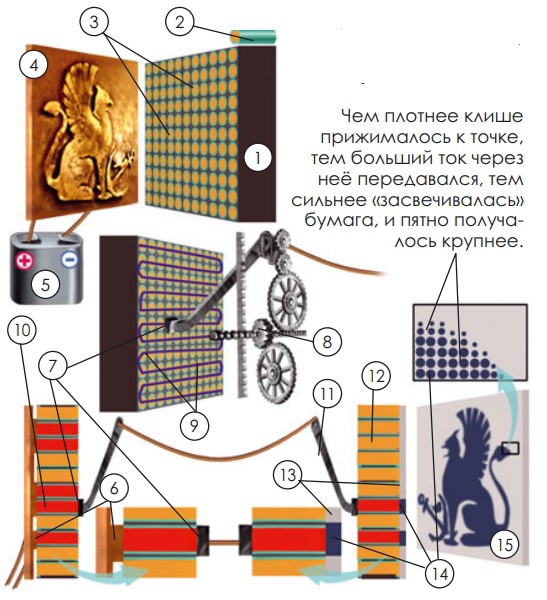

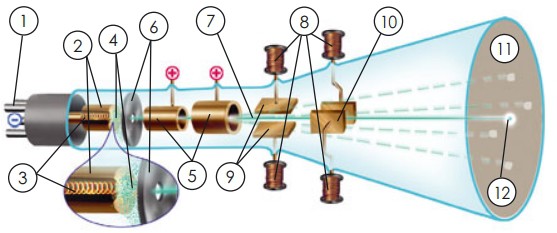

Копирующий телеграф Бейна. Отполированная сургучная пластина (1) была составлена из сотен отрезков изолированных проволок (2), торцы (3) которых составили растр (точечную структуру) на её гладких поверхностях. К лицевой поверхности прижимали рельеф на меди (клише) (4), подключённое к батарее (5).

В выпуклых местах (6) медь соприкасалась с торцами проволок, с точками пластины, соединяя их меж собой. Контакт (7), управляемый шестерённым механизмом (8), зигзагами (9) «обегал» все точки задней поверхности пластины. Касаясь точки, соединённой с другими через медь клише (10), контакт замыкал цепь, и по проводу от него шёл ток (электрический сигнал) на приёмный контакт (11).

Приёмный контакт, двигаясь синхронно с передающим, «обегал» такую же пластину (12) и подавал ток на соответствующие точки. К задней поверхности приёмной пластины прижимали бумагу (13), пропитанную раствором, темнеющим под воздействием тока. В местах соприкосновения с «сигнальными» точками на бумаге возникали тёмные пятна (14). Так, построчно, формировалось изображение, копирующее исходный рельеф (15).

Кодирование света

Изобретение фотографии показало, что изображение можно разложить на отдельные точки: чёрными точками формируются тени, белыми — света. В 1843 г. шотландский изобретатель Александр Бейн изобрел копирующий телеграф, идея которого состояла в том, что засвеченные точки — это сигнал, а незасвеченные — отсутствие сигнала. С помощью электричества эти сигналы передавались на расстояние, строго соблюдая развёртку — последовательность передачи сигналов, построчно, сверху вниз.

В копирующем телеграфе Бейна уже были три признака телевизионных систем: разложение исходного изображения на точки-сигналы для их передачи, построчное «считывание» — развёртка изображения, синхронизация контактов передатчика и приёмника.

Фотоэффект Селена а) В темноте химический элемент селен является изолятором — его электроны прочно удерживаются в атомах. б) Фотоны (элементарные частицы электромагнитного излучения) света выбивают электроны из атомов селена, и эти освобождённые носители заряда создают ток — селен превращается в проводник. Чем больше света получает селен, тем больший ток он способен пропустить.

Идея Пайвы

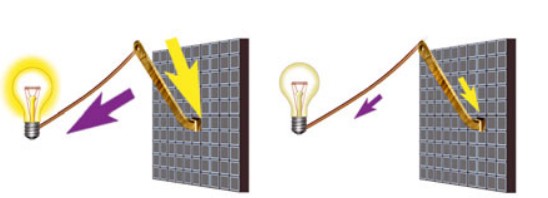

В 1873 г. открыли, что изолятор-селен на свету начинает проводить ток (фотоэффект селена). В 1878 г. португальский физик Адриано де Пайва подключил к батарее пластину, собранную из изолированных селеновых элементов-точек и засветил её в камере-обскуре. Засвеченные селеновые элементы проводили ток от батареи, причём чем сильнее была засветка, тем больше тока проводил элемент. Электрические сигналы разной силы считывались с пластины бегающим контактом.

По мысли Пайвы, контакт должен был за доли секунды «пробегать» все точки селеновой пластины и посылать «считанные» сигналы лампочке, повторяющей его движения с той же скоростью и мерцающей в порядке «считывания» светлых и тёмных мест.

Инерция зрения зрителя сложила бы свет и движение лампочки в единый образ — световую копию исходного изображения.

Пластина из селеновых элементов в аппарате Пайвы. При засветке каждый элемент пластины, в зависимости от степени его освещённости, проводит разное количество тока. Бегающий контакт снимает этот ток с элементов пластины и передаёт его лампе, которая, получая разный ток, светится с разной интенсивностью.

Диск Нипкова

«Разогнать» механический коммутатор так, чтобы он за доли секунды обежал десятки точечных строк селеновой пластины, было невозможно. Немецкий студент Пауль Нипков в 1884 г. предложил получать развёртку с помощью вращающегося диска с несколькими десятками отверстий, расположенными по спирали. Диск Нипкова делал 12,5 оборота в секунду, сменяя 12,5 кадра в секунду — достаточная скорость для передачи движущихся изображений. Нипков применил свой диск в телевизионном аппарате, устроенном по схеме Пайвы. Инерция зрения, как и предсказывал Пайва, сливала строки в единый образ.

Телевизионный аппарат Нипкова. Свет от объекта (1) через диск Нипкова (2) засвечивал селеновую пластину (3), которая от своей батареи (4) начинала проводить ток, каждый миг меняя свою проводимость в зависимости от яркости засветки в этот момент. Ток шёл то сильнее, то слабее и по проводам (5) передавался лампе (6) на приёмнике, мерцающей в соответствии с развёрткой изображения объекта. Мерцание лампы считывалось приёмным диском (7), вращающимся синхронно с передающим. Через отверстия приёмного диска изображение объекта проецировалось на экран (8).

Механическое телевидение

Устройства на основе диска Нипкова получили название механическое телевидение. Аппарат Нипкова в 1898 г. усовершенствовал польский подросток Мечислав Вольфке, предложив передавать сигналы от пластины селеновых элементов с помощью радиосвязи. В 1888 г. русский физик В.А.

Ульянин заметил, что при соприкосновении селена с металлом на границе селен-металл при её засветке вырабатывается электрический ток. Селеновая пластина, покрытая тонким слоем золота, стала первым фотоэлементом, позволяющим не только проводить, но и генерировать слабый электрический ток. Батареи стали не нужны. С появлением триодов слабые сигналы от засветки фотоэлемента, усиленные с их помощью, стало возможным передавать на расстояние. Первое неподвижное изображение было передано механическим телевидением в 1909 г. Качество изображений было низким, но переданные таким образом фотографии можно было печатать в газетах.

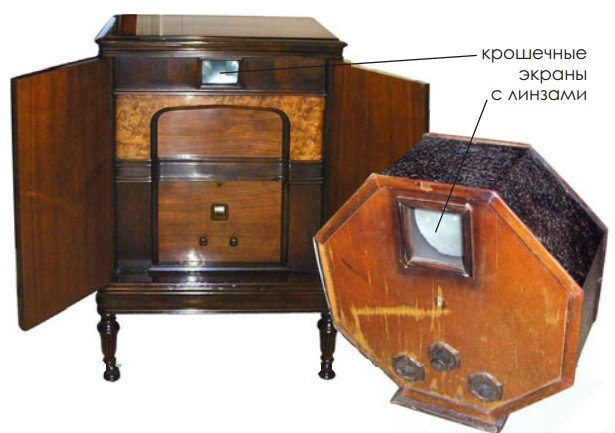

Приёмники механического телевидения. 1920-е гг.

Поначалу механическим телевидением пользовались в основном фотожурналисты для быстрой передачи кадров в издательство. В 1925 г. добились передачи движущихся I изображений. С 1928 г. в США и Великобритании наладили выпуск первых механических телевизионных приёмников с развёрткой на 30 строк, и первые телевизионные станции стали регулярно передавать телерепортажи.

Трубка Крука

У механического телевидения не было будущего — достичь приемлемой чёткости изображения оказалось невозможно. Параллельно зарождалось электронное телевидение. Его история началась в 1879 г. с изобретения английским физиком У. Круком катодной трубки. В 1897 г., когда Дж.

Томсон открыл электроны, выяснилось, что обнаруженные Круком в его трубке катодные лучи — это электронный поток. Также Крук заметил, что некоторые вещества — люминофоры — начинают светиться при облучении катодными лучами. Это явление — люминесценция — оказалось ключевым для создания телевидения.

Катодная трубка Крука. 1879 г. При нагревании катода (электрода, присоединённого к « — » полюсу источника электрического тока) (а) к аноду (электроду, присоединённому к «+»полюсу) (б) исходят катодные лучи — поток электронов, от свечения которых (в) анод (в форме креста) отбрасывает тень (г). С помощью трубки Крука были открыты люминесценция некоторых веществ и рентгеновские лучи.

Сканирующий луч

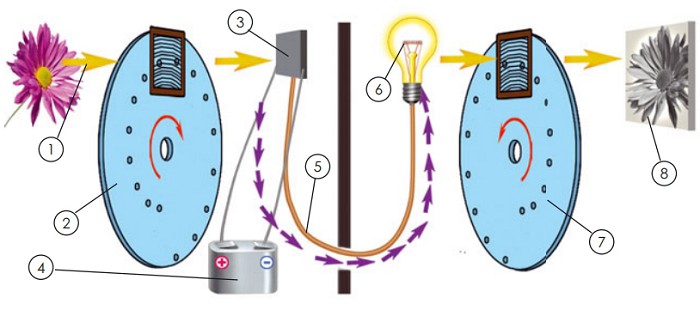

Французский физик К. Браун в 1895 г. диафрагмой сузил электронный поток в трубке Крука до узкого луча. Этот луч проецировался на экран — плоскую стенку трубки, покрытую люминофором, создавая на ней светящуюся точку. Расположив снаружи трубки катушки с током, Браун заметил, что создаваемое ими магнитное поле отклоняет катодный луч. Чем сильнее ток в катушках, тем резче отклоняется луч, вычерчивая на экране светящуюся линию. Добавив ещё пару катушек сверху и снизу трубки, луч заставили отклоняться и в вертикальном, и в горизонтальном направлениях, точка за точкой и строчка за строчкой проходить весь экран, полностью сканируя его.

Дополнив трубку третьим электродом — сеткой и изменяя в ней напряжение тока, стали регулировать силу электронного потока и соответственно яркость световой точки от катодного луча на люминофорном экране.

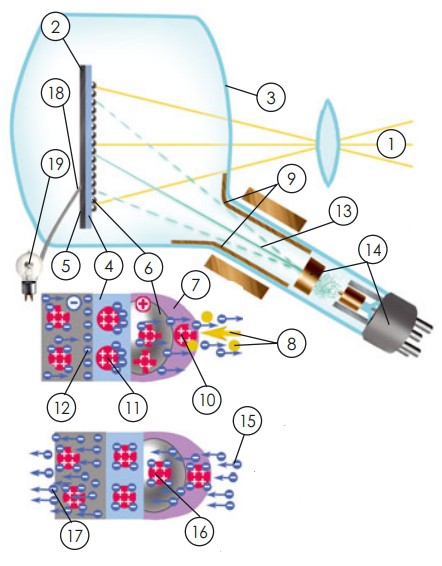

Электронно-лучевая трубка Брауна. Конец XIX в. Электрический ток от контактов (1) поступал на катод (2) с нитью накала (3), испускающий поток электронов (4) к анодам (5). Проходя через диафрагму (непроницаемую для электронов пластину с отверстием) (6), поток превращался в узкий луч (7). Луч проходил через отклоняющие пластины, соединённые с внешними соленоидами (8).

Когда в одном соленоиде включали ток, вокруг его пластины образовывалось магнитное поле, отклоняющее луч: горизонтальные пластины (9) отклоняли луч в вертикальной плоскости, вертикальные (10) — в горизонтальной. Луч упирался в плоскую стенку трубки — экран (11), покрытый люминофором, создавая светящуюся точку (12). Управляя током в соленоидах, луч заставляли обегать весь экран построчно. Устройство, «производящее» и направляющее электронный луч, получило название электронной пушки.

Кинескоп Розинга

Свечение люминофора под воздействием катодного луча играло роль лампы механического телевидения. Мгновенно сканирующий экран луч — роль механической развёртки (скользящего контакта и диска Нипкова). Изменение интенсивности свечения точки заменяло действие фотоэлемента. Русский физик Б.Л.

Розинг первым заметил, что созданная для исследования различных токов электронно-лучевая трубка предоставляла всё необходимое для телевизионного приёма. На основе этой трубки он создал кинескоп — приёмную телевизионную трубку. Но для передачи световой копии объекта Розинг использовал механическую развёртку — сложную систему зеркал, передающую световую информацию на фотоэлемент.

Борис Львович Розинг

В 1911 г. Розинг передал и принял на люминофорный экран кинескопа размытое изображение освещённой солнцем решётки своего сада. Это было первое изображение, полученное с помощью электроники. Кинескоп Розинга в 1929 г. усовершенствовал его ученик В.К. Зворыкин, русский учёный, эмигрировавший в США после 1917 г.

Иконоскоп Зворыкина

Для перехода к электронному телевидению надо было заменить механический передатчик электронной передающей трубкой. Над её созданием уже более 20 лет трудились учёные всего мира, но видеосигнал, снимаемый с фотоэлементов, был слишком слаб, чтобы получить распознаваемое изображение. Весь фотоэлемент засвечивался 0,1 сек., пока сканирующий луч «обегал» его целиком.

За это время со всей пластины можно было бы снять достаточно большой выработанный ею заряд. Но электронный луч разряжал каждую из её 10 000 ячеек по очереди, снимая заряд, выработанный всего за 0,1: 10 000 сек. И этот заряд был ничтожно мал. Если бы ячейка накапливала заряд все 0,1 сек. засветки, его мощность возросла бы в 10 000 раз и сигнал стал бы пригоден для передачи.

Американский инженер Ч. Дженкинс предложил накапливать заряд ячеек конденсатором, и Зворыкин воплотил эту идею, создав в 1931 г. иконоскоп. Иконоскоп стал основой телевизионной камеры-передатчика, отправляющей видеосигналы на приёмники — телевизоры с кинескопами. В 1932 г. при помощи иконоскопа с передатчика, установленного на небоскрёбе Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, начались экспериментальные передачи электронного телевидения. Выпущенные к тому времени электронные телевизоры с кинескопами Розинга-Зворыкина, принимали сигналы этого передатчика в радиусе 100 (!) км.

Иконоскоп — передающая трубка. Свет (1) от объекта проецируется на мишень (2) внутри колбы (3) иконоскопа. Мишень служит конденсатором заряда, работающим по принципу лейденской банки. Изолятор мишени — слюдяная пластина (4), задняя обкладка — сплошной слой металла (5), а передняя обкладка — мозаика из миллиона зёрен серебра (6), покрытых светочувствительным цезием (7).

Фотоны света (8) выбивают электроны из атомов цезия, и получившие «+» заряд атомы цезия забирают электроны у атомов серебра. Все эти свободные электроны устремляются ко второму аноду (9) иконоскопа, сообщая зёрнам серебра «+» заряд (10), пропорциональный степени освещённости каждого из них. Слюда поляризуется (11), сообщая задней обкладке « — » потенциал (12).

Электронный луч (13), образованный такой же, как в кинескопе, электронной пушкой (14), сканирует мишень. При попадании луча (15) на зерно (16) мишени атомы цезия и серебра возвращали себе потерянные электроны, забирая их из луча, и в металлической обкладке электроны отталкиваются от потерявшего поляризованность изолятора, образуя ток (17).

Сила тока, снятая лучом с зерна, соответствует количеству выбитых фотонами (17) электронов. Сканирование сильно засвеченного зерна давало большой ток, а сканирование слабо засвеченного зерна — малый ток. Электрические сигналы разной интенсивности снимались с задней обкладки (18), поступали на усилитель (19).

Оттуда они радиопередатчиком передавались на катод иконоскопа, который вырабатывал соответственно слабый или сильный луч. Луч кинескопа, двигаясь синхронно с лучом иконоскопа, вычерчивал на экране световые полосы, соответствующие засветке мишени иконоскопа. Так передавалось изображение.

Развитие идеи

На родине телевидения, в США, его распространение задержала Великая депрессия. Регулярное электронное телевещание впервые возникло в Англии в 1936 г., а первым событием, с которого вели прямую электронную телетрансляцию, стала Берлинская Олимпиада 1936 г. В СССР регулярное телевещание началось в 1939 г., но тогда оно было доступно немногим.

Попытки сделать телевидение цветным велись ещё на этапе развития механического телевидения, а электронную систему цветного телевидения начали разрабатывать в середине 1940-х гг. Лучи от трёх электронных пушек проецировались на разные слои люминофора фотоэлемента с красным, зелёным и синим цветом свечения. Оптическое смешение этих цветов давало полноцветную картинку.

Быстрому распространению цветного телевещания мешала его дороговизна, и в широкой продаже цветные телевизоры появились в США лишь в 1954 г. Их цена по тем временам была колоссальной — более 1000 долларов. В СССР цветные телевизоры стали выпускать в 1967 г., а массовая замена в России чёрно — белых телевизоров на цветные пришлась уже на 1990 -е гг.

Источник: sitekid.ru

Все придумали евреи. Долгоиграющая пластинка и цветное телевидение

Чтобы посмотреть телевизор, Питеру Голдмарку пришлось самостоятельно его собрать. Тогда на крошечном экране он впервые увидел передачу британского телевидения и окончательно заболел изобретениями. Сегодня в рубрике «Все придумали евреи» — отец цветного телевидения, долгоиграющей виниловой пластинки, первой системы видеозаписи, системы воспроизведения музыки для автомобилей. Его разработки использовали во время высадки союзных войск в Нормандии, чтобы создать помехи на радарах противника, и в NASA, чтобы передать фотографии поверхности Луны на Землю. За свою жизнь Голдмарк запатентовал около 180 изобретений, не все из них получили широкое распространение — некоторые были недостаточно практичными, другие слишком дорогими в производстве, но в основе всех лежали блестящие идеи.

Питер Голдмарк родился в семье еврейского предпринимателя в Венгрии 2 декабря 1906 года. Мальчик обучался игре на скрипке и виолончели — родители планировали, что он пойдет по стопам своего дедушки, выдающегося венгерского композитора. Но после развода мать с мальчиком переехала в Вену, где он бросил музыку и выбрал путь другого своего дедушки — первооткрывателя красного фосфора. Голдман получил образование в Берлинском и Венском университетах, а когда увлекся телевидением, переехал сначала в Великобританию, а затем в США.

Большую часть жизни он проработал в лаборатории CBS (Columbia Broadcasting System). Идея цветного телевидения пришла Голдмарку в голову во время просмотра «Унесенных ветром». Технология строилась на использовании набора вращающихся цветных фильтров.

Введение в эксплуатацию изобретения Голдмарка привело бы к необходимости замены всего оборудования, поэтому рынок выиграла другая технология передачи цвета, менее совершенная по качеству картинки, но работавшая на существующей технологической базе. Но телевидением Голдмарка стали пользоваться ученые, так как для них было принципиально хорошее изображение. А вот другое изобретение инженера — долгоиграющие виниловые пластинки для граммофонов, на которые помещалось значительно больше записей, — захватили рынок звукозаписи на долгие годы и сделали своего создателя вице-президентом CBS.

В 65 лет Голдмарк вышел на пенсию, организовал собственную компанию и занялся социальными проектами по телемедицине и предоставлению других услуг по видеосвязи жителям удаленных городов. Жизнь гениального изобретателя оборвалась трагически, он погиб в возрасте 71 года в 1977 году в автокатастрофе. За несколько недель до смерти он получил медаль за свою многолетнюю работу из рук президента Джимми Картера.

Источник: jewlife.ru