Ориентирование должно выполнятся как по карте, так и компасу, а также небесным светилам и различным местным признакам и предметам.

Самым простым в освоение методом ориентирования на местности является ориентирование по карте и компасу. Более сложным является ориентирование при помощи других способов определения своего местонахождения на местности.

В некоторых случаях приходится действовать, не имея карты, компаса. Именно по этой причине большую часть времени требуется уделять привитию твердых навыков основных приемов, правил и способов ориентирования на местности без карты и компаса.

Вся, без исключения группа должна уметь предельно четко и быстро, в независимости на какой территории они находятся и какие метеорологические условия.

Ни кто из группы не имеет право, ввиду скрытности действий выходить на дороги, подходить к населенным пунктам, не может также обратиться к местным жителям для того, чтобы убедиться в правильности ориентирования или направления движения.

как пользоваться Компасом

Допускается корректировка маршрута в ходе выполнения поставленной задачи, он может значительно изменяться или отклоняться от ранее намеченного ввиду складывающихся обстоятельств.

Изменение маршрута должен заниматься руководитель группы, он имеет право внести необходимые коррективы в маршрут движения и точно выйти в намеченный район (к объекту).

Выработать данные качества возможно только при регулярных ежедневных тренировках и по мере накопления практического и теоретического опыта.

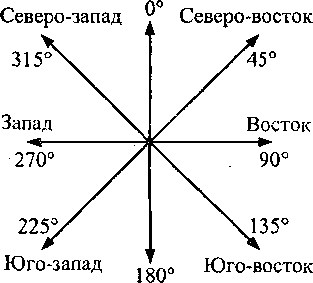

Для более быстрого и эффективного перемещения по местности необходимо подготовить данные для движения по азимутам. Азимут — это угол, образуемый между направлением на какой-либо предмет местности и направлением на север. Такие данные подготавливаются заранее, и происходит это обычно по карте.

Для грамотной подготовки по карте данных для движения по азимутам необходимо изучить и уточнить маршрут. Выбрать ориентиры вдоль него, особенно в местах поворотов, в определении магнитных азимутов и расстояний по каждому участку пути—от одного поворота (ориентира) до другого — и, наконец, в оформлении этих данных так, чтобы ими было удобно пользоваться в пути.

Выбор ориентиров и уточнение маршрута производятся в процессе его изучения и оценки по карте. Количество ориентиров и начертание маршрута уточняются в зависимости от характера местности, задачи и условий предстоящего движения. Главное при этом выбрать маршрут, обеспечивающий быстрый и скрытный от противника выход к назначенному пункту (объекту). Поэтому желательно, чтобы он не имел излишних поворотов, проходил по участкам, наиболее удобным для движения, по возможности обходил имеющиеся на местности препятствия и обеспечивал укрытие от наземного и воздушного наблюдения противника.

Компас. Просто и наглядно, азимут

Выбранные ориентиры поднимают на карте (обводя их кружками) и соединяют, обозначая маршрут движения, прямыми линиями. При этом полезно те из этих линий, которые не пересекают ни одной вертикальной линии координатной сетки, сразу же продолжить до пересечения с ближайшей из них, с тем чтобы в дальнейшем удобнее было измерять дирекционные углы. После этого для каждого участка маршрута измеряют по карте дирекционный угол направления движения и, вводя поправку за отклонение магнитной стрелки (т. е. поправку направления — см. § 20, п. 3), переводят его в магнитный азимут, который и записывают на карте против соответствующего участка маршрута.

При отсутствии транспортира или артиллерийского круга магнитные азимуты можно измерять по карте непосредственно компасом, без измерения дирекционных углов. Делается это так: а) Положив карту с прочерченным маршрутом на стол, ориентируют ее возможно, точнее, по компасу с учетом поправки направления, как это указано в § 39, п. 1 (рис. 125).

б) Не сбивая ориентировки карты, перекладывают компас на первую линию маршрута так, чтобы нулевой диаметр его лимба совпал с прочерченным на карте направлением (рис. 131,/). При этом нулевое деление лимба должно быть направлено в сторону движения.

в) После того как стрелка успокоится, берут отсчет по ее северному концу. Вычтя полученное число из 360°, получают магнитный азимут искомого направления.

Азимуты отсчитываются от 0 до 360° по ходу часовой стрелки.

Определение азимута по компасу.

Чтобы определить азимут на местности, надо:

— стать лицом в направлении предмета, на который требуется определить азимут;

— ориентировать компас, то есть подвести его нулевое деление (или букву С) под затемненный конец стрелки компаса;

— вращая компасную крышку, направить на предмет визирное приспособление;

— против указателя визирного приспособления, обращенного к предмету, прочесть величину азимута.

Чтобы определить на местности заданный азимут, надо:

— установить указатель визирного приспособления компаса точкой над делением, соответствующим величине заданного азимута;

— повернуть компас так, чтобы указатель визира находился впереди;

— поворачиваться самому вместе с компасом до тех пор, пока нулевая точка не совпадет с северным концом стрелки; направление указателя визира и будет направлением по заданному азимуту.

Совмещение визирной линии с направлением на предмет (цель) достигается многократным переводом взгляда с визирной линии на цель и обратно. Не рекомендуется поднимать компас до уровня глаз, снижается точность измерения. Точность измерения азимутов с помощью компаса Андриановна составляет плюс-минус 2−3°.

Определение магнитных азимутов.

Магнитное склонение бывает или восточное со знаком «+» или западное со знаком «-». Зная величину и знак отклонения нетрудно совместить направление одной из сторон рамки листа карты (западное или восточное) с направлением истинного меридиана. При совмещенном положении сторон рамки карты с направлением истинного меридиана карта будет ориентирована точно.

Практически это делают так:

-повернуть карту не сдвигая компаса так, чтобы северный конец стрелки встал против деления соответствующего величине и знаку склонения для данного листа карты (на рисунке карта ориентирована при склонении -10, западное);

— ориентированную таким образом карту закрепляют;

— соединить прямыми линиями ориентиры: овраг — сарай, сарай -камень;

— когда стрелка успокоится, сделать отсчет по шкале против северного конца стрелки; вычесть полученный отсчет из 360°, эта разность и будет магнитный азимут.

Таким же образом определяют последовательно магнитные азимуты всех остальных участков маршрута. На рис, 131,/ для первого участка маршрута (сарай—курган) отсчет по северному концу стрелки равен 340°; значит, магнитный азимут этого направления равен 360°—340°==20°. Азимут второго участка маршрута будет 360°—30°==330°.

Определив и записав магнитные азимуты, измеряют по карте длину каждого участка маршрута. При этом, если движение будет совершаться пешим порядком, метры переводят в пары шагов или подсчитывают время, необходимое для прохождения каждого участка (например, при движении на лыжах).

ни одной вертикальной линии координатной сетки, сразу же продолжить до пересечения с ближайшей из них, с тем чтобы в дальнейшем удобнее было измерять дирекционные углы.

После этого для каждого участка маршрута измеряют по карте дирекционный угол направления движения и, вводя поправку за отклонение магнитной стрелки, переводят его в магнитный азимут, который и записывают на карте против соответствующего участка маршрута.

Все эти данные, необходимые для движения по азимутам, оформляют непосредственно на карте, а если карты с собой в пути не будет, то составляют схему маршрута движения (рис. 131,2). Переход от магнитного азимута к дирекционному углу. На местности при помощи компаса (буссоли) измеряют магнитные азимуты направлений, от которых затем переходят к дирекционным углам.

На карте, наоборот, измеряют дирекционные углы и от них переходят к магнитным азимутам направлений на местности. Для решения этих задач необходимо знать величину отклонения магнитного меридиана в данной точке от вертикальной линии координатной сетки карты.

Угол, образованный вертикальной линией координатной сетки и магнитным меридианом, представляющий собой сумму сближения меридианов и магнитного склонения, называется отклонением магнитной стрелки или поправкой направления (ПН). Он отсчитывается от северного направления вертикальной линии координатной сетки и считается положительным, если северный конец магнитной стрелки отклоняется к востоку от этой линии, и отрицательным при западном отклонении магнитной стрелки. На рис. 6.13 поправка направления равна 2°16’+5°16’= +7°32.

Поправку направления и составляющие ее сближение меридианов и магнитное склонение приводят на карте под южной стороной рамки в виде схемы с пояснительным текстом.

Поправку направления в общем случае можно выразить формулой

Если на карте измерен дирекционный угол направления, то магнитный азимут этого направления на местности

Измеренный на местности магнитный азимут какого-либо направления переводится в дирекционный угол этого направления по формуле

Чтобы избежать ошибок при определении величины и знака поправки направления, нужно пользоваться помещаемой на карте схемой направлений геодезического меридиана, магнитного меридиана и вертикальной линии координатной сетки.

При точных измерениях переход от дирекционных углов к магнитным азимутам и обратно выполняется с учетом годового изменения магнитного склонения. Сначала определяют склонение магнитной стрелки на данное время (указанное на карте годовое изменение склонения магнитной стрелки умножают на число лет, прошедших после создания карты), затем полученную величину алгебраически суммируют с величиной склонения магнитной стрелки, указанной на карте. После этого переходят от измеренного дирекционного угла к магнитному азимуту по приведенным выше формулам.

Движение по азимутам

При движении по азимутам на каждой поворотной точке маршрута, начиная с исходной, находят на местности по компасу нужное направление пути и двигаются по нему, ведя счет пройденного расстояния.

На участках маршрута, проходящих вне дорог и не обозначенных каким-либо другим хорошо заметным линейным ориентиром, направление движения выдерживают непосредственно по компасу или, если позволяет видимость, пользуясь вспомогательными (промежуточными) ориентирами. Если в качестве вспомогательного ориентира будет использоваться какое-либо небесное светило, то надо иметь в виду, что оно перемещается по небесному своду, и если не учитывать этого и не проверять по компасу через каждые 10—15 мин. правильность движения, то можно значительно уклониться в сторону.

При движении по открытой, но бедной ориентирами местности направление можно выдерживать по створу. Для этого, наметив по компасу в начале движения направление пути и передвигаясь по нему, оставляют позади себя через известные промежутки какие-нибудь створные знаки (колец, забитый в землю кол, веху) и затем, оглядываясь на эти знаки, следят, чтобы направление движения не уклонялось от створной линии. При движении по снежному полю створные знаки может заменить след собственного движения (‘следы гусениц или колес машины, лыжня).

В случаях, когда необходимо возвратиться обратно по тому же пути,

пользуются прежней схемой маршрута, переводя предварительно прямые азимуты в обратные).

Движение по азимуту

Для движения по заданному азимуту надо:

— изучить на карте местность между исходным и конечным пунктами движения и наметить маршрут, легко распознаваемый по местным предметам;

— начертить избранный маршрут на карте и определить азимуты всех звеньев маршрута;

— определить на карте длину каждого звена маршрута в шагах (пара шагов в среднем равна 1,5 м);

— все данные для движения записать в полевую книжку в виде таблицы или схематичного чертежа. Придя на исходный пункт, следует:

— ориентироваться по компасу;

— установить указатель подвижного кольца компаса против отсчета, равного величине азимута первого звена маршрута (в нашем примере -335°);

— плавно поворачивать компас до тех пор, пока нулевое деление не совпадет с северным концом стрелки; тогда визирное приспособление будет показывать направление движения по азимуту — 335°;

— в этом направлении выбрать какой-нибудь предмет и идти на него. Подойдя к предмету, нужно проверить ориентировку компаса и продолжить путь до первой поворотной точки;

— у первой поворотной точки нужно установить по компасу азимут на следующий поворотный пункт и двигаться на него так же, как из исходного пункта.

Обход препятствий

При нахождение на пути движения по азимуту на открытой местности, каких либо препятствий необходимо заметить ориентир на противоположной стороне препятствия в направлении движения, определяют до него расстояние и прибавляют его к пройденному пути.

Далее, после обхода препятствия, подходят к выбранному ориентиру и, определив по компасу направление прерванного пути, продолжают движение.

Если движение происходит на закрытой местности или в условиях ограниченной видимости, то тогда необходимо обход препятствий совершать по компасу.

Это должно происходить следующим образом:

- Дойдя до препятствия (точка 1), определяют по компасу азимут нового направления движения вдоль препятствия вправо или влево и продолжают движение по этому азимуту, измеряя расстояние, до края препятствия (точка 2).

2. В точке 2, записав пройденное расстояние 1—2 и определив направление по первоначальному азимуту, делают поворот и движутся на точку 3 (конец препятствия), также измеряя расстояние.

3. Придя в точку 3, движутся влево (вправо) по обратному азимуту направления 1—2 до тех пор, пока не будет пройден путь, равный расстоянию между точками /и 2, до точки 4.

4. В точке 4, определив направление по первоначальному азимуту, продолжают движение по нему, прибавив к пройденному до препятствия расстоянию длину отрезка 2—3 (ширину препятствия в направлении маршрута).

Основная суть движения по азимутам должна заключатся в том, чтобы человек мог постоянно с помощью компаса нужное направление пути и точно выходить к намеченному пункту.

Такой метод очень часто применяется в незнакомых районах действия, таких как горы, лес, пустыни, в районах, которые подверглись ядерным ударам, ночью и в условиях ограниченной видимости.

На незнакомых или малознакомых местностях вначале должна высылаться разведывательная группа, а уже потом основная. Обязательно должно выдерживаться направление наступления или атаки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: sddonbassa.ru

Ориентирование. Компас. Азимут

Горизонтом называют часть земной поверхности, наблюдаемую на открытой местности. Различают математический или истинный горизонт (большой круг небесной сферы, плоскость которого перпендикулярна отвесной линии в месте наблюдения) и видимый горизонт (линия, по которой небо кажется сливающимся с земной поверхностью). На ровной поверхности видимый горизонт представляет собой окружность.

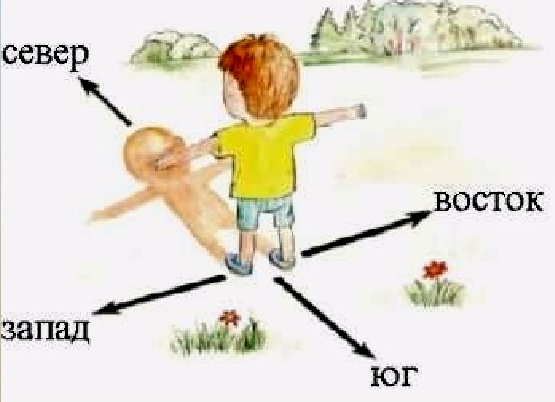

Для ориентирования на местности используют четыре главные точки горизонта (или соответствующие четверти) — стороны горизонта или страны света. Направление к точке горизонта относительно стран света называют румбом.

Между основными сторонами горизонта (север, восток, юг и запад) находятся промежуточные — северо-восток, юго-восток, юго-запад, северо-запад и др. Определить стороны горизонта можно по Солнцу, звездам и другим объектам.

Если встать лицом на север, то сзади будет юг, справа — восток, а слева — запад. Это основные стороны горизонта. Между ними расположены промежуточные стороны горизонта: северо-восток, северо-запад, юго-восток, юго-запад. Таким образом, основных и промежуточных сторон горизонта восемь, а направлений гораздо больше.

Как же в этом случае определить направление? Это делается с помощью определения азимута (курса по компасу).

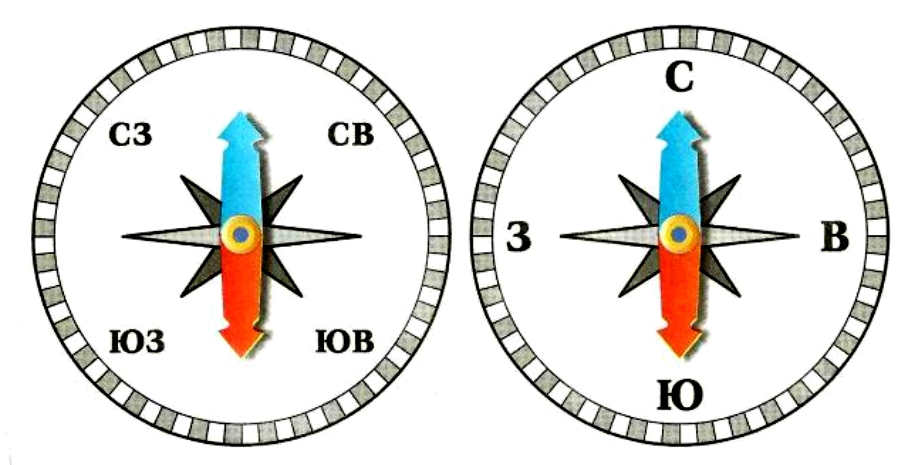

Компас — прибор, указывающий направление магнитного меридиана. Азимут (от араб. ас-сумут — путь, направление) — это угол, отсчитываемый по ходу часовой стрелки, измеренный в градусах по карте, между севером и той точкой, куда вы хотите попасть.

Сориентировать компас — значит повернуть его таким образом, чтобы синяя стрелка, всегда показывающая на север, совместилась с отметкой С («север») на циферблате компаса.

Компас. Строение компаса.

Однако если под рукой нет компаса, ориентироваться можно и другими способами.

Определение сторон горизонта по Солнцу

На территории северного полушария в летнее время солнце восходит на северо-востоке, а заходит на северо-западе. Днём (в 13 часов зимой и 14 часов летом) Солнце указывает строго на юг, тень от предметов ложится на север. С 10 утра до 19 вечера Солнце всегда находится южнее ориентирующегося. В зимнее время Солнце восходит на юго-востоке, а заходит на юго-западе. Точно на востоке и на западе Солнце восходит и заходит в дни весеннего и осеннего равноденствий (21 марта и 23 сентября).

Есть способ ориентирования по Солнцу, не требующий знания времени. Следует взять палку и воткнуть её в землю вертикально. Вершина отбрасываемой тени обозначается точкой. Спустя определённый промежуток времени (например, полчаса) Солнце переместится, и вершину новой тени тоже нужно обозначить точкой. Если провести стрелку от первой точки к второй, получится точное направление на восток.

Для более точного определения сторон света понадобятся любые циферблатные часы (часы со стрелками). Если часовую стрелку направить на Солнце, то угол между часовой стрелкой и цифрой «1» (зимой) или цифрой «2» (летом) следует разделить пополам. Получившееся направление будет указывать на юг. Север будет в противоположном направлении.

Чем севернее находится местность, тем точнее получится результат. В южных областях и в летний период погрешность этого метода может достигать 25%. Весной и осенью в северных широтах точность метода повышается. Максимальную точность этот способ дает в зимнее время. В летний период Солнце перемещается по небу со средней угловой скоростью 15° в час.

В 14 часов (по летнему времени) оно будет находиться строго на юге. Каждый час светило будет смещаться на 15° западнее. Например, в 17 часов оно сместится на 45 градусов к западу. Половина прямого угла и есть 45 градусов. То есть, если в 17 часов мысленно отложить половину прямого угла от направления на Солнце влево, получится точное направление на юг.

Ориентирование по звездам.

В северном полушарии ориентиром служит Полярная звезда — наиболее яркая звезда в созвездии Малой Медведицы. Она сохраняет почти постоянное положение на небе при видимом суточном вращении небесной сферы и в ясные ночи удобна для определения направления на север и широты места, приблизительно равной её высоте над горизонтом. Направление на Полярную звезду определяется следующим образом: через две крайние звезды «ковша» Большой Медведицы мысленно проводится прямая, на которой откладывается пятикратное расстояние между этими звездами, а в конце пятого отрезка находится Полярная звезда — ошибки менее 2°.

Для того, чтобы определить стороны света в южном полушарии по звездам необходимо найти созвездие Южный крест. Созвездие состоит из пяти ярких звезд. Четыре звезды созвездия Южный крест расположены в виде креста, для определения сторон света необходимо провести две линии в виде крестика.

Одна из линий будет длиннее второй, соответственно одна звезда креста расположена дальше других, получится крест с ручкой для держания. Данную ручку креста необходимо воображаемо сделать длиннее в четыре раза и опустить вертикально на линию горизонта, это и будет юг. Либо подождите пока Южный крест на небе встанет вертикально, тогда ручка будет указывать на юг.

Ориентирование по Луне.

По Луне ориентироваться намного сложнее, чем по звёздам, по Солнцу и точность обычно намного ниже. Чтобы иметь возможность ориентироваться по Луне, нужно запомнить следующее: серп «молодой» луны, изогнутый в правую сторону, виден вечером в западной стороне неба и заходит вскоре после захода Солнца.

Различают четыре основные фазы Луны:

- Новолуние — на небе не видна.

- Первая четверть — форма полукруга обращенного выпуклой стороной вправо (рождающийся месяц).

- Полнолуние — полный диск луны.

- Последняя четверть — форма полукруга обращенного выпуклой стороной влево (старая Луна).

Сведения о наступлении лунных фаз можно найти в отрывных и настольных календарях, по средствам Internet.

В Первой четверти Луна бывает на юге около 7 часов вечера. Полная Луна в южном направлении наблюдается около 1 часа ночи. В 10 часов вечера она бывает в юго-восточной стороне неба, а в 4 часа утра — на юго-западе. Луна в Последней четверти находится на юге в 7 часов утра. Серп «старой» луны, напоминающий букву «С», виден утром, незадолго до восхода Солнца, в восточной стороне неба.

Ориентирование по местным признакам.

Некоторые местные предметы и признаки также могут служить простейшим определителем сторон горизонта. Ориентирование по местным природным признакам в лесу производится по направлению север-юг (рис. 28). Это связано с тем, что растительный мир очень отзывчив на солнечное тепло. На север указывают: влажные стороны зданий, камней, замшелые стволы деревьев, пятна-снежинки на склонах (весной), бедная сторона кроны деревьев; у пней меньше толщина годовых колец.

Кроме того: муравейники, обычно, располагаются к югу от пней и деревьев, с юга на стволах хвойных деревьев выделяется больше смолы и др.

Однако, надо понимать, что все способы ориентирования по местным признакам показаны в преувеличенном виде и взяты в идеальных условиях. В реальности же все намного сложнее. Приметы могут быть противоречивыми, в настоящем лесу присутствуют многочисленные и разнообразные факторы, влияющие на эти признаки: рельеф, погодные условия, ветры и т.д. Поэтому человеку, даже наизусть знающему все способы ориентирования по местным признакам, бывает очень сложно верно определить стороны света. Ни в коем случае нельзя полагаться на 1-2 случайно увиденных признака. Их обязательно должно быть не менее 5.

Закрепить теорию практикой !

(пройти тесты с проверкой ответа сразу и объяснением правильного ответа)

Конспект по географии 6 класса «Ориентирование. Компас. Азимут».

Следующая тема: Земля — планета Солнечной системы

Похожие записи

Международная экономическая интеграция

Международная экономическая интеграция Раздел ЕГЭ: 4.6. Интеграционные отраслевые и региональные союзы Международная экономическая интеграция — высшая ступень.

Международные экономические отношения

Международные экономические отношения Раздел ЕГЭ: 4.5. Международные экономические отношения. Мировой рынок товаров и услуг. География международных экономических.

Транспорт (сухопутный, водный, воздушный)

Транспорт (сухопутный, водный, воздушный) Раздел ЕГЭ: 4.4. Основные международные магистрали и транспортные узлы Транспорт — отрасль мирового.

Форма для написания комментария Отменить ответ

Конспекты по географии:

- Географические открытия

- Масштаб. Определение расстояний

- План местности. Карта географическая

- Картографические способы изображения

- Градусная сеть. Координаты

- Рельеф. Изображение неровностей

- Ориентирование. Компас. Азимут

- Земля — планета Солнечной системы

- Движение Земли. Годовое обращение

- Часовые пояса. Местное время

- ЛИТОСФЕРА. Земная кора

- Горные породы

- Геологическое летоисчисление

- Полезные ископаемые

- Литосферные плиты. Тектоника плит

- Рельеф и формы рельефа

- Силы, изменяющие рельеф Земли

- ГИДРОСФЕРА

- Мировой океан. Рельеф дна, течения

- Температура и соленость Мирового океана

- Значение Мирового океана. Лед и суша в океане

- Воды суши

- Реки

- АТМОСФЕРА

- Погода. Атмосферный фронт

- Элементы погоды

- Ветры. Системы ветров

- Атмосферное давление

- Влажность. Осадки

- Климат. Климатические пояса

- БИОСФЕРА. Ареал. Почва

- География 6 класс. Краткий курс

- Цели и задачи курса География 7

- Географическая оболочка

- Природный комплекс

- Природные зоны

- Тихий океан

- Индийский океан

- Атлантический океан

- Северный Ледовитый океан

- Африка: рельеф, природа, климат

- Африка: население и страны

- Южная Америка: географическое положение и климат

- Южная Америка: природные зоны, население и страны

- Австралия и Океания

- Антарктида

- Северная Америка. Рельеф и климат

- Северная Америка. Природные зоны. Население

- Евразия. Географическое положение

- Климат, природные зоны Евразии

- Евразия. Страны Европы

- Евразия. Страны Азии

- География 7 класс. Краткий курс

- Современный облик планеты Земля

- Население Земли. Человеческие расы

- Материки и страны мира

- Географическое положение России

- Территория и границы России

- Административно-территориальное устройство

- Часовые пояса в России

- Природа России

- Рельеф России

- Полезные ископаемые России

- Климат России

- Внутренние воды России

- Природные зоны России

- Почвы и почвенные ресурсы

- Растительный и животный мир России

- Численность населения России

- Половой и возрастной состав населения

- Размещение населения в России

- Направления и типы миграций

- Народы и основные религии России

- Городское и сельское население. Города

- Хозяйство России. Отраслевая и территориальная структура

- Топливно-энергетический комплекс России

- Металлургия и машиностроение России

- Химическая, лесная и лёгкая промышленность России

- География сельского хозяйства России

- Природно-ресурсный потенциал России

- География транспорта России

- Природно-хозяйственное районирование России

- Природно-хозяйственные различия морей

- Политическая карта мира

- Основные типы стран современного мира

- Характеристика стран Западной Европы

- Влияние хозяйственной деятельности людей

- Заповедные земли и памятники природы

- Природопользование: основные типы

- Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере

- Население мира

- Плотность населения Земли

- География религий мира

- Динамика численности населения Земли

- Демографический переход

- Демографическая политика

- Половозрастной состав населения

- Городское и сельское население мира. Урбанизация

- Миграция: основные направления и типы

- Уровень и качество жизни населения

- Структура занятости населения

- Мировое хозяйство. Отраслевая структура

- Промышленность: классификация и факторы размещения

- Топливная промышленность

- Электроэнергетика

- Металлургия

- Машиностроение

- Химическая промышленность

- Лесная промышленность

- Лёгкая промышленность

- Пищевая промышленность

- Сельское хозяйство: растениеводство

- Центры происхождения культурных растений

- Сельское хозяйство: животноводство

- Транспорт (сухопутный, водный, воздушный)

- Международные экономические отношения

- Международная экономическая интеграция

О проекте

Сайт «Все конспекты» — некоммерческий школьный проект учеников, их родителей и учителей. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных в целях функционирования сайта, проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.

Возрастная категория: 12+

(с) Копирование информации с сайта только при указании активной ссылки на сайт!

Метки

Школьные предметы

Важные страницы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Уведомление о рекламе

Статьи

Источник: xn--b1agatbqgjneo2i.xn--p1ai

Что такое азимут – как его правильно определить и для чего он нужен

Азимут используется многими туристами и любителями активного отдыха на природе для лучшего ориентирования в пешем походе. Он помогает им с максимальной точностью придерживаться выбранного курса, не отклоняясь от верного пути даже при ограниченной видимости, например, в темное время суток или в ненастье. Без понимания того, что же такое азимут в географии и как его правильно определить, начинающему путешественнику непросто полноценно воспользоваться информацией, предоставляемой ему картой, и проложить маршрут до конечной цели при отсутствии естественных ориентиров.

Основное понятие – что такое азимут

Наверняка еще со школьной скамьи некоторые помнят, что в учебниках географии азимут — это измеряемый в градусах угол между направлениями на север и на нужный объект. По обыкновению отсчет его ведется строго по часовой стрелке в промежутке от 0 до 360 градусов, а направление сторон горизонта часто показывается стрелками. Однако в отдельных профобластях, например, астрономии, поиск азимута осуществляют против стрелки часов. Также такого правила придерживаются артиллеристы.

Виды азимутов

Всего на практике применяют 4 типа азимутов. Каждый из них имеет свое предназначение и методику определения.

Истинный. Данный тип азимута вычисляют посредством транспортирной линейки по ландшафтному плану, ориентируясь на географическое расположение полюсов. Для этого инструмент устанавливают в таком положении, чтобы нулевой угол совпадал с северным направлением, и начинают вести отсчет к выбранной цели. В том случае, если размеров измерителя не хватает, его переворачивают, продолжая другую сторону окружности, приплюсовав в итоге к найденному значению 180 градусов.

Магнитный. Определить такой азимут можно с применением компаса. Расчеты, основанные на положении северной стрелки прибора, позволяют точно вычислить направление дальнейшего движения. Азимуты других сторон горизонта также находят, ориентируясь на этот конец магнитной стрелки.

Обратный. Для вычисления обратного азимута, показывающего направление от объекта к наблюдателю, нужно суммировать прямой азимут со 180 градусами, если он меньше данного значения, либо произвести вычитание этой величины, если угол больше.

Аварийный. Нацеливание при нем идет только на крупный линейный (эстакада, железнодорожное полотно, река) или площадной (населенный пункт, водохранилище) ориентир, который проще отыскать заблудившемуся туристу. Аварийный азимут не применяется на точечные объекты (лесная избушка, родник и т.п.), так как ввиду маленьких размеров выйти к нему проблематично.

Как определить азимут по компасу

При наличии компаса вычислить нужное направление не составит труда. Отсчет следует вести от показаний магнитной стрелки компаса. Данные будут находиться в пределах от 0 до 360 градусов (северному направлению соответствует угол в 0 градусов, восточному – 90, южному – 180, а западному – 270 градусов).

Как правильно держать компас

Во избежание погрешностей при выполнении измерений и получения ошибочных данных, способных стать причиной отклонения от выбранного курса, необходимо удерживать прибор в правильном положении.

Методика центрального захвата

- открыть задний прицел с линзой (циферблат должен быть хорошо виден);

- согнуть руки в локтях и, подняв до уровня солнечного сплетения, развести в стороны;

- расположить указательные пальцы рук на основании прибора, большой палец правой кисти — на корпусе, а левой — между лимбом и прицелом;

- совершать повороты вокруг своей оси.

В момент, когда крышечка компаса сфокусируется на выбранном объекте, вычислить угол.

Методика – компас к щеке

Следуя методике, открытую крышку прибора необходимо установить под углом в 90 градусов. После этого:

- завести задний прицел наперед (образовавшийся зазор должен совпадать с прицельной нитью);

- поднести устройство к щеке таким образом, чтобы выбранный объект хорошо просматривался, и выполнить измерения.

Такое положение позволит получить правильный результат.

Вы любили изучать географию в школе?

Да, очень! Нет, не моё.

Как определить азимут по карте

За неимением каких-либо приспособлений каждый путешественник должен знать, как определять азимут по географической карте, разложенной на земле. Север на них находится в верхней части, юг – в нижней, а восток и запад – с правой и с левой стороны. Очень важно, чтобы карта располагалась ровно, не искажая расчеты. А произвести данные вычисления можно несколькими способами.

С помощью транспортира

По сути, транспортир представляет собой половинку компаса с теми же градусными показателями, только применять его нужно не на местности, а на карте. Для правильного определения азимута потребуется выполнить следующие действия:

- отметить на карте местонахождение наблюдателя;

- уложить на карту транспортир, ориентируя инструмент параллельно ее левой или правой стороны;

- установить нулевую отметку на точку стояния наблюдателя;

- прочертить от этой точки до определяемого объекта линию.

В том месте, где прямая пересечет цифровое значение, и будет искомый азимут. Так поступают, когда объект находится справа от точки местонахождения наблюдателя.

При расположении объекта с левой стороны следует поместить транспортир на точку стояния и перевернуть его шкалу в левом направлении. Затем определить направление на объект в градусах, прибавив к результату 180.

Рекомендации по измерениям.