Устройство, преобразующее электрический ток в электромагнитную волну, как это было показано в уроке «Основные характеристики радиоволн», называется антенной. Кроме того, антенны преобразуют энергию электромагнитной волны в электрический ток в режиме приёма радиосигнала. Возможность использования антенны как для передачи, так и для приёма электромагнитных волн называется свойством обратимости.

Основные характеристики

Диаграмма направленности

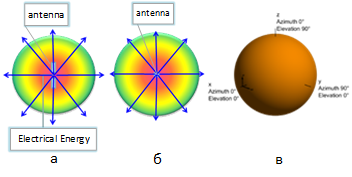

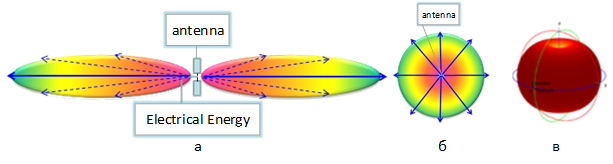

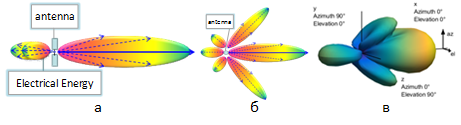

Основной характеристикой, отражающей особенности антенн, является диаграмма направленности. Под диаграммой направленности понимают зависимость поля, создаваемого антенной на достаточно большом расстоянии, от углов наблюдения в пространстве. Как правило, диаграмму направленности изображают в полярных системах координат, рассматривая в вертикальной и горизонтальной плоскостях по отношению к плоскости Земли. Важно понимать, что диаграмма направленности демонстрирует распределение в пространстве энергии, подведённой к антенне. Примеры диаграмм направленности представлены на рисунках 1-3:

Антенны. Как работают антенны простыми словами. ч.7.3 — Измеряем усиление антенны правильно

Рисунок 1 — Диаграмма направленности изотропного излучателя: а — вертикальная плоскость, б — горизонтальная плоскость, в — трёхмерное изображение

Рисунок 2 — Диаграмма направленности всенаправленного излучателя: а — вертикальная плоскость, б — горизонтальная плоскость, в — трёхмерное изображение

Рисунок 3 — Диаграмма направленности направленного излучателя: а — вертикальная плоскость, б — горизонтальная плоскость, в — трёхмерное изображение

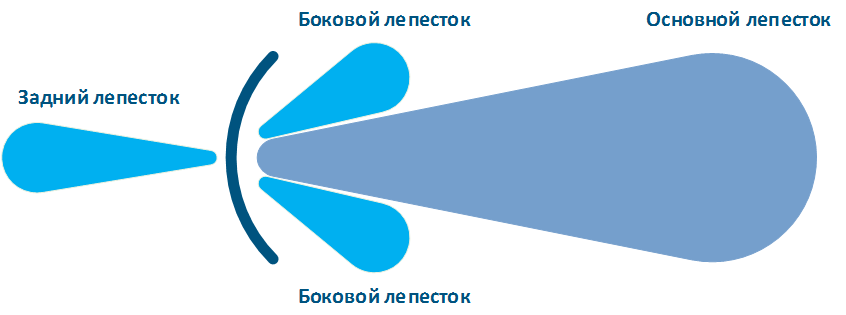

Выраженные максимумы диаграммы направленности называют лепестками. На практике сложно реализовать направленные антенны, излучающие только в нужном направлении: как правило, излучение в рамках основного лепестка будет сопровождаться побочным — боковыми и задними лепестками:

Рисунок 4 — Диаграмма направленности с характерно выраженными лепестками излучения

Ширина основного лепестка, азимут, угол места

Под шириной луча понимают угловой сектор, внутри основного лепестка диаграммы направленности антенны, в пределах которого излучается наибольшая часть энергии сигнала. Величина измеряется по уровню половинной мощности, что соответствует снижению уровня напряжённости на 3 дБ.

Эффективная эксплуатация беспроводных систем связи достигается при выполнении условия качественной юстировки — сонаправленности основных лепестков антенн приёмника и передатчика. Для достижения этого условия, в процессе предварительного планирования и монтажа используют следующие параметры:

NanoVNA Как измерить реальный коэффициент усиления и диаграмму направленности антенны

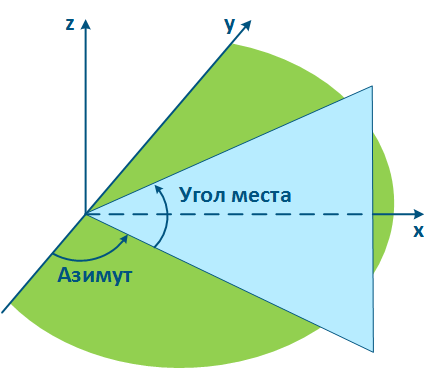

- азимут- угол, образуемый направлением антенны и направлением на север в горизонтальной плоскости;

- угол места — наклон антенны относительно горизонта в вертикальной плоскости.

Рисунок 5 — Иллюстрация понятий угла места и азимута

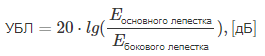

Уровень боковых лепестков

Параметр «уровень боковых лепестков» показывает насколько уровень бокового излучения слаб по сравнению с уровнем главного лепестка и рассчитывается по формуле:

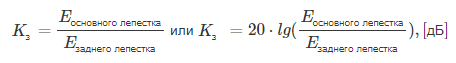

Коэффициент защитного действия

Под коэффициентом защитного действия понимают отношение напряжённости поля, излученного антенной в главном направлении, к напряжённости поля, излучённого в противоположном направлении:

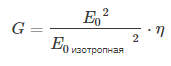

Коэффициент усиления

Антенна является пассивным устройством и передаваемый сигнал не усиливает в буквальном смысле, однако, за счёт неоднородной диаграммы направленности, устройство совершает перераспределение энергии. Перераспределение энергии позволяет на передающей стороне увеличить интенсивность излучения, а на приёмной — улучшить чувствительность по некоторым направлениям в пространстве по сравнению с изотропной антенной. Важно помнить, что перераспределение энергии осуществляется не только в направлении основного лепестка, относительно которого рассчитывается коэффициент усиления, но также и в направлении боковых и задних лепестков.

Таким образом, коэффициент усиления характеризует во сколько раз необходимо увеличить мощность на входе антенны при замене данной антенны на изотропную, чтобы значение плотности потока мощности излучаемой антенной электромагнитной волны в точке наблюдения не изменилось. Коэффициент усиления учитывает потери подводимой энергии через коэффициент полезного действия:

Коэффициент стоячей волны по напряжению

При распространении электрического тока по фидеру часть энергии может отражаться от нагрузки, в роли которой выступает антенна. Причиной является несогласованность сопротивлений фидера с нагрузкой, причём количество отражённой энергии зависит от соотношения сопротивлений. Коэффициент стоячей волны по напряжению показывает какая доля подведённой энергии будет отражаться обратно в фидер.

Например, если к антенне с входным сопротивлением 100 Ом подключается ВЧ-кабель сопротивлением 50 Ом, то КСВ=2:1, а значит половина энергии при передаче будет отражаться обратно в ВЧ-кабель.

Частотный диапазон

В уроке «Основные характеристики радиоволн» был рассмотрен механизм формирования электромагнитной волны для вибратора. При этом электрический ток, протекающий по вибратору, образовывал стоячую волну, узел которой располагался посередине, а амплитудные значения тока наблюдались на краях вибратора. Таким образом, максимальные значения напряжённости поля будут наблюдаться в случае, если длина вибратора равна половине длины волны колебаний, что свидетельствует о зависимости между длиной волны излучения и габаритами антенны. Согласно свойству обратимости, связь между длиной волны и габаритами также характерна для приёмной антенны.

В общем случае, независимо от конструктивного исполнения антенны, длина волны радиосигнала пропорциональна размерам антенны, что является одной из директив для выбора частотного диапазона при проектировании системы связи. По этой причине, одной из характеристик антенны является рабочий диапазон частот, для которого сохраняются заявленные параметры.

К примеру, широкое распространение беспроводных систем передачи данных в диапазоне 5 ГГц обусловлено небольшими размерами антенны — 6 см и приемлемыми показателями затухания.

Поляризация

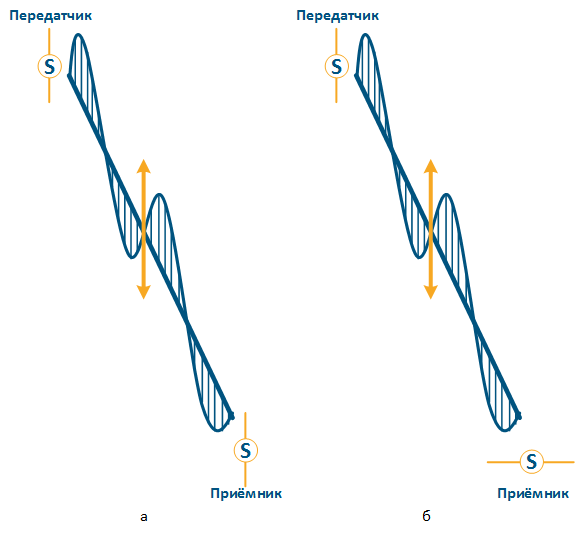

Поляризация электромагнитной волны, рассматриваемая в рамках «Основные характеристики радиоволн», определяется конструктивными особенностями и расположением используемой антенны. Важно понимать, что передающая и приёмная антенны должны быть согласованы по поляризации: на рисунке 6 представлены ситуации с согласованием (а) и рассогласованием (б) по поляризации на приёмной и передающей сторонах:

Рисунок 6 — Согласование (а) и рассогласование (б) приёмной и передающей сторон по поляризации

Поскольку электромагнитные волны ортогональных поляризаций не оказывают взаимовлияния, то возможно использования двух радиосигналов разных поляризаций в одной полосе частот. Существуют различные сценарии использования данного инструмента: увеличение пропускной способности, организация дуплексного канала связи, организация множественного доступа, повышение надёжности канала связи.

Конструктив антенн

Изотропная антенна

В теории антенн используется модель изотропной антенны, диаграмма направленности которой представляет собой сферу, представленную на рисунке 1. Создание такой антенны в реальной жизни невозможно.

Всенаправленная антенна

Используемая на практике антенна, наиболее схожая с изотропным излучателем по диаграмме направленности — всенаправленная антенна. Пример диаграммы направленности всенаправленной антенны представлен на рисунке 2, а конструктивное исполнение — на рисунке 7:

Рисунок 7 — Пример всенаправленной антенны

Направленная антенна

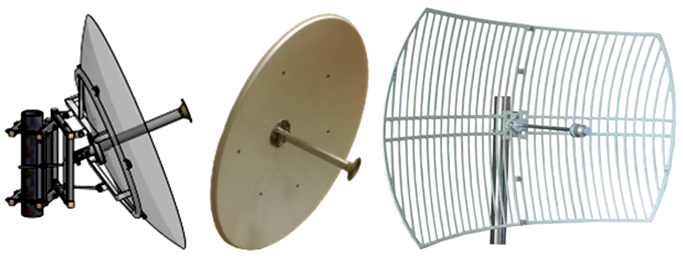

В отличии от рассмотренных вариантов антенн, направленные отличаются выраженным главным лепестком и имеют множество конструктивных вариантов исполнения. Пример диаграммы направленности устройства представлен на рисунке 3, конструктивное исполнение — на рисунке 8.

Может показаться, что из-за сложного конструктивного исполнения направленные антенны превосходят по своим показателям всенаправленные, однако выбор антенны напрямую зависит от решаемой задачи. Например, при построении беспроводного канала «точка-точка» следует использовать узконаправленные устройства, при построении многосекторной базовой станции — антенны с определённой шириной главного лепестка, вплоть до всенаправленной при односекторной конфигурации.

Рисунок 8 — Примеры направленных антенн

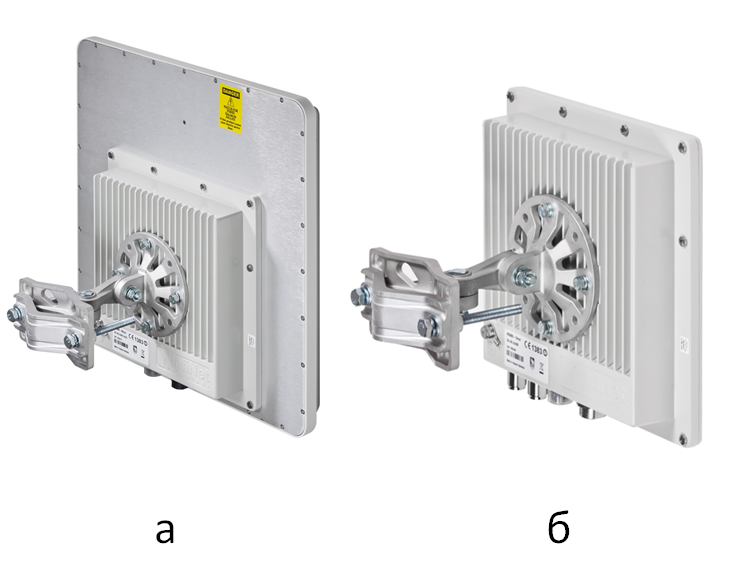

Многообразие конструктивных реализаций направленных антенн обусловлено тем, что направленные антенны шире распространены в беспроводных системах связи, чем всенаправленные. Например, в линейке компании «Инфинет» представлены решения с возможностью подключения внешней антенны и с интегрированной антенной, представляющей микрополосковую антенную решётку:

Рисунок 9 — Устройства компании «Инфинет»: а — с интегрированной антенной, б — с возможностью подключения внешней антенны

Технология формирования луча (beamforming)

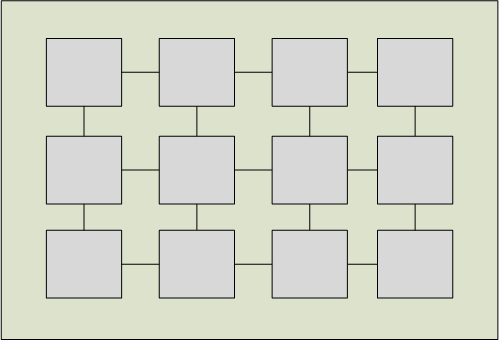

Одним из видов антенн по конструктивному исполнению являются фазированные антенные решётки (ФАР), представляющие из себя матрицу излучающих элементов, соединённых между собой, как на рисунке 10. Особенность ФАР заключается в том, что, подавая на излучающие элементы сигналы с разными параметрами амплитуды и фазы, можно формировать различные диаграммы направленности. Таким образом, динамически меняя подводимые к излучающим поверхностям сигналы, можно управлять диаграммой направленности в режиме реального времени.

Рисунок 10 — Пример схемы ФАР

Основываясь на способности ФАР динамически изменять диаграмму направленности, была реализована технология формирования луча, использование которой имеет ряд преимуществ относительно антенн с фиксированной диаграммой направленности.

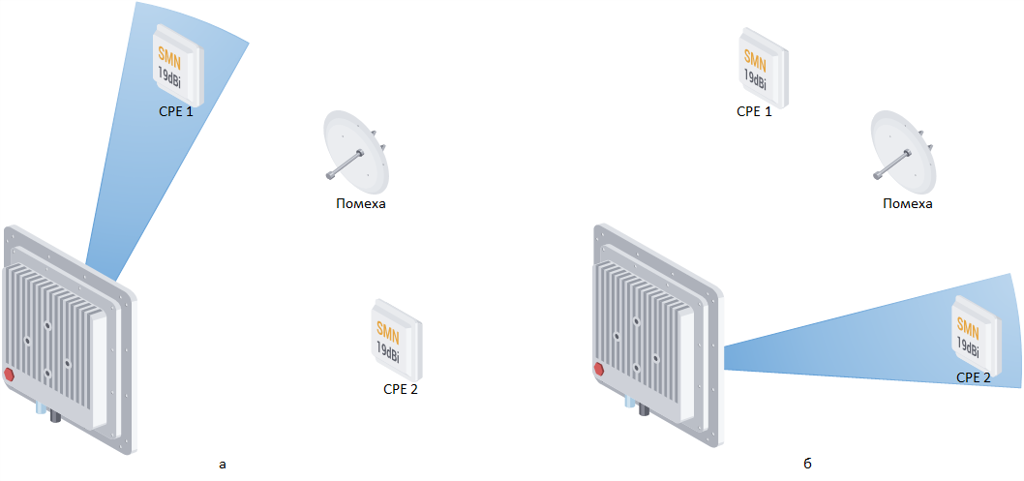

Рассмотрим пример, в котором к сектору базовой станции подключено два абонента и в раскрыве сектора наблюдается помеха, рисунок 11. При использовании сектора с фиксированной диаграммой направленности помеха будет оказывать негативное воздействие, ухудшая производительность базовой станции. В случае, если помеха широкополосная, то смена частотного канала не принесёт результатов, а поиск источника помех на местности является достаточно комплексной задачей, решение которой может носить длительный характер.

Рисунок 11 — Пример воздействия помехи на сектор с фиксированной диаграммой направленности

Заменим секторную антенну на устройство с технологией формирования луча, рисунок 12.

Рисунок 12 — Пример воздействия помехи на сектор с технологией формирования луча: а — обслуживание CPE1, б — обслуживание CPE2

Технология формирования луча позволяет сформировать узкую диаграмму направленности в направлении конкретного абонента, а со временем переориентировать главный лепесток в сторону других клиентских устройств. Наблюдается улучшение производительности беспроводной системы за счёт двух факторов: снижается восприимчивость к локальным помехам на сектор и увеличивается энергетика канала в сторону каждого из абонентов за счёт перераспределения энергии сектора в более узкий луч диаграммы направленности. Важным дополнением является то, что использование технологии формировании луча не требует поддержки данной технологии со стороны абонентских устройств.

Технология MIMO

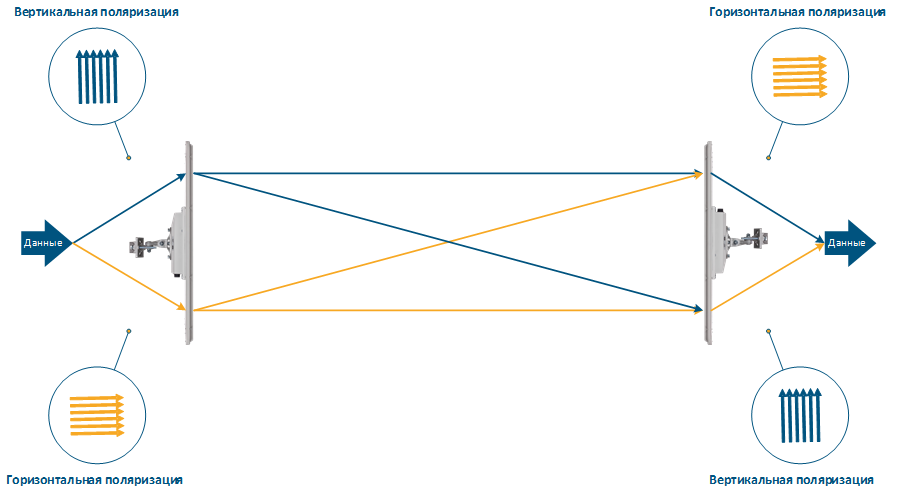

Для увеличения пропускной способности систем связи или повышения надёжности, можно использовать реализации схем, в которых передача и приём осуществляются несколькими антеннами. Соседние антенны в подобных схемах необходимо изолировать для снижения корреляции за счёт пространственного, поляризационного и др. методов разнесения. Данная технология называется MIMO (Multiple Input Multiple Output).

Для пояснения принципов технологии MIMO рассмотрим схему на рисунке 13. Передатчик и приёмник используют по две антенны разной поляризации — вертикальной и горизонтальной. На передающей стороне исходный поток данных делится на два подпотока, каждый из которых отправляется в свой канал обработки и, впоследствии, передаётся через отдельную антенну. В приёмнике реализуется обратный процесс — один подпоток данных принимается через антенну горизонтальной поляризации, другой — через антенну вертикальной поляризации. После подпотоки объединяются в единый поток данных и передаются на дальнейшие звенья обработки.

Рисунок 13 — Пример использования схемы MIMO с двумя потоками

Рассмотренная на рисунке 13 схема увеличивает пропускную способность канала связи в два раза. Возможна реализация сценария использования нескольких антенн для повышения надёжности связи — в этом случае подпотоки данных передаются на меньшей скорости, сохраняя общую пропускную способность системы, либо поток данных не делится на подпотоки, а дублируется в каждом из каналов связи.

На рисунке 13 представлена схема MIMO с двумя потоками данных, но следует иметь в виду, что число потоков данных может быть произвольным и зависит от числа антенн.

Сценарии построения беспроводных систем связи

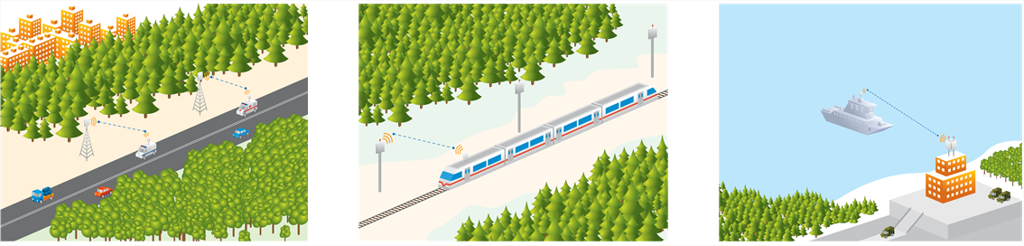

При выборе антенных устройств для беспроводной системы связи необходимо отталкиваться от условий, в которых будет разворачиваться система связи. Возможны три сценария:

- беспроводная фиксированная система связи;

- беспроводная мобильная система связи;

- беспроводная система связи с передвижными объектами.

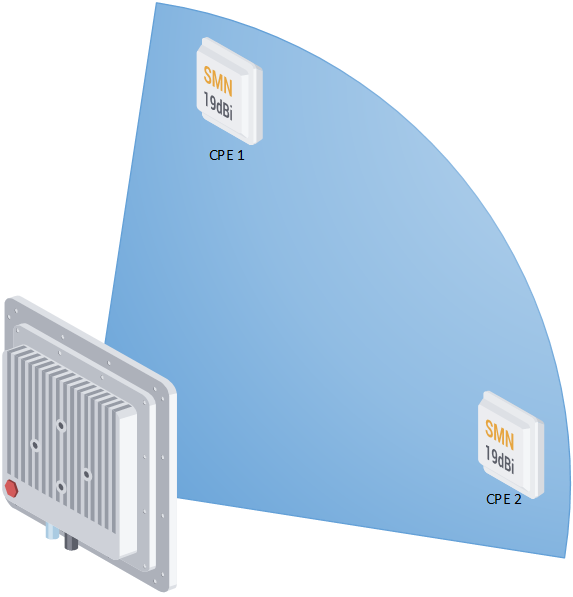

В фиксированных системах связи «точка-многоточка» на выделенной площадке устанавливается базовая станция с одним или несколькими секторами. Диаграмма направленности сектора при этом зависит от конфигурации базовой станции: для обеспечения кругового охвата ширина диаграммы направленности секторных антенн равна 360° при конфигурации с одним сектором, 120° — с тремя секторами, 60° — с шестью и т.д. Используются антенны с широкой диаграммой направленности, поскольку сектор работает в режиме «точка-многоточка» и должен обеспечивать подключение фиксированных абонентов на определённой территории. Абонентские устройства при этом статичны и съюстированы с сектором. Для того, чтобы снизить уровень паразитного излучения, ширину диаграммы направленности клиентского устройства выбирают достаточно узкой.

Рисунок 14 — Пример схемы беспроводной фиксированной системы связи

В мобильных системах связи, в отличие от фиксированных, абоненты могут менять местоположение, поэтому диаграммы направленности клиентских устройств, как правило, выбираются всенаправленными:

Рисунок 15 — Примеры схем беспроводных мобильных систем связи

Комбинацией рассмотренных типов систем связи является беспроводная система связи с передвижными объектами. В рамках данного сценария местоположение устройств может изменяться время от времени. При этом, в случае использования узконаправленных антенн, необходимо производить юстировку при изменении местоположения устройства, либо использовать системы с автоматическим слежением.

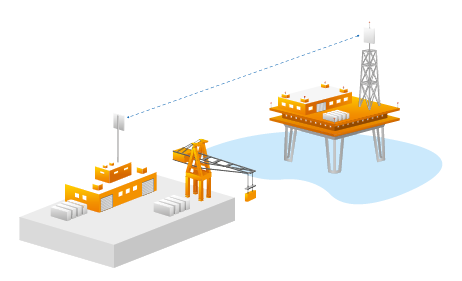

Рисунок 16 — Пример схемы связи с передвижными объектами

Представленная классификация беспроводных систем связи справедлива как для схем «точка-многоточка», так и для схем «точка-точка».

Единицы измерения

В соответствии с международной системой единиц, мощность измеряется в Ваттах:

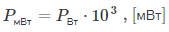

При передаче и приёме радиосигналов, как правило, оперирует меньшими величинами, миливаттами:

Для оценки энергетики каналов связи удобно использовать безразмерную величину — децибел, которая пропорциональна десятичному логарифму отношения двух энергетических величин:

Отдельно выделяют величину децибелл-милливатт, в которой измеряемая величина нормируется относительно 1 мВт:

Источник: academy.infinetwireless.com

способ измерения коэффициента усиления антенны методом сравнения с эталонной антенной и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области антенных измерений. Технический результат состоит в повышении точности измерений за счет понижения измеряемого уровня. Измерение в диапазоне частот позволяет снять влияние переотражений и осуществлять работы в закрытых павильонах с переотражениями.

В изобретении осуществляют перевод переключателей из одного направления в другое и перестраивают генератор по частоте. Таким образом, обеспечивается практически одновременное измерение эталонного и измеряемого аттенюаторов при одинаковом уровне мощности и неизменных параметрах измерительного приемника. 2 ил.

Формула изобретения

1. Способ измерения коэффициента усиления измеряемой антенны методом сравнения с эталонной приемной антенной на стенде с использованием передающей антенны, измерительного приемника, например нуль-органа, и генератора с измерительным аттенюатором на его выходе, отличающийся тем, что в стенд устанавливают эталонную приемную антенну, снимают показание измерительного аттенюатора L Э1 , замещают передающую и эталонную приемную антенну измерительным аттенюатором путем синхронного переключения измерительного аттенюатора на измерительный приемник и снимают его показание L Э2 , вычисляют коэффициент , где G Э — коэффициент усиления эталонной приемной антенны, повторяют измерения по точкам частотного диапазона, по полученным значениям строят периодическую кривую зависимости коэффициента B i от частоты, по периодической кривой находят максимальное В max и минимальное B min значения и по формуле В=(В max +B min )/2 находят свободный от переотражений коэффициент В, далее устанавливают в стенд вместо эталонной приемной антенны измеряемую приемную антенну и снимают показание измерительного аттенюатора L A1 , замещают передающую и измеряемую приемную антенны упомянутым измерительным аттенюатором путем синхронного переключения измерительного аттенюатора на измерительный приемник и снимают его показание L A2 , вычисляют коэффициент измеряемой антенны .

2. Устройство для измерения коэффициента усиления измеряемой антенны методом сравнения с эталонной антенной, содержащее генератор с измерительным аттенюатором на выходе, передающую антенну, измеряемую антенну, эталонную антенну, измерительный приемник, например нуль-орган, отличающееся тем, что в него введены два синхронных переключателя, каждый на два направления, первый переключатель подключен к измерительному аттенюатору, а первое направление первого синхронного переключателя подключено к выходу передающей антенны, второй синхронный переключатель подключен к измерительному приемнику, а первое направление второго переключателя подключено к выходу эталонной или измеряемой антенны, при этом вторые направления синхронных переключателей соединены между собой через перемычку или постоянный аттенюатор.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области антенных измерений, преимущественно к измерениям коэффициента усиления переносных антенн (6G01R 29/10).

Известен «Способ измерения коэффициента усиления зеркальной антенны» [1]. В основе способа заложен перенос фокуса обмеряемой антенны и эталонной в зону Френеля и измерение в точке фокусировки принятой мощности. Коэффициент усиления антенны G A находят по формуле

где G Э — коэффициент усиления эталонной антенны, измеренные мощности излучения P A — обмеряемой антенны, Р Э — эталонной антенны.

Перенос фокуса антенны в зону Френеля осуществляют путем установки перед облучателем диэлектрической линзы.

К недостаткам способа можно отнести:

— способ не может быть использован для двухзеркальных антенн;

— способ не позволяет проконтролировать область, прилегающую к границе зеркала;

— невысокую точность измерения, т.к. она определяется точностью измерения мощности.

Другое известное изобретение: «Способ измерения коэффициента усиления линейно-поляризованных антенн» [2].

В изобретении также используется сравнение обмеряемой антенны с эталонной. В способе используется генератор, передающая антенна, приемная обмеряемая антенна, замещающая ее эталонная, измеритель мощности. С целью устранения ошибок, вызванных переотражениями, приемную и передающую антенны устанавливают под углом 45° относительно пола и боковых стен в плоскости, перпендикулярной линии, соединяющей антенны. Находят максимум излучения и приема, измеряют мощность P A и Р Э . Находят коэффициент усиления антенны по формуле

Точность измерения может увеличиться. Однако это увеличение зависит от неперпендикулярности сторон камеры, состояния отражающих поверхностей и т.д. Все эти факторы остаются безконтрольными. К недостаткам способа следует отнести и необходимость разборки и сборки стенда. Кроме того, точность измерений ограничена точностью измерения мощности.

Известен способ, принятый за прототип [3, стр.270], в котором также используется метод замещения. Коэффициент усиления антенны находится как

В этом способе уменьшение влияния на результат измерений отражений от земли находят путем усреднения замеров, полученных при изменении высоты эталонной антенны.

К недостаткам способа относятся большие ошибки измерения мощности, необходимость разборки, сборки стенда для попеременной установки измеряемой и эталонной антенны, высокая трудоемкость.

Кроме того, способ не позволяет учесть отражения от стен камеры, расстояние до которых при изменении высоты не изменяется.

Во всех рассмотренных выше изобретениях измеряется частное от деления Р A на Р Э . Относительная погрешность измерения [4] при этом будет . Измерения обмеряемой антенны и эталона приняты независимыми, т.к. они производятся в существенно разное время. При использовании генератора типа Г4-108 ошибка достигает ±24% без учета влияния переображений в камере. Последнее особенно сильно влияет на результат при обмере эталонной антенны. Как правило, это рупор с более широкой диаграммой, чем у обмеряемой антенны.

Сущность изобретения состоит из решения ряда задач. Рассмотрим их:

1. Повышение точности измерения коэффициента усиления антенны путем исключения измерения абсолютной величины мощности.

Коэффициент усиления в изобретении рассчитывают по формуле

где L A1 — показания измерительного аттенюатора с установленной в стенде обмеряемой антенной,

L A2 — показания измерительного аттенюатора при замещении обмеряемой и передающей антенн постоянным аттенюатором,

L Э1 — показания измерительного аттенюатора с установленной в стенде эталонной антенной,

L Э2 — показания измерительного аттенюатора при замещении передающей и эталонной антенн постоянным аттенюатором.

При этом измерение пары значений производят при одинаковых показаниях измерительного приемника (нуль-орган) и неизменной мощности на выходе генератора. Последнее обеспечивается практически одновременным замером каждой пары L A1 и L A2 или L Э1 и L Э2 .

2. Повышение точности измерений за счет использования начальной (растянутой) зоны измерительного аттенюатора.

Это качество достигается за счет установки между входами вторых направлений переключателей постоянного аттенюатора 9 с затуханием, близким по значению затуханию тракта передающая антенна-обмеряемая антенна.

3. Повышение точности измерения коэффициента усиления эталонной антенны за счет учета любых переотражений в камере (от пола, потолка, стен) путем измерения коэффициента усиления по точкам в диапазоне частот и усреднения результата.

4. Понижение трудоемкости достигается за счет простоты рабочих операций: перевод переключателя из одного в другое положение и перестройка генератора по частоте.

Устройство, реализующее предлагаемый способ, приведено на фигуре 1. Генератор 1 через измерительный аттенюатор 2 и переключатель на два направления 7 подключен к передающей антенне 3. Выход эталонной 4 (обмеряемой 5) антенны через переключатель на два направления 8 подключен к измерительному приемнику (нуль-органу) 6. На фигуре 1 переключатели 7 и 8 стоят в «1» направлении, переключаются они синхронно. Выходы вторых направлений переключателей соединены между собой через перемычку либо через аттенюатор с постоянным затуханием 9, близким по величине коэффициенту затухания тракта передающая антенна — обмеряемая антенна. Аттенюатор 9 может не устанавливаться в стенд, что упростит его, но при этом возрастут ошибки измерения за счет ухудшения точности измерительного аттенюатора в области больших измеряемых величин. Принимающие антенны устаналиваются на поворотное устройство 10.

Коэффициент усиления обмеряемой антенны G A (f) на установленной частоте находят по формуле

Благодаря тому, что здесь используются не абсолютные значения мощностей, а частное от их деления, можно формулу переписать, представив ее в виде

где постоянная — это характеристика стенда с эталонной антенной в данном (фиксированном поворотным стендом 10) направлении, в котором производятся замеры. Эту величину можно использовать, не измеряя повторно, длительное время. Например, в течение полугода, измеряя ее только при изменениях, внесенных в стенд или камеру.

Для измерения коэффициента В в стенд устанавливается эталонная антенна 4, переключатели 7 и 8 устанавливаются в положение «1». Осуществляют оптическую юстировку (совмещение строительных осей) передающей и эталонной антенн. Запоминается положение антенны на шкалах поворотного устройства.

Генератор настраивается на частоту F1, на выходе измерительного приемника 6 измерительным аттенюатором 2 устанавливается значение А, записывается показание аттенюатора L Э1 . Переключатели 7 и 8 устанавливаются в положение «2», измерительным аттенюатором на выходе измерительного приемника устанавливается значение А, записывается значение L Э2 . Находим значение B 1 для частоты F 1

В 1 (дБ)=L Э1 -L Э2 +G Э .

Генератор последовательно перестраивается в точки 2, 3. n, находят соответствующие им значения В, по ним строится кривая В=f(F). В построенной периодической функции находят В max и B min (максимальное и минимальное значение), переводят их из дБ в разы, извлекают из них квадратные корни. Находят их среднеарифметическое значение и возводят его в квадрат. Таким образом находят значение В, свободное от переотражений.

Устанавливают в поворотное устройство обмеряемую антенну по запомненным положениям шкал поворотного устройства (при необходимости юстируют стенд).

По описанной выше методике измеряют коэффициент усиления антенны, пользуясь формулой

G A (F) дБ=L A2 -L A1 +В.

Строят кривую G A =f(F) дБ, сравнивают ее с ожидаемой. Обнаружив периодическую кривую, вызванную переотражением, компенсируют их.

Настоящее изобретение внедрено в серийное производство. Стенд обслуживает один человек. Время на измерение коэффициента усиления на 8 точках занимает 40 мин. Ошибки измерения множества антенн вместе с технологическим разбросом изготовления двухзеркальной антенны составили ±7% (±0,3 дБ).

При этом в процессе внедрения расчетным путем были получены кривые переотражений (периодические функции) для различных значений разности хода прямого и переотраженного луча (фигура 2).

По совпадению формы измеренной кривой с формой периодической кривой (верхняя кривая) было обнаружено, что расстояние между зеркалами выбрано не оптимально. В полуметре от антенны не было переотражателей (все поворотное устройство было закрыто поглощающим материалом). Расстояние между зеркалами было оптимизировано, частотная характеристика выравнена.

1. «Способ измерения коэффициента усиления зеркальных антенн» Патент RU 2069864 С1. Бюллетень №33 от 27.11.96

2. «Способ измерения коэффициента усиления линейно-поляризованных антенн» Патент SU 1167543 А. Бюллетень №26 от 15.07.85.

3. Измерение параметров антенно-фидерных устройств. А.З.Фрадин, Е.В.Рыжков. Связь. Москва, 1972 г.

4. Обработка результатов наблюдений О.Н.Касандрова, В.В.Лебедев. Наука. Москва 1970 г.

Источник: www.freepatent.ru

Основные виды приёмо-передающих антенн.

Конструкция антенны «длинный провод» в виде длинного провода достаточно проста и не требует больших затрат. Но, к сожалению, она занимает много места, причём, чем она длиннее, тем лучше её направленность и выше усиление.

Рис. 9 Антенна длинный провод

При соответствующем подборе размеров и питания Long Wire, такая конструкция нормально справится с функцией многодиапазонной КВ антенны.

При выборе длины луча Ротхаммель советует придерживаться следующей формулы:

l(м) = 150(n-0,05)/f(МГц) , где n — это число полуволн, укладывающихся в длине провода, а f — резонансная частота.

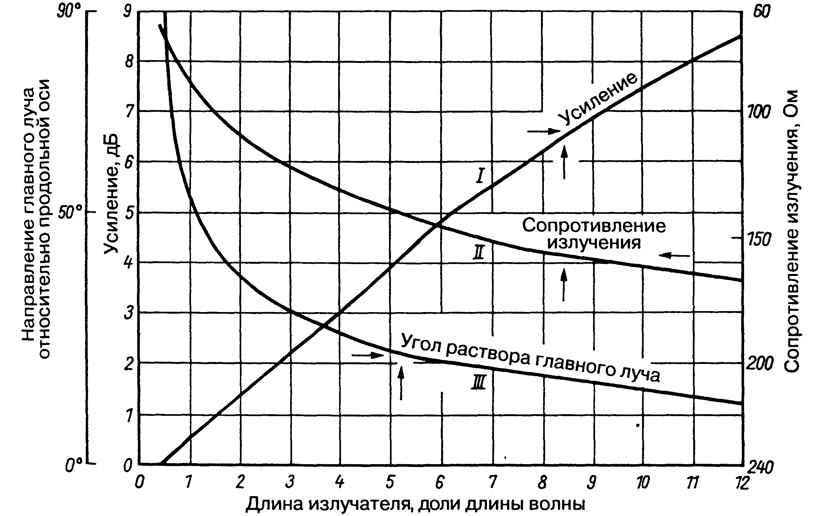

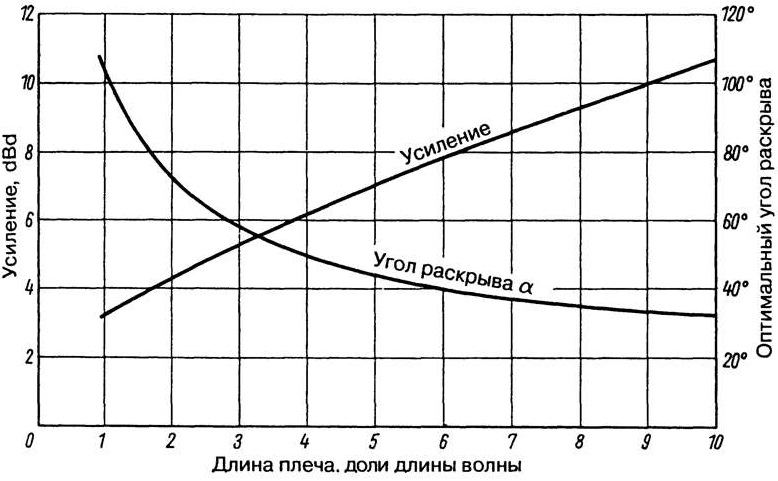

Тогда номограмма, определяющая усиление и сопротивление антенны, а также угол распространения волны в зависимости от длины излучателя приобретает следующий вид:

Рис. 10 Усиление и угол распространения волны Long Wire в зависимости от длины

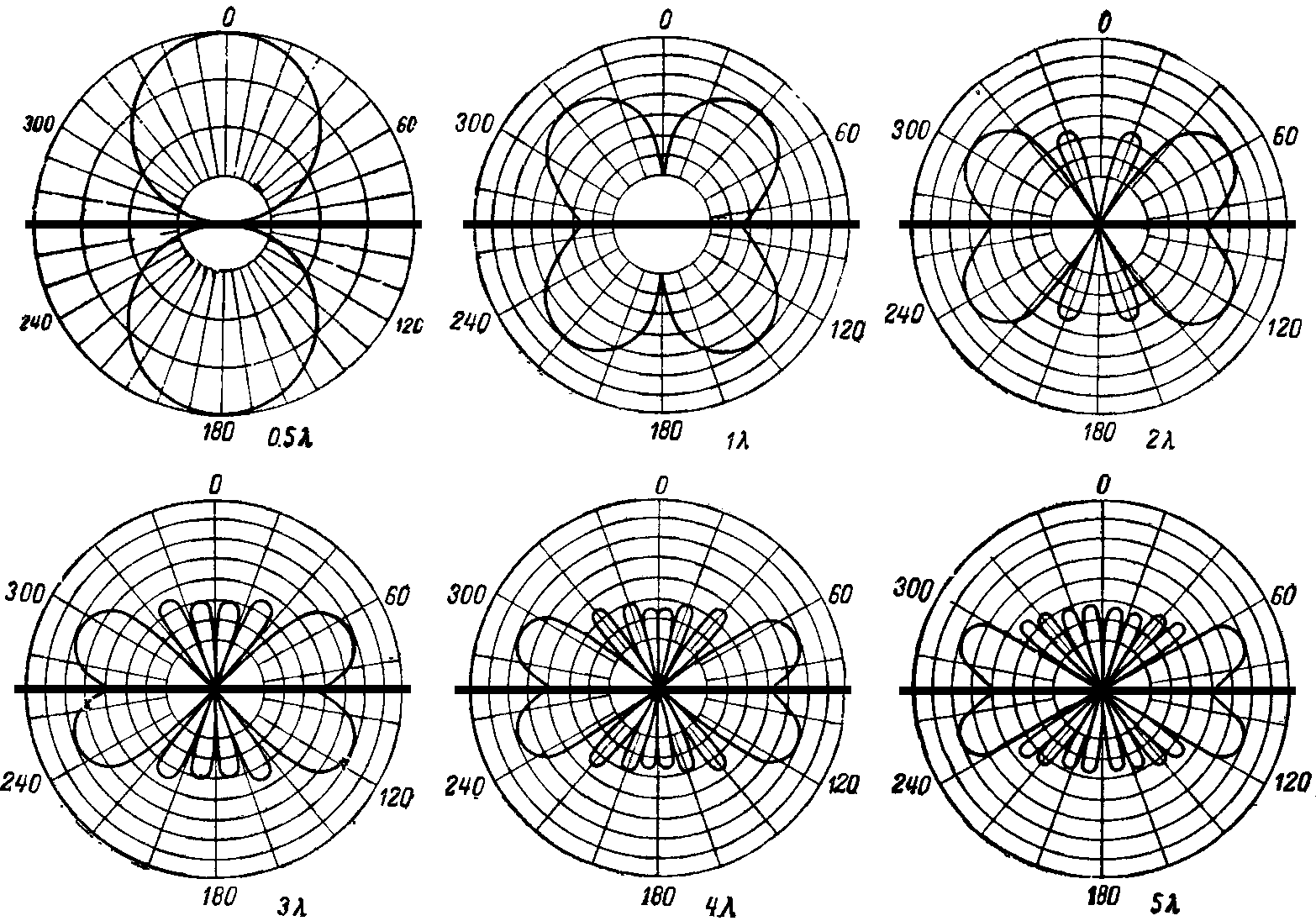

А для наглядности приведём и диаграммы направленности антенны «длинный провод» в зависимости от длины полотна.

Рис. 11 Диаграммы направленности антенны «длинный провод» в зависимости от длины

Из диаграммы направленности полуволнового вибратора (l = 0,5λ) видно, что максимум излучения направлен перпендикулярно оси антенны. С увеличением длины антенны направление основного лепестка диаграммы направленности всё больше и больше приближается к оси антенны, а одновременно увеличивается и интенсивность излучения в направлении основного лепестка.

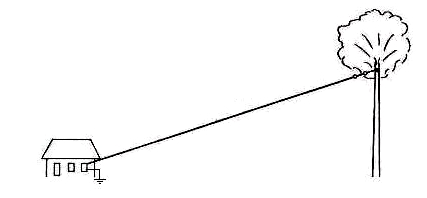

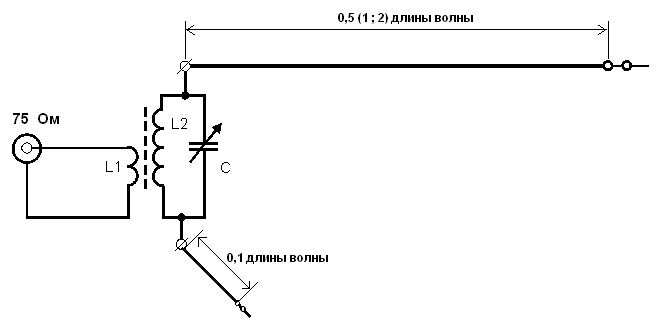

Довольно большой популярностью среди радиолюбителей пользуется антенна LW «длинный провод» конструкции Й. Фукса (OE1JF), которая в честь автора получила название антенна «Fuchs» (она же антенна Фукса). Её модифицированный вариант представлен на Рис.12.

Рис.12 Конструкция антенны Фукса

Антенна представляет собой провод длиной, кратной половине волны , а также трансформатор сопротивлений для согласования с передатчиком. Один конец антенны практически находится рядом с передатчиком, а второй крепится к какой-либо возвышенности, например к дереву или крыше вышестоящего здания.

Трансформатор выполняется либо на ферритовом тороидальном сердечнике (обязательно ВЧ, чтобы получить нормальный резонанс, Рис.13 слева), либо на каком-либо диэлектрическом каркасе (Рис.13 справа).

Рис.13 Варианты исполнения трансформатора для антенны Фукса

Соотношение витков обмоток трансформатора, как правило, составляет величину 1:7 — 1:10. Это соотношение обуславливает значительную величину амплитуды сигнала на вторичной обмотке трансформатора (в 7. 10 раз выше, чем с выхода передатчика или трансивера), что предъявляет жёсткие требования к параметру пробивного напряжения воздушного КПЕ. Так, к примеру, при подводимой мощности 100 Вт, напряжение на вторичной обмотке трансформатора будет составлять величину ~ 1000 В.

Трансформировать сопротивление можно и при помощи балуна. Именно конструкцию такой антенны Long Wire от Ivo Brugnera I6IBE мы подробно рассмотрели на странице – [ссылка на страницу]. Длина противовеса составляет незначительную величину и подбирается по максимуму мощности в антенне.

Важным достоинством полуволнового излучателя является то, что он может работать не только на основной частоте, соответствующей половине волны, но и на её гармониках. Т. е. провод длиной 40 метров, настроенный на 80-метровый диапазон, замечательно справится и с 40 метровым диапазоном (вместив в себя 2 полуволны) и с 30 метровым (3 полуволны), и с 20 метровым (4 полуволны), и т. д. и т. п., причём, чем больше частота, тем выше будет усиление антенны.

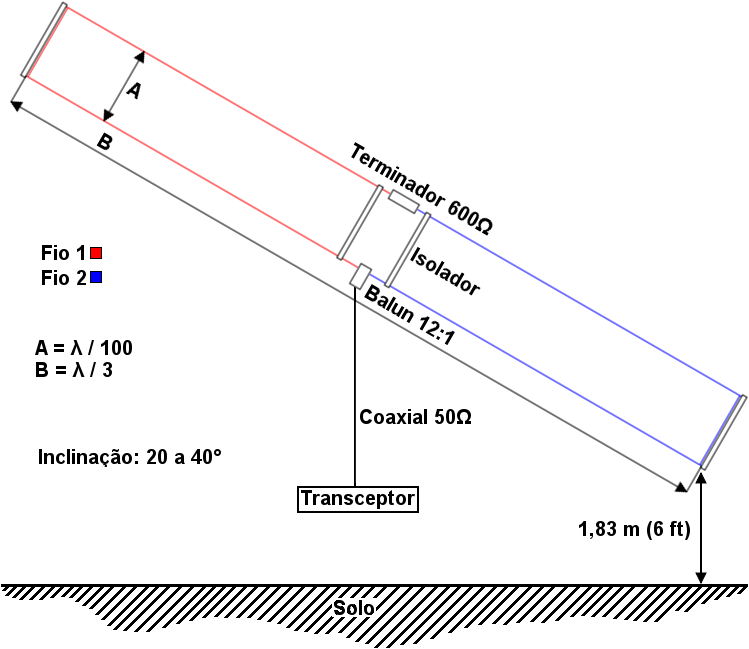

5. Широкополосная антенна T2FD.

Антенна T2FD (Рис.14) работает в широком диапазоне частот (отношение крайних частот 1:5) без выраженной (почти круговой) направленности в горизонтальной плоскости.

Рис.14 Конструкция антенны T2FD

Вертикальная диаграмма направленности T2FD вытянута вверх, т. е. большая часть излучения направлена вверх, что делает антенну T2FT малопригодной для связи с DX радиостанциями.

Усиление антенны T2FD на верхних диапазонах близко усилению полуволнового диполя, на нижних частотах — несколько проигрывает диполю.

Оптимальное значение угла наклона антенны составляет 30°, но допустимо использование антенны с углом наклона от 20 до 40°.

Мощность безиндукционного нагрузочного сопротивления должна составлять величину, не меньшую, чем 35% мощности, подведённой к антенне.

В зависимости от предпочтительной полосы рабочих частот создатель антенны (W1BRK) предложил два варианта её исполнения, различающиеся размерами петлевого вибратора, а также высотой установки левого (Рис.14) её конца:

Для полосы частот 3,5. 17 МГц — B = 28,5 м, A = 0,86 м и Н = 17,1 м;

для полосы частот 7. 35 МГц — B = 14,3 м, A = 0,46 м и Н = 9,8 м.

Очевидно, что антенна, которая содержит резистивный элемент в излучателе (который как раз и обеспечивает её широкополосность), на каждом из диапазонов будет работать несколько хуже соответствующих классических однодиапазонных полуволновых вибраторов. Однако некоторые потери КПД часто оправдываются простотой конструкции выбранной многодиапазонной антенны.

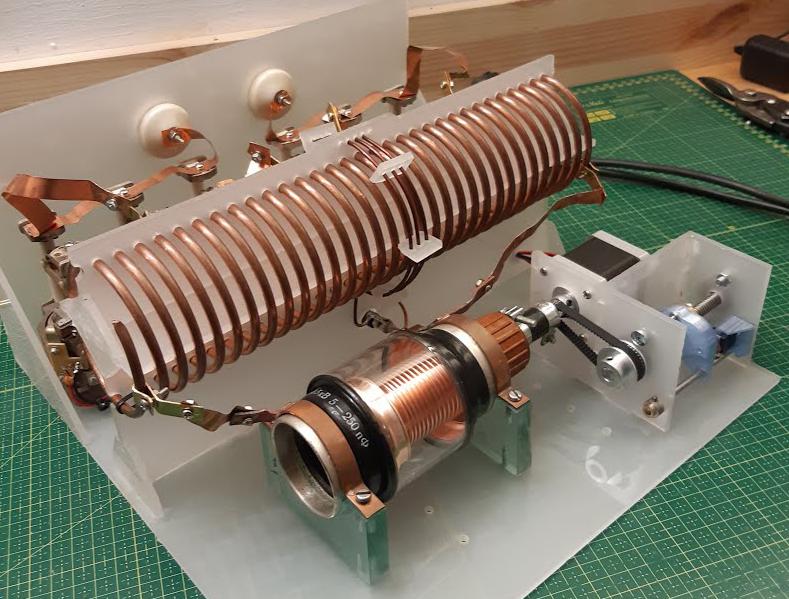

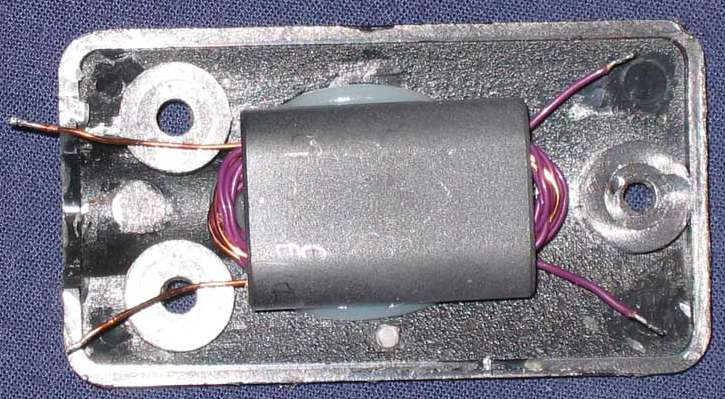

Для демонстрации возможного конструктивного исполнения согласующего трансформатора и резистивного элемента приведу фотографии компонентов T2FD от некоего промышленного изделия.

Рис.15 Балун-трансформатор сопротивлений 1:13 и резистивный элемент для T2FD

Балун выполнен на бинокле: 1 обмотка — 3 витка провода 0.75мм (эмалированный) подключена к разъёму, 2 обмотка — 11 витков провода 0.5мм в ПВХ изоляции подключена к антенне.

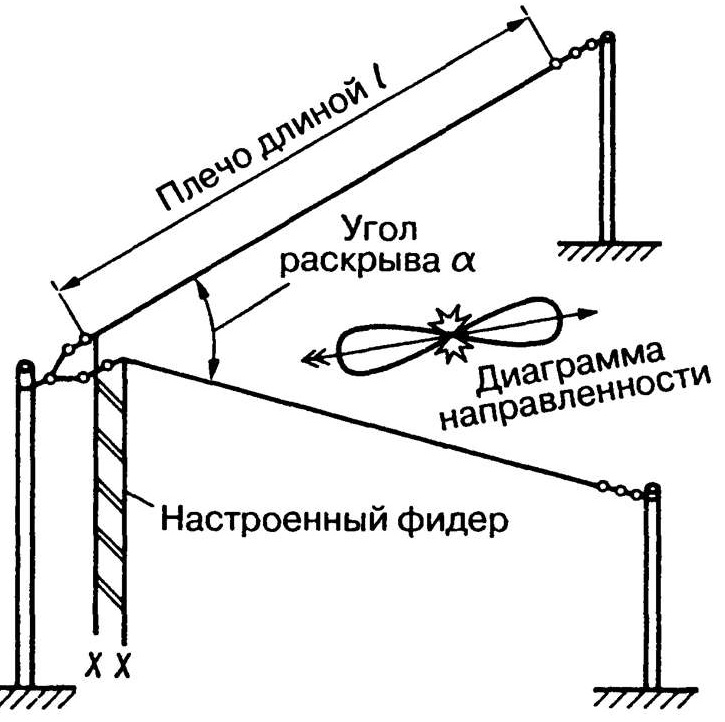

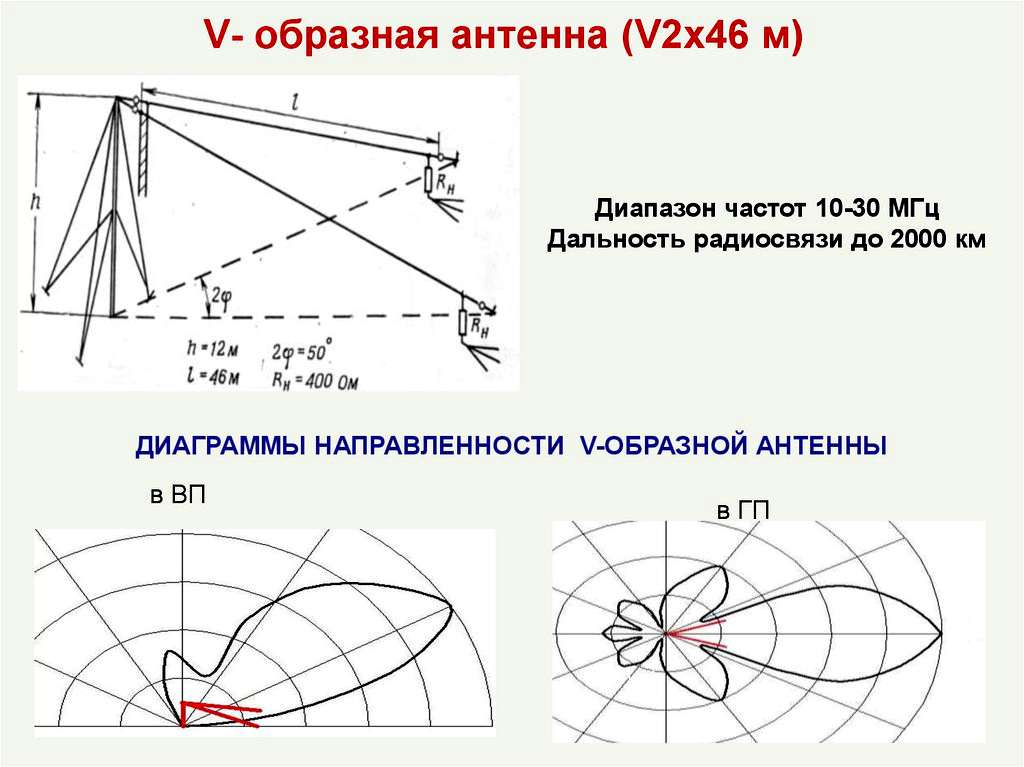

6. V-образная антенна.

Придав V-образную форму двум горизонтальным длинным проводам, можно получить симметричную направленную приёмо-передающую антенну стоячей волны с линейной поляризацией (Рис.16). По сравнению с антеннами, выполненными в виде одиночного длинного провода, можно достичь как увеличения усиления на 3дБ, так и улучшения диаграммы направленности.

Рис.16 а) V-образная антенна б) Зависимость параметров антенны от длины лучей

При увеличении длины составляющих антенну проводников увеличивается усиление и повышается направленность антенны. Главный луч тяготеет к биссектрисе угла раскрыва. Оптимальная величина этого угла убывает с удлинением плеча антенны (Рис.16 б).

При уменьшении угла α уменьшается и входное сопротивление антенны, и наоборот, при увеличении угла α входное сопротивление увеличивается. Также увеличивается входное сопротивление антенны при увеличении длин плеч. При очень длинных плечах входное сопротивление антенны составляет 600 Ом. В этом случае антенна может быть запитана с помощью согласованной двухпроводной воздушной линии либо балуна, изображённого на Рис.15.

Длинна плеч V-образной антенны рассчитывается по формуле: l(м) = 150(n-0,05)/f(МГц) , где n — это число поуволн, укладывающихся в длине плеча.

Внутри диапазона V-образная антенна является достаточно ширикополосной, но также может работать и в нескольких диапазонах. Так антенна, рассчитанная на 15-метровый диапазон (l=4,5λ, Ку=6,5дБ), успешно приспосабливается для работы на 10м ((l=6λ, Ку=6,5дБ) и на 20м (l=3λ, Ку=5дБ). На 40м и 80м она также сохранит работоспособность, но с меньшим усилением.

Для формирования «односторонней» диаграммы направленности в горизонтальной плоскости используются наклонные v-образные антенны (Рис.17).

Рис.17 Конструкция и диаграммы направленности наклонной v-образной антенны

Такие конструкции часто являются штатными антеннами многих военных радиостанций и имеют смещение диаграммы направленности в сторону противоположную острию буквы V.

Источник: vpayaem.ru