То, что здесь написано, подходит к любым усилителям, а в самых общих чертах – вообще к любым электронным устройствам.

Взаимное соединение всех узлов усилителя в одно целое на самом деле не такое и простое дело. Если сделать его неправильно, то можно получить плохой звук даже от усилителя, собранного из отличных узлов. Все дело в помехах, возникающих при взаимодействии узлов усилителя, наводок от проводов, падения напряжений в проводах, соединения с корпусом (или его отсутствием) и других подобных вещах. Самое грустное, что одного-единственного верного решения, подходящего абсолютно во всех случаях жизни, просто не существует. Есть рекомендации общего плана, которыми следует руководствоваться, чтобы каждый раз обдуманно принимать те или иные решения.

Дуглас Селф в книге «Схемотехника современных усилителей» приводит восемь причин возникновения искажений в усилителе (имеется ввиду грамотно спроектированный усилитель, в плохом усилителе таких причин не восемь, а сто восемьдесят восемь). Две из них характерны не только для именно схем усилителей мощности, но и для усилителей в целом (конечно с соответствующими поправками). Добавив к ним еще те, о которых Селф не писал (т.к. не по теме его книги), получим такой список возможных «неправильностей»:

ЭТО ГЕНИАЛЬНО! Как правильно соединить провода!

- подключение источника питания;

- подключение колонок;

- подключение источника сигнала и/или регулятора громкости;

- соединение корпуса усилителя с общей шиной;

- земляные петли.

Как подключать? По-хорошему, плата усилителя должна содержать все необходимые точки для подключения входного сигнала, питания и нагрузки, причем и «фазы» и «земли». Для начала будем считать, что так оно и есть (в моих платах – так оно и есть наверняка). Схема подключения без предусилителя показана на рис. 1, а с предусилителем – на рис. 2. (Если усилитель в целом инвертирует сигнал, то рекомендуется подключение колонок заменить на противоположное, т.е. «+» колонки подключать к земле, а «-» колонки – к фазе выхода)

Имеется ввиду, что регулятор громкости находится в предусилителе внутри. Если это не так, то регулятор громкости подключается либо перед предусилителем, либо после него – как именно заранее не скажешь, это зависит от конкретных схем. Но идея подключения регулятора громкости – как на рис. 1. Нюансы поясню позже, а сначала объясню, как получилась такая схема. Чтобы не думали, что это волшебство из Великой Волшебной Книги аудиофила.

Давайте посмотрим на рис. 3, где показаны некоторые ошибки подключения источника сигнала и нагрузки.

В чем ошибка варианта а)? Входной каскад усилителя имеет две точки для подачи сигнала, и на самом деле всегда усиливает именно то напряжение, которое приложено между этими точками. В правильном случае к этим входным точкам приложено напряжение источника сигнала, поэтому усиливается именно оно.

В неправильном случае земля источника сигнала подключена к какой-то совсем другой земляной точке системы в расчете на то, что «земля – она и есть земля», «все, что подключено к земле, на самом деле соединено вместе» и «по земле сигнал дойдет куда надо». Действительно, сигнал дойдет. Но сопротивление земляного провода равно нулю только на бумаге.

Колонки Sven, собачка откусила провод

А в жизни оно может быть даже очень-преочень маленьким, но никогда не бывает нулевым. А значит, любой ток, протекающий по земляному проводу между точками А и Б, создает напряжение, которое складывается со входным сигналом и поступает на вход усилителя. А что за ток там протекает? Ток самого усилителя. Т.е. мы суммируем усиливаемый сигнал с продуктами жизнедеятельности усилителя.

И что в результате получаем? И не надо говорить, что токи там текут небольшие, а провода хорошие – даже небольшая помеха может быть очень неудачной. Случаи бывают всякие: иногда искажения от такого включения действительно малозаметны, а бывает, что усилитель вообще начинает возбуждаться.

В варианте б) в принципе ситуация та же – напряжение на колонке – это сумма выходного напряжения усилителя (т.е. усиленного полезного сигнала) и помех в земляном проводе. Тут ситуация обычно несколько легче – выходное напряжение усилителя намного больше входного сигнала (но не супер намного – раз в 30), и помехи заметны меньше.

Хотя и не всегда – токи-то протекают большие, и напряжения помех могут получиться тоже немаленькими. Иногда (особенно для не очень качественных усилителей) их вообще не замечают. Бывают случаи, когда меняют плату такого вот не очень качественного усилителя на заметно лучший, а разницы нет. И потом пишут в форумах, что разницы, мол, никакой, новый усилитель ничуть не лучше.

А на самом деле усилитель и не причем, ведь слышат не чисто его звук, а его звук плюс помехи, которые никуда не делись. Зато в большой степени здесь могут влиять наводки от проводов. В правильном случае провода колонки идут вместе сами по себе, а провода питания усилителя – тоже вместе и тоже сами по себе.

Поэтому магнитные поля (а значит и помехи), создаваемые этими проводами, компенсируются. В неправильном случае ток в колонку с платы по проводу поступает, но обратно на плату не возвращается. Также как и ток питания, идущий через выходной транзистор в колонку – прошел по проводу от плюса или минуса питания, а обратно общему по земляному проводу не вернулся.

А магнитные поля, наводимые этими токами, могут заметно влиять на элементы схемы, наводя в ней совсем ненужные помехи. Кстати, при правильном подключении обратный ток колонки, вернувшись в землю платы по колоночному проводу, потечет в правильную, предназначенную для него точку на печатной плате и оттуда в земляной провод питания. Если плата разведена грамотно, то помехи будут минимальны.

Вот посмотрите на рис. 4. На нем показано, как при правильном подключении блоков замыкаются все токи системы, «не перепутываясь» между собой (направления токов – условные, а не электротехнические). А раз «не перепутываются» — значит и не влияют друг на друга.

При этом по каждой паре проводов (для двухполярных блоков питания – по каждой тройке) течет одинаковый ток в обоих направлениях. Поэтому, если оба (все три) провода находятся очень близко друг к другу, то магнитные поля, создаваемые током в каждом из проводов, взаимно компенсируются и практически не создают помех.

Чтобы такая компенсация происходила, хорошо бы каждую пару (тройку для блока питания) проводов скрутить между собой. Для трех проводов хорошо подходит плетение «косичкой».

Дуглас Селф говорит, что наибольшая компенсация помех от проводов питания происходит, если провода плюса и минуса скрутить вместе, а провод земли проложить прямым, но идущем прямо по этой скрутке – это для усилителей, у которых выходной каскад работает в классе В. Я доверяю мистеру Селфу, но сам я так делать не пробовал: мне кажется, что «косичкой» сплести намного проще – ведь по методу Селфа надо, чтобы земляной провод нигде не отходил от скрутки. В любом случае скрутки не должны быть тугими (но не должно быть промежутков между проводами!) – примерно виток на сантиметр-два. Более тугая скрутка помехи не уменьшит, а длина провода, а значит и его сопротивление, возрастет. Вполне удовлетворительные результаты дает использование двойного провода (например аудио) для подключения к плате акустических разъемов. И тройного электрического кабеля (типа сетевого шнура компьютера, но большего сечения и не с такой толстой изоляцией – а то неудобно) для подключения питания.

Если вы посмотрите на рисунок 2 и дорисуете соединения земляных проводов на самих печатных платах, то увидите, что земляные провода всего усилителя могут образовывать замкнутый контур, как показано жирной линией на рис. 5.

Эта штука называется земляная петля, и она может доставить ряд неприятностей. Неприятное в ней то, что по такой петле могут циркулировать токи, причем весьма большие – ведь мы стремимся уменьшить сопротивления земляных проводов, не так ли? А эти токи, во-первых, создают (падения) напряжения на земляных проводах, которые складываются усиливаемым сигналом.

Причем сами напряжения могут быть вызваны током совсем другого узла. В результате в сигнале появляются помехи и искажения, а в самом плохом случае – возникает самовозбуждение. Во-вторых, вот такая петля, как она нарисована на рис. 5, является великолепной рамочной антенной. И текущие по ней токи создают помехи во всех блоках, которые эта петля охватывает. Как же быть?

Что делать, если соединения должны быть, и сопротивление земляного провода должно быть малО? На самом деле все не очень плохо. В правильно собранном усилителе по земляным петлям «ненужные» токи не текут. Посмотрите на рисунок 4: в каждом отдельном блоке токи замыкаются и «не попадают наружу». В результате большого тока, «гуляющего» по цепи не возникает.

Конечно, он может быть наведен извне – наводками от трансформатора, выпрямителя (от трансформатора к выпрямителю и от выпрямителя к конденсаторам фильтра ток течет короткими мощными импульсами, которые имеют широкий спектр и загрязняют помехами все на свете), или, например, от проводов, идущих к колонкам поотдельности – прямой провод с одного бока усилителя, а обратный – с другого бока. Поскольку петля – это антенна, то она и излучает помехи, и ловит их. Хуже всего, что эти два действия она делает одновременно: ловит помеху в одном месте и переизлучает ее в другое место.

Что надо сделать, чтобы свести эти наводки к минимуму? Существует ряд способов борьбы с такими наводками:

1. Все провода должны быть двойными, а лучше – скрученными. Они практически не создают вокруг себя магнитных полей, а значит, не наведут помех в земляной петле. Кстати, и сама петля при этом не очень-то и образуется. Только скручивайте в меру, иначе получите намного большее сопротивление провода.

2. В некоторых усилителях мощности в схеме предусмотрен резистор небольшого номинала (порядка одного ома), отделяющий сигнальную землю от силовой (в моих усилителях он есть). Такой резистор эффективно разрывает земляную петлю (в моем усилителе внутри усилителя мощности, см. рис. 5а). И так как его сопротивление намного выше сопротивления проводов, он эффективно ослабляет токи помех, циркулирующие в петле (на «нужные» токи он не влияет – на рисунке 4 ни один ток не пытается протекать с левой стороны усилителя на правую, которые этот земляной резистор разделяет между собой).

3. Еще один способ, иногда дающий хорошие результаты – поставить резистор сопротивлением примерно 1…2 ома между землями мощного и маломощного (питающего предусилитель) источников питания. В этом случае земляная петля разрывается между источниками питания.

Недостаток такого решения – наличие резистора надо учитывать при проектировании источника питания усилителя, в готовый источник питания резистор может «не встать», может понадобиться заметная доработка. Один из возможных вариантов условно показан на рис.

6. Тут очень важно наличие резисторов R1 и R3, иначе ток помехи мог пойти по петле в обход разделительного резистора R2 по шине питания, вот по такому пути: А-Б-В-Г-Д. Резисторы в шинах питания это исключают. Но для этого расчет блока питания необходимо выполнять как следует, например тщательно рассчитывать все резисторы, а иногда и задавать большее напряжение питания, чтобы учесть их влияние (аудиофилы на этот счет иногда выдумывают много всяких глупостей). Конденсаторы С3 и С4 должны присутствовать и иметь емкость не меньше указанной на схеме (но увеличивать ее свыше 2000 мкФ нет смысла) – они развязывают по переменному току шины питания от «новой» земли.

Все эти способы можно объединять, только важно помнить, что если неправильно подключить отдельные узлы усилителя между собой (см. рис 1…4), то способы 2 и 3 могут принести больше вреда, чем пользы. А иногда народ умудряется подключать (в моих усилителях) земляной провод колонок к входной земле, тогда резистор разделения земель буквально горит!

Итак, самый главный момент повторю еще раз: все провода должны идти парами (провода от двухполярного источника питания – тройками), либо скрученными (не сильно), либо «двойными проводами». И оба провода этой пары должны подключаться к плате в специально предназначенных для них местах. По принципу – откуда ток вышел, туда и вернулся.

Следующий вопрос, куда подключать корпус усилителя. Тут однозначного ответа нет, поскольку все конструкции могут очень сильно различаться. Единственно, что можно сказать наверняка: на корпусе должна быть только одна-единственная точка, куда подключается земляной провод от схемы.

Бывают случаи (очень нечастые), когда к корпусу присоединяются несколько проводов, идущих от разных плат. Но в любом случае на корпусе это одна-единственная точка. Почему? Потому что через корпус не должен протекать ток сигнала. На самом деле ток через корпус течет (если корпус проводящий, для корпусов из диэлектрика это все не актуально).

Но это ток помех, наводимых из окружающей среды (и изнутри корпуса), от которых корпус мужественно защищает потроха усилителя. В этом и состоит принцип экранирования – помехи наводят в корпусе напряжения, в корпусе текут токи, которые создают магнитные поля, компенсирующие поля помех. Если по корпусу будет течь ток сигнала, он «смешается» с током помех и помехи попадут в сигнал.

Поскольку ток может протекать только между двумя (или более) точками, то подключив корпус одной точкой, мы не позволим сигналу протекать по корпусу. Если же корпус непроводящий, то он и не экранирует помехи. Итак, где же брать эту точку на корпусе, и какую точку схемы туда подключать. Тут лучше немного поэкспериментировать, иногда одни варианты оказываются лучше других, а иногда – одинаково. Наиболее часто лучший результаты дает один из таких двух вариантов:

1. Земля источника питания подключается к корпусу возле платы блока питания.

2. Земля входных разъемов подключается к корпусу на самих входных разъемах (в остальных случаях разъемы должны быть изолированы от корпуса). Если разъемы всех каналов расположены рядом, то в принципе полученное «множественное» подключение к корпусу не страшно (но земли разъемов должны быть соединены между собой хорошим коротким проводом).

Хорошие результаты дает подключение корпуса к земле схемы не напрямую, а через резистор 50…200 ом мощностью порядка 0,5 Вт. Это помогает защититься, если нечаянно замкнешь какую-нибудь схему на корпус. У микросхемы TDA7294/7293 фланец соединен с «минусом» питания, поэтому если микросхема не изолирована от радиаторов (а это улучшает охлаждение), то коротнув радиатор с корпусом, получим КЗ.

С резистором оно не так страшно. Увеличивать сопротивление свыше 200 ом не стОит, а мощность 0,5 Вт нужна только лишь потому, что в случае КЗ маломощный резистор мгновенно сгорит, и вы не заметите непорядка в системе. «Полуватник» будет довольно долго «дымиться», так что это будет хорошо заметно. Резистор большей мощности ставить тоже не стОит – он вообще может не заметить КЗ а вы будете долго ломать голову, почему у вас усилитель не работает.

Теперь пару слов о регуляторе громкости. Если он «встроен» в предварительный усилитель, то его включение обычно понятно (зачастую он впаивается прямо на плату). А если предусилителя нет? А такое вполне нормально, раньше задачей предусилителя было усиление выходного сигнала магнитофона или проигрывателя грампластинок до уровня, необходимого усилителю мощности.

Типичные значения сигналов тех времен были такими: выходное напряжение магнитофона: 0,25…0,75 вольт, а входное напряжение усилителя мощности, требуемое для получения максимальной мощности на выходе: 1…1,5 вольта. Вот и приходилось усиливать. Заодно предусилитель включал в себя еще регулятор громкости и тембра и коммутатор входов.

В настоящее время выходной уровень звуковой карты или CD-проигрывателя обычно составляет 2 вольта. И такого сигнала вполне хватает для получения максимальной выходной мощности усилителя мощности (например, для получения у усилителя на TDA7294/TDA7293 выходной мощности 60 Вт на нагрузке 4 ома на вход надо подать порядка 0,8 вольта). И зачастую усилителям вполне хватает одного источника сигнала, например, компьютера. Вот предусилитель и оказывается ненужным.

Если предусилителя нет, то регулятор громкости подключается на вход усилителя мощности. Его подключение показано на рис. 1. Для подключения лучше использовать экранированные провода даже внутри корпуса усилителя.

Причем снаружи они должны быть изолированными, чтобы экран кабеля не только ничего не замкнул внутри, но и не касался корпуса (иначе появится вторая точка соединения корпуса с землей схемы). Монтажная схема в этом случае совпадает с принципиальной – экраны «приходящего» к регулятору кабеля, и «уходящего» должны соединяться прямо на выводе потенциометра. В крайнем случае, вместо экранированного кабеля можно использовать скрученные провода (если корпус металлический).

Использовать так называемый «микрофонный» кабель, у которого внутри экрана идут два сигнальных провода, внутри металлического корпуса абсолютно бессмысленно, внутри пластикового можно, но выигрыш будет маленький. Исключение составляет тот случай, когда входной кабель проходит возле чего-то излучающего помехи: трансформатора, выходных транзисторов и т.п. (это неправильно, но бывает, что ну никак по-другому не получается). В этом случае как фаза, так и земля сигнала передается «внутренними» проводами кабеля, а экраны к схеме не подключаются, а соединяются с корпусом (в одной точке).

Иногда возникает непонимание в подключении самого потенциометра для регулировки громкости. Идея в том, что потенциометр – это резистор, к которому можно подключиться в любой точке и снять с нее сигнал. Амплитуда сигнала в разных точках резистора разная – от максимальной в точке подачи этого сигнала, до нуля в точке подключения к земле.

Конструкцию хорошо видно на подстроечном резисторе рис. 7. На изоляционное основание нанесен резистивный слой. К началу и концу резистивного слоя присоединены контакты А и Б (начало и конец – понятия условные, как подключишь, так и будет). По резистивному слою скользит движок, подключенный к выводу В (этот вывод практически всегда находится между А и Б). Движение влево приближает движок к выводу А, и напряжение на движке становится ближе к напряжению на выводе А. Движение вправо наоборот, приближает и сам движок, и напряжение на нем в напряжению на выводе Б.

Сопротивление резистивного слоя между каждым из выводов и движком можно представить в виде постоянных сопротивлений r1 и r2, образующих делитель напряжения рис. 8.

Если подать сигнал на вывод Б, а вывод А заземлить, то вращая подстроечник, меняем коэффициент деления делителя и величину сигнала на выходе (вообще-то все равно, какой из выводов А или Б куда использовать, я предлагаю сделать так, чтобы при вращении резистора вправо, громкость увеличивалась).

Переменный резистор регулятора громкости имеет такую же конструкцию, рис. 9.

Разница только в том, что в нем резистивный слой находится сзади и закрыт крышкой от пыли и грязи. Кроме того, часто металлический корпус имеет специальный контакт, не соединенный ни с чем внутри, который можно заземлить. Этот вывод лучше соединять с экраном провода, идущего от регулятора громкости к усилителю.

Для стереоварианта нужен сдвоенный потенциометр, рис. 10.

Потенциометр на рисунке 10а соосный. Это два «обычных» потенциометра, расположенных друг за другом, у которых оба движка управляются одной осью. К какому каналу подключать «передний» резистор, а к какому «задний» — в принципе все равно. Потенциометр на рис. 10б широко используется в недорогой импортной аппаратуре.

Его особенность в том, что он плоский (планарный). Обе резистивные «подковы» расположены на общей плате одна внутри другой, внешняя «подкова» большая, а внутренняя – маленькая (рис. 10в). И движок у них один на двоих. На нем расположено два подвижных контакта – по одному на каждую «подкову».

Недостаток такой конструкции – меньшая одинаковость обоих резистивных слоев, т.к. сложнее получить одинаковую нелинейность изменения сопротивления в разных «подковах».

Разводка контактов, показанная на рис. 10в условна. На самом деле там некоторая перепутаница с контактами и узнать куда что подключено можно либо измерив сопротивления, либо из справочных данных. У меня их под рукой нет, поэтому ищите сами.

И последнее. Если использовать резистор с линейной зависимостью сопротивления от угла поворота, то регулировка будет нелинейной: при малой громкости громкость будет сильно зависеть от поворота ручки, а на большой громкости крутишь ручку, крутишь, а громкость практически не меняется. Это не очень удобно, поэтому для большей линейности регулировки используют резисторы с нелинейной зависимостью сопротивления от угла поворота. Отечественные такие резисторы обозначаются буквой «В» (после значения сопротивления), а импортные – буквой «А».

Источник: electroclub.info

Как соединять динамики?

Последовательное, параллельное и смешанное соединение динамиков

Самое главное при соединении динамиков – выполнить соединение так, чтобы ни один из динамиков не был перегружен. Перегрузка грозит выходом из строя динамика.

Важно понимать, что на динамик можно подавать мощность либо меньше, либо равную номинальной, на которую он, собственно, и рассчитан. В противном случае, рано или поздно даже самый качественный динамик выйдет из строя из-за перегрузки.

Понятно, что перед соединением динамиков нужно определить их:

Всё это, как правило, указывается на магнитной системе динамика, либо на корзине.

1W — значит на 1Вт, 4Ω — сопротивление звуковой катушки.

Марка динамика — 3ГДШ-16. Первая цифра 3 — это номинальная мощность, 3 Вт. Рядом подпись — 8 Ом, сопротивление катушки.

Бывает и не указывают, но можно узнать по маркировке.

Среднечастотный динамик 15ГД-11-120. Номинальная мощность — 15 Вт, сопротивление катушки — 8Ω.

Соединение динамиков. Пример.

Давайте начнём так сказать с азов – наглядных примеров. Представим, что у нас есть 6-ти ваттный усилитель мощности звуковой частоты (УМЗЧ) и 3 динамика. Два динамика мощностью 1 Вт (сопротивление катушки 8 Ω каждый) и один динамик на 4 Вт (8 Ω). Задача состоит в том, чтобы подключить все 3 динамика к усилителю.

Сначала рассмотрим пример неверного соединения этих динамиков. Вот наглядный рисунок.

Как видим, сопротивления всех трёх динамиков одинаково и равно 8 Ω. Так как это параллельное соединение динамиков, то ток разделится поровну между 3-мя динамиками. При максимальной мощности усилителя (6 Вт) на каждый из динамиков будет приходиться по 2 Вт мощности. Ясно, что 2 из 3 динамиков будут работать с перегрузкой – те, чья номинальная мощность равна 1 Вт. Понятно, что такая схема соединения не годится.

Если бы усилитель выдавал на выходе всего 3 Вт звуковой мощности, то такая бы схема подошла, но динамик на 4 Вт работал бы не в полную силу — «филонил». Хотя это и не всегда критично.

Теперь возьмём пример верного соединения всё тех же динамиков. Применим, так называемое, смешанное соединение (и последовательное и параллельное).

Соединим последовательно два 1-ваттных динамика. В результате общее их сопротивление будет равно 16 Ω. Теперь параллельно им подключаем 4-ёх ваттный динамик сопротивлением 8 Ω.

При работе усилителя на максимальной мощности ток в цепи разделится исходя из сопротивления. Так как сопротивление последовательной цепи из двух динамиков в 2 раза больше (т.е. 16 Ω), то динамики получат от усилителя всего 2 ватта звуковой мощности (по 1 ватту на каждый). А вот на 4-ёх ваттный динамик пойдёт мощность в 4 ватта. Но он будет работать согласно своей номинальной мощности.

Перегрузки при таком соединении не будет. Каждый из динамиков будет работать в нормальном режиме.

И ещё один пример.

У нас есть 4-ёх ваттный усилитель мощности звуковой частоты (УМЗЧ, он же «усилок»). 4 динамика, мощность каждого – 1 ватт, а сопротивление каждого равно 8 Ω. К выходу усилителя можно подключать нагрузку сопротивлением 8 Ω. Нужно соединить динамики между собой так, чтобы общее сопротивление их было равно 8 Ω.

Как правильно соединить динамики между собой в таком случае?

Последовательное соединение динамиков.

Для начала соединим все динамики последовательно. Что получим в результате?

Так как при последовательном соединении сопротивление динамиков складывается, то в результате мы получим составной динамик с сопротивлением 32 ома! Понятно, что такая схема соединения не подойдёт. К слову сказать, такое же сопротивление (32 Ω) имеет капсюль наушников – в народе обзываемых «затычками».

Если мы подключим такой составной динамик на 32 Ω к 8-ми омному выходу нашего усилителя, то из-за высокого сопротивления ток через динамики пойдёт маленький. Динамики будут звучать очень тихо. Эффективного согласования усилителя и нагрузки (динамиков) не получится.

Параллельное соединение динамиков.

Теперь давайте соединим все динамики параллельно – может на этот раз получится?

При параллельном соединении общее сопротивление считается вот по такой мудрёной формуле.

Как видим общее сопротивление (Rобщ) равно 2 Ω. Это меньше, чем необходимо. Если мы подключим наши динамики по такой схеме к 8-ми омному выходу усилителя, то через динамики пойдёт большой ток из-за малого сопротивления (2 Ω). Из-за этого усилитель может выйти из строя .

Параллельное и последовательное соединение динамиков (смешанное соединение).

Ну, а если применить смешанное соединение, то получим вот что.

При последовательном соединении динамиков, сопротивление их складывается, получаем 2 плеча по 16 Ω. Далее сопротивление считаем по упрощённой формуле, так как у нас всего 2 плеча, включенных параллельно.

![]()

Вот такое соединение уже подходит для нашего усилителя. Таким образом, мы согласовали выходное сопротивление усилителя с нагрузкой — нашим составным динамиком (колонкой). Усилитель будет отдавать в нагрузку полную мощность без перегрузки.

При соединении динамиков не забываем об их синфазном включении.

Источник: go-radio.ru

Несколько слов о мощности акустических систем.

Колонки (акустические системы) различаются по величине подводимой мощности сигнала. Различают номинальную, максимальную и пиковую мощности. Пиковую мощность иногда называют максимальной кратковременной мощностью и даже оговаривают время её воздействия.

Нужно сказать, что значение мощности колонок, в связи с важностью этого параметра для большой группы меломанов, по-разному трактуется маркетологами. Часто в маркетенговых целях максимальную допустимую мощность значительно завышают.

Что касается советских колонок, значение максимальной подводимой к ним мощности можно найти в сопроводительной документации или здесь.

В документации обычно указывается два параметра, номинальная и паспортная мощность.

Номинальная мощность, это подводимая мощность сигнала, при котором акустическая система может работать длительное время без существенных искажений.

Паспортная мощность, это подводимая мощность сигнала, при которой, АС, якобы, может работать ограниченное время. На самом деле, использовать этот параметр в практических целях довольно проблематично, если это касается многополосных акустических систем.

Посудите сами. Например, в вашем распоряжении есть звуковой усилитель мощностью 2х100 Ватт при нагрузке 4 Ома и некогда популярные колонки 35АС(S90) сопротивлением 4 Ома с паспортной мощностью 90 Ватт.

Если такой усилитель подключить к компьютеру и при помощи эквалайзера направить всю мощность сигнала в высокочастотные динамики (пищалки), мощность которых всего 10 Ватт при сопротивлении 8 Ом, то получается, что мы можем направить мощность около 50 ватт в динамическую головку, рассчитанную на номинальную мощность всего 10 Ватт и паспортную, скажем, 20-30 Ватт. Иначе говоря, в этой ситуации, только чудо сможет спасти «пищалки» от разрушения.

Золотое правило подключения колонок заключается в том, чтобы мощность колонок в любом случае превышала мощность усилителя и чем больше это превышение, тем лучше для колонок.

Многополосные акустические системы.

Акустические системы различаются по количеству частотных полос, на которые разделятся выходной сигнал усилителя.

В однополосных акустических системах весь выходной сигнал усилителя подаётся на один или несколько одинаковых динамиков.

В двух и трёхполосных колонках сигнал усилителя разделяется при помощи пассивных фильтров, которые находятся внутри корпуса колонок. В таких системах используются динамические головки рассчитанные на воспроизведение определённой полосы звуковых частот.

Динамики делятся на четыре группы: высокочастотные, среднечастотные, низкочастотные и широкополосные. По их названию можно догадаться, какой диапазон частот они воспроизводят.

Существуют также многополосные акустические системы, которые не содержат разделительных полосовых фильтров. Для таких систем требуется сигнал уже разделённый на соответствующие звуковым головкам полосы. В таких случаях, обычно используют многополосные усилители или внешние фильтры (кроссоверы).

Подключение колонок.

В самом простом, но часто встречающемся случае, сигнал от усилителя подается к колонке по двухполюсному шнуру. Шнур имеет либо разъёмное соединение с колонками либо неразъёмное.

Разъёмное соединение может выглядеть по-разному, но в любом случае клеммы так или иначе промаркированы. Если маркировка «+» отсутствует, то плюсом считается красный цвет клеммы.

С противоположной стороны, шнур, либо должен иметь вилку для подключения к усилителю, либо просто оголённые концы, если усилитель снабжён специальными зажимными клеммами.

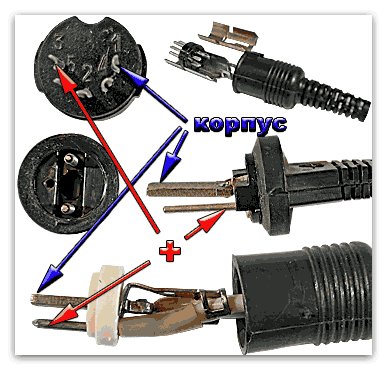

Советские колонки подключались к советским же усилителям тремя типами вилок.

На картинке изображены вилки в порядке появления в торговой сети.

- Пятиштырьковая вилка (иногда трёхштырьковая аналогичной конструкции);

- Двухполюсная вилка разработанная для гнёзд с механическим креплением;

- Двухполюсная вилка для гнёзд предназначенных для печатного монтажа.

Вилки типа «2» отличались от вилок типа «3» тем, что один из контактов у них был короче и, в ряде случаев, это приводило к тому, что они не обеспечивали надёжный контакт с гнёздами предназначенными для печатного монтажа. При подключении колонок к усилителю, следует соблюдать полярность подключения. Назначение выводов (распиновка) вилки. «Корпус» — подключается к корпусу усилителя, который соединён с общим проводом питания. «+» (плюс) — подключается к выходу усилителя мощности.

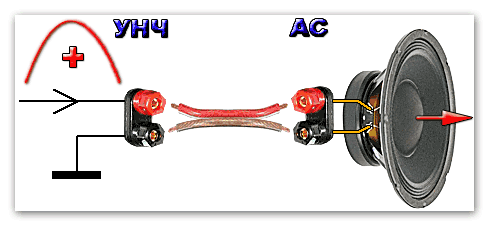

«Корпус» — подключается к корпусу усилителя, который соединён с общим проводом питания. «+» (плюс) — подключается к выходу усилителя мощности.  В качестве кабеля можно использовать любой подходящий по сечению многожильный двухпроводный кабель, в том числе и сетевой. Однако, лучше воспользоваться специальным аудио-кабелем, который можно найти на радиорынке. У такого кабеля один из проводов, либо окрашен, либо имеет маркировку, что позволяет легко соблюсти полярность подключения. Схема подключения усилителя к колонке. На рисунке изображена схема правильного подключения усилителя низкой частоты к акустической системе.

В качестве кабеля можно использовать любой подходящий по сечению многожильный двухпроводный кабель, в том числе и сетевой. Однако, лучше воспользоваться специальным аудио-кабелем, который можно найти на радиорынке. У такого кабеля один из проводов, либо окрашен, либо имеет маркировку, что позволяет легко соблюсти полярность подключения. Схема подключения усилителя к колонке. На рисунке изображена схема правильного подключения усилителя низкой частоты к акустической системе.  Красная стрелка указывает направление движения диффузора низкочастотной динамической головки, при положительной полуволне напряжения на выходе усилителя. Если вместо усилителя подключить батарейку, то можно легко сфазировать акустические системы, в случае, если кабель не промаркирован, а средств для прозвонки кабеля нет. Дорабатываем Радиотехнику S-90 (35АС-212)

Красная стрелка указывает направление движения диффузора низкочастотной динамической головки, при положительной полуволне напряжения на выходе усилителя. Если вместо усилителя подключить батарейку, то можно легко сфазировать акустические системы, в случае, если кабель не промаркирован, а средств для прозвонки кабеля нет. Дорабатываем Радиотехнику S-90 (35АС-212)  Паспортная мощность. 90 Вт Номинальная мощность. 35 Вт Номинальное электрическое сопротивление. 4 Ом Диапазон воспроизводимых частот. 31.5-20000 Гц Номинальное звуковое давление. 1.2 Па Габаритные размеры АС. 360x710x285 мм Масса АС не более. 30 кг S-90 является классикой советского колонкостроения. Как гласит руководство, акустическая система S-90 предназначена для высококачественного воспроизведения звуковых программ в сочетании с различными видами бытовой радиоаппаратуры. Что же, для начала 80-х годов это были действительно выдающиеся колонки с высоким качеством звучания. Однако, зарубежное колонкостроение развивается, и вот уже в начале нового века звук S-90 воспринимается иначе. Высокие частоты звучат отвратительно, середины просто НЕТ! А если говорить о басах — то похожий эффект будет при помещении здорового бассовика в большую бочку… Низы бубнят по чёрному. Музыку стиля Dhttps://studfile.net/preview/5013559/» target=»_blank»]studfile.net[/mask_link]

Паспортная мощность. 90 Вт Номинальная мощность. 35 Вт Номинальное электрическое сопротивление. 4 Ом Диапазон воспроизводимых частот. 31.5-20000 Гц Номинальное звуковое давление. 1.2 Па Габаритные размеры АС. 360x710x285 мм Масса АС не более. 30 кг S-90 является классикой советского колонкостроения. Как гласит руководство, акустическая система S-90 предназначена для высококачественного воспроизведения звуковых программ в сочетании с различными видами бытовой радиоаппаратуры. Что же, для начала 80-х годов это были действительно выдающиеся колонки с высоким качеством звучания. Однако, зарубежное колонкостроение развивается, и вот уже в начале нового века звук S-90 воспринимается иначе. Высокие частоты звучат отвратительно, середины просто НЕТ! А если говорить о басах — то похожий эффект будет при помещении здорового бассовика в большую бочку… Низы бубнят по чёрному. Музыку стиля Dhttps://studfile.net/preview/5013559/» target=»_blank»]studfile.net[/mask_link]