Использование: изобретение относится к измерительной технике, в частности к проекционным измерительным объективам. Сущность изобретения: объектив содержит две группы линз, первая из которых содержит положительную линзу и два мениска с оптической силой противоположных знаков, а вторая — два мениска с силами противоположных знаков и двояковыпуклую линзу, при этом мениски двух групп обращены вогнутостями друг к другу, а последний мениск группы и первый мениск второй группы имеют силы одного знака. Расстояние между менисками в каждой группе не превышает 0,05 фокусного расстояния объектива, а увеличения первой V1 и второй V2 групп связаны между собой следующим соотношением: V1=-(0.05-0.15)V2. Линзы с силами одного знака выполнены из стекла одного сорта с показателем преломления n = 1,64. 1 з. п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к проекционным измерительным объективам.

Известен объектив, содержащий две группы линз с положительными оптическими силами, каждая из которых выполнена в виде положительного и отрицательного компонентов, расположенных в последовательности (+ — — +). Первая группа состоит из положительного мениска и склеенной линзы, а вторая — из склеенной линзы и двояковыпуклой линзы [1] .

ШИРИК из объектива проектора

К недостаткам такого объектива относится малая светосила, низкая разрешающая способность, низкое качество изображения.

Наиболее близким решением, выбранным в качестве прототипа, является объектив, содержащий шесть линз, разделенных на две несимметричные группы, первая из которых состоит из положительной линзы и двух менисков, а вторая — из двух менисков и двояковыпуклой линзы, причем мениски одной группы обращены вогнутыми поверхностями к менискам другой группы [2] .

Недостатки указанного объектива следующие.

1. Данный объектив относится к объективам со средним фокусным расстоянием, следовательно, обладает небольшим линейным полем изображения.

2. Объектив имеет резкое падение разрешающей способности по полю изображения из-за аберраций внеосевых пучков и остаточной дисторсии.

3. Объектив нетехнологичен в изготовлении, так как для компенсации аберраций внутренние параметры объектива (радиусы, толщины, воздушные промежутки, материалы стекол) связаны жесткими соотношениями. И только соблюдение этих соотношений позволяет получить заданные характеристики объектива.

Целью изобретения является увеличение линейного поля при улучшении качества изображения и повышение разрешающей способности по всему полю зрения, а также повышение технологичности изготовления.

Цель достигается тем, что в известном объективе, содержащем шесть линз, разделенных на две несимметричные группы, первая группа состоит из положительной линзы и двух менисков, а вторая группа — из двух менисков и двояковыпуклой линзы, причем мениски одной группы обращены вогнутыми поверхностями к менискам другой группы, мениски в каждой группе имеют силы противоположного знака, причем последний мениск первой группы и первый мениск второй группы имеют силы одного знака, при этом расстояние между менисками в каждой группе не превышает 0,05 от фокусного расстояния объектива и, кроме того, увеличения первой и второй групп связаны между собой следующим соотношением: V1 = — (0,05-0,15) V2.

Обзор проектора UMIIO оригинал русская версия

Для повышения технологичности изготовления линзы с силами одного знака выполнены из стекла одного сорта с показателем преломления n > 1,64.

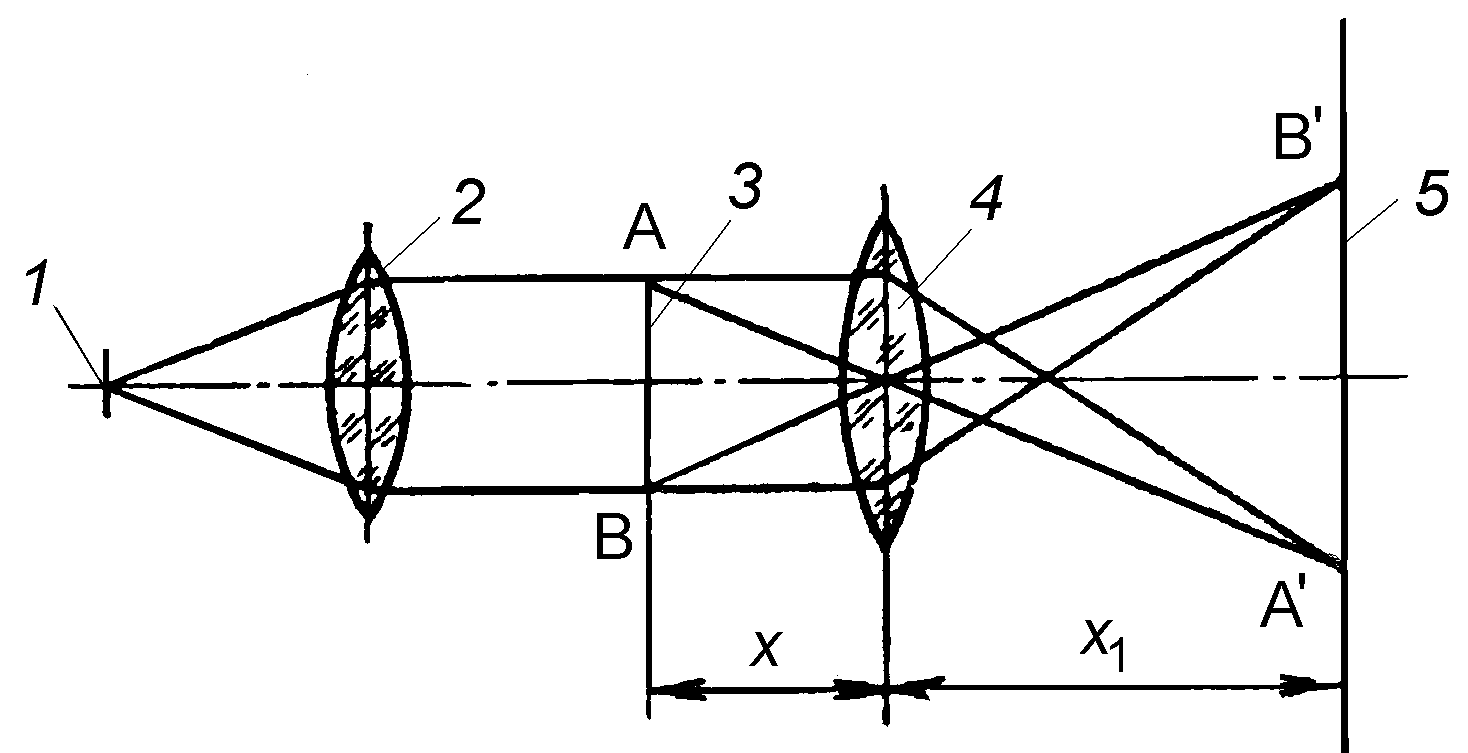

На фиг. 1 представлена оптическая схема предлагаемого объектива; на фиг. 2, 3 представлены графики ЧКХ проекционного объектива — 10 х , 20 х .

Объектив (фиг. 1) содержит две группы линз 1,2 с положительными оптическими силами одного порядка, расположенные на одной оптической оси. Первая группа линз состоит из положительной, например двояковыпуклой линзы 3 и двух менисков 4,5, имеющих оптические силы разных знаков.

Вторая группа состоит из двух менисков 6,7, имеющих также оптические силы разных знаков, и двояковыпуклой линзы 8. Диафрагма 9 расположена после последней поверхности объектива. Мениски 4,5 первой и мениски 6,7 второй групп обращены вогнутыми поверхностями друг к другу. Мениски 5 и 6 имеют оптические силы одного знака.

Пучок лучей от предмета падает на линзу 3 и, последовательно преломляясь линзами 3-8, строит изображение на поверхности изображения, причем линзы 3 и 8 формируют сходящийся пучок лучей, а мениски 4,5 первой и мениски 6,7 второй групп линз формируют расходящийся пучок лучей. Действующая апертура пучка ограничивается диафрагмой 9.

Объектив рассчитан на компенсацию аберраций первой и второй групп линз, при этом исходными данными для расчета являются значения переднего рабочего отрезка S1 = 100-160 мм и заднего рабочего отрезка S 1 = 2700-2750 мм. Исходя из этих величин и общего увеличения объектива, выбирают соотношение между увеличениями первой и второй групп линз, оно составляет V1 = -(0,05-0,15) V2 (в расчете принято V1 = = — 0,1V2.

Благодаря использованию менисков с таким распределением оптических сил по знаку, как в предлагаемом объективе, можно получить нулевые значения аберраций, за счет чего не предъявляются, как в прототипе, жесткие требования к внутренним параметрам объектива (радиусам, толщинам линз, материалам стекол). Это дает возможность, например, сократить номенклатуру используемых материалов для изготовления линз, что делает такой объектив более технологичным.

В данном расчете автор использовал материалы двух марок, линзы с положительными силами из СТК 19, а линзы с отрицательными силами — из ТФ 5. Для уменьшения влияния аберраций внешних порядков выбраны материалы с показателем преломления n > 1,64. Объектив работает в видимой области спектра. Объектив исправлен для линии спектра o = 546 нм и ахроматизирован в спектральном диапазоне от 1= 480 нм до 2= 643,8 нм.

По данной принципиальной схеме (фиг. 1) рассчитаны проекционные объективы для увеличений — 10 х и — 20 х с линейными полями в пространстве предметов 60 мм и 30 мм, апертурами в пространстве предметов 0,05 и 0,07 соответственно.

Предлагаемый объектив по сравнению с прототипом позволяет увеличить линейное поле при улучшении качества изображения, повысить разрешающую способность по всему полю зрения. Кроме того, предлагаемый объектив более технологичен по сравнению с прототипом, так как его элементы могут быть выполнены из оптического стекла всего двух марок, тогда как в прототипе требуется выполнение каждой линзы из разных марок стекла, а шестая линза выполнена с равными радиусами.

(56) 1. Волосов Д. С. , Цивкин М. В. Теория и расчет светооптических систем. М. : Искусство, 1960, с, 473.

2. Патент США N 3447858, кл. G 02 B 9/62, 1964.

1. ПРОЕКЦИОННЫЙ ОБЪЕКТИВ , содеpжащий шесть линз, pазделенных на две несимметpичные гpуппы, пеpвая из котоpых состоит из положительной линзы и двух менисков, обpащенных вогнутостью к изобpажению, а втоpая — из двух менисков, обpащенных вогнутостью к пpедмету, и двояковыпуклой линзы, отличающийся тем, что, с целью увеличения линейного поля пpи улучшения качества изобpажения и повышения pазpешающей способности по всему полю зpения, мениски в каждой гpуппе имеют оптические силы пpотивоположного знака, пpичем последний мениск пеpвой гpуппы и пеpвый мениск втоpой гpуппы имеют силы одного знака, пpи этом pасстояние между менисками в каждой гpуппе не пpевышает 0,05 фокусного pасстояния объектива, а увеличения пеpвой V1 и втоpой V2 гpупп связаны между собой соотношением V1 = -(0,005 — 0,15)V2.

2. Объектив по п. 1, отличающийся тем, что, с целью повышения технологичности изготовления, линзы с силами одного знака выполнены из стекла одного соpта с показателем пpеломления n > 1,64.

Источник: findpatent.ru

Оптическая схема прожектора.

Для подсветки различных предметов применяются оптические осветительные системы совместно с источниками света. Назначение осветительных систем — создать подсветку предмета направленными лучами света. Такой прибор будет условно называться прожектором. Перед оптической системой ставится задача наиболее полного использования светового потока, попадающего в систему и направленного в сторону объекта.

При освещении, как правило, объект находится на практической бесконечности. Для его освещения источник света располагается в фокусе осветительной оптической системы, которая называется коллиматором, или прожектором. Для получения больших освещенностей на больших дистанциях поле освещения должно быть малым. Идеальным прожектором был бы прожектор с бесконечно малым, абсолютно точечным. источником света, помещенным в переднем фокусе безаберрационной (без искажений) системы. Расхождение пучка определялось бы дифракцией света.

Основные оптические характеристики прожектора:

· дистанция оформления луча;

Сила света прожектора, определяемая максимальной осевой силой света, описывается законом Манжена: I пр = h пр· В·А пр = h пр · В (p D 2 пр/4), где D пр — диаметр отверстия объектива прожектора; А пр — площадь светового отверстия прожектора; h пр — световой к.п.д. оптики прожектора; В — габаритная яркость светового тела. При этом световой к.п.д. прожектора зависит от коэффициента пропускания оптики t пр, коэффициента использования оптики h 0, а также коэффициента использования светового потока h F, т.е. h пр = t пр · h 0 ·h F > 0,4-0,6. Коэффициенты h 0 и h F определяются как h 0 = Fw/F 0, a h F = F/F w, где Fw — полный световой поток в пределах угла охвата; F — полезно использованный световой поток; F 0 — полный световой поток излучателя прожектора.

Коэффициент усиления прожектора — это отношение освещенностей объекта с наличием оптики прожектора E пр и без нее E: e = E пр / E = I пр / I = h пр (D пр / d), где d — приведенный диаметр светового тела источника света; I — сила света источника.

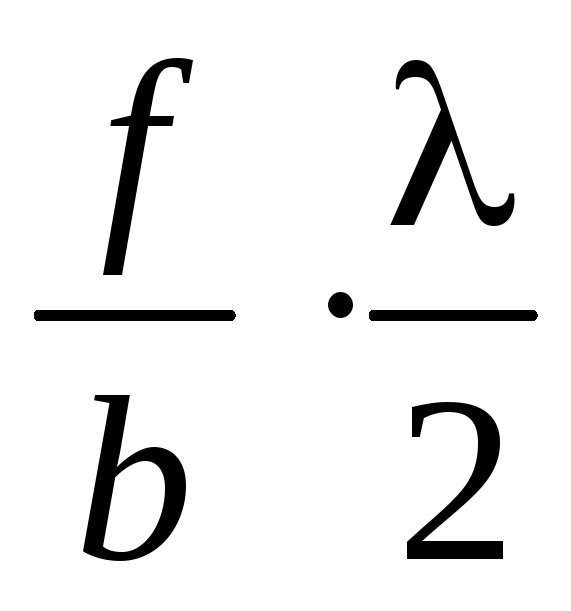

Угол рассеяния прожектора 2w образован крайними световыми лучами. Этот угол (см. рис.1) зависит от размеров светового источника a и b и от величины сферической аберрации оптики. Чтобы освещенность, создаваемая прожектором, была наибольшей, угол рассеяния стремятся сделать наименьшим. Величина угла рассеяния определяется следующим выражением: tg w a = a/ 2 f ‘. При использовании точечного излучателя угол рассеяния появляется за счет дифракции:

. В расчетах учитывают полезный угол рассеяния, в пределах которого сила света должна быть не менее определенной величины, задаваемой в зависимости от назначения прибора. Для прожекторов дальнего действия эта величина принимается не менее 90% от максимального значения силы света вдоль оси. Полезный угол рассеяния определяется по диаграмме светораспределения, получаемой экспериментальным путем.

Дистанцией оформления луча называют такое расстояние от оптической оси до освещаемого предмета, начиная с которого объект освещается лучами от каждой точки излучающей поверхности (см. рис.1). Начиная с этой дистанции, освещенность объекта определяется следующим выражением:

Углом охвата 2 j называется двойной апертурный угол в пространстве предметов, показывающий использование светового потока источника света. Этот угол для зеркального отражателя определяется выражением:

где Н — глубина отражателя.

В качестве оптики прожектора применяют сферические или параболические зеркала, а также зеркала Манжена. С ростом угла охвата увеличивается сферическая аберрация. Для ее снижения в прожекторах применяют зеркала Френеля, в которых сферическая аберрация уменьшена.

Отражатели изготавливают из стекла, металла, пластмассы. Для выделения рабочей области спектра в оптическую систему вводятся необходимые светофильтры.

Оптическая схема проектора.

Назначение проектора – создавать на экране увеличенные изображения прозрачных рисунков, фотографий, или видеоинформации зафиксированных на кадре диапозитива, кинопленки или видеоматрицы. С помощью объектива на удаленном экране формируется увеличенное действительное изображение.

Заметим, что если проектор увеличивает изображение кадра на экране в N раз, то его освещенность уменьшается в N*N раз. А это значит, что проецируемый кадр следует очень сильно осветить. Для этого в проекторе, кроме стандартной имеется мощная осветительная лампа большой яркости, а также конденсор – система из двух плосковыпуклых линз, — который концентрирует световой пучок на проецируемом кадре.(см.рис 2)

Для получения изображения объекта необходим как минимум сам объект и линза (или объектив, состоящий из нескольких линз, но работающий, как одна). Основное свойство линзы заключается в следующем: все лучи, попадающие в линзу параллельно ее оптической оси, пройдя через линзу, сходятся в одну точку на оптической оси. Эта точка называется фокусом, а расстояние от центра линзы до этой точки — фокусным расстоянием. Верно и обратное: любой луч, проходящий через фокус линзы и попадающий в линзу, покидает ее параллельно оптической оси. Кроме того, любой луч, проходящий через центр линзы, сохраняет свое направление.

Объект O, находится за фокусом линзы (F). Чтобы понять ход лучей, достаточно рассмотреть две крайние точки объекта (все остальные точки будут подчиняться той же схеме).

Кроме того, при геометрическом построении достаточно рассмотреть всего по два луча для каждой точки (пунктирные линии): один проходящий через центр линзы, другой — параллельно оптической оси. Каждая пара лучей, проходящие от объекта через линзу, пересекаются с другой стороны на расстоянии, большем удвоенного фокусного расстояния линзы. При этом все остальные лучи (сплошные линии), исходящие от объекта, пересекутся там же. В месте пересечения лучей и будет сформировано изображение объекта O’, причем изображение будет перевернуто и увеличено. Для того, чтобы его увидеть, нужно в эту точку поместить экран.

Для нашего проектора схема с учетом пропорций компонентов будет иметь примерно следующий вид (пунктирные линии — не реальные лучи, а используются только для геометрического построения):

Для того, чтобы получить яркое изображение, объект должен излучать свет.В обычном прожекторе мы можем сфокусировать луч так, чтобы увидеть на экране изображение источника света. В варианте проектора диапозитив излучать свет не может, зато в наших силах его подсветить, установив за диапозитивом источник света.

В устаревших обычных проекторах лампа освещает кинопленку или неподвижный слайд. В современной проекционной технике проецируемым объектом является матрица видеопроектора или гобо колорчьенджера, профильного прожектора или движущийся головы. Для простоты далее будем развивать первую схему, уменьшив размер линзы. Саму линзу будем именовать объективом.

Если просто установить за объектом лампу, получим следующую картину: См.рис. 4

Выходит, что в объектив попадает только часть лучей от лампы, проходящих сквозь панель. В итоге на экране мы получим лишь часть изображения. Чтобы этого избежать, используется вторая линза. Размер этой линзы должен быть не меньше размера панели.

Изготовить стеклянную выпуклую линзу такого размера практически нереально, а ее вес исчислялся бы десятками килограмм. Поэтому в проекторе используется плоская линза Френеля («френель»). Линза Френеля плоская, тонкая, но ведет себя, как обычная выпуклая линза. Установив «френель» между лампой и панелью, получаем следующую схему.

Если рассматривать в качестве источника света лампу (любой конструкции), приходится принимать во внимание, что свет излучается ей во все стороны практически равномерно. Наша задача — собрать максимум светового потока на френели. Для этого используются два дополнительных элемента — сферический отражатель и конденсорная линза.

Сферический отражатель устанавливается за лампой и отражает все лучи от лампы обратно. Строго говоря, он формирует зеркальное изображение лампы на самой лампе. Лампа при этом располагается в центре кривизны зеркала, т.е. на расстоянии от поверхности, равном радиусу кривизны сферы. Это расстояние, в свою очередь, равно удвоенному фокусному расстоянию сферического зеркала.

При использовании галогенной лампы, где свет излучается непрозрачной нитью, это зеркальное отражение нити частично затеняется самой нитью. При использовании металлогалогеновой лампы, в которой свет излучается электрической дугой, эффективность отражателя наиболее высока — лучи проходят от отражателя сквозь дугу, фактически удваивая эффективный световой поток.

Конденсорная линза — это выпукло-вогнутая линза, устанавливаемая между лампой и френелью. Ее форма позволяет захватить более широкий пучок света от лампы (другими словами, увеличить телесный угол светового пучка), увеличивая таким образом яркость. Длина системы при этом также уменьшается.

Все рассматриваемые выше схемы являются, так сказать, линейными, т.е. все компоненты лежат на одной оси. Это наиболее простой, но наименее компактный вариант. Чтобы создать более компактный аппарат, можно использовать зеркала. Причем необходимы зеркала с внешним отражающим слоем (поверхностным напылением), чтобы изображение не двоилось. Вот некоторые варианты использования зеркал: См.рис. 8

1.Борн М., Вольф Э. Основы оптики. М. Наука, 1979

2.Горелик Г.С. Колебания и волны. М. Физматлит, 1959,

3.Дитчберн Р. Физическая оптика. М. Наука, 1965

4.Ландсберг Г.С. Оптика. М. Наука, 1976

5.Калитиевский Н.И. Волновая оптика. М. Наука, 1971

6.Сивухин Д.В. Общий курс физики.т.4 М. Наука, 1980.

7.Савельев И.В. Курс общей физики. т.4 М. Наука, 1998.

8. Матвеев А.Н. Оптика. М. Высшая школа, 1985.

Источник: cyberpedia.su

3.3.6. Проекторы

Проекционные измерительные приборы (проекторы) позволяют проектировать на экран увеличенные контуры проверяемого изделия. Они изготавливаются с большим увеличением (до 200 ) и широко применяются в лабораториях и цехах для измерения и контроля элементов различных микромодульных изделий, деталей сложной формы и малых размеров. При этом отклонения размеров от допустимых определяются различными методами:

1) сравнением контура контролируемой детали, проектируемого в увеличенном масштабе на экране проектора образцовым контуром, изображенном на экране в том же масштабе;

2) сравнением контура изображения детали с двойным контуром (полем допуска), вычерченным по предельным размерам детали;

3) измерением отклонений с помощью микрометрических отсчетных устройств проектора.

Оптическая схема проектора изображена на рис. 14. Свет от источника 1, помещенного в фокусе конденсатора2, параллельным пучком следует к объективу 4. Между конденсатором и объективом располагается контролируемый объект 3. Из объектива свет поступает на экран 5, на котором наблюдается увеличенное действительное и обратное изображение контролируемого объекта.

При данном фокусном расстоянии увеличение предмета, определяемое отношением х1/х (см. рис. 14), ограничивается габаритами прибора и размерами экрана. Чем больше поле зрения, тем меньше увеличение проектора, и наоборот.

Рис. 14. Принципиальная оптическая схема проектора

Проекторы общего назначения предназначаются для непосредственных и сравнительных измерений в прямоугольных и полярных координатах линейных размеров (углов) разнообразных изделий сложного профиля. К этой группе относятся: большой проектор БП с увеличением 10 , 20 и 50 , диаметр экрана –600 мм, максимальный размер деталей, закрепляемых на столе, составляет по длине 330 мм, по диаметру 150 мм; часовые проекторы ЧП с увеличением 10 , 20 , 50 , 100 и 200 , размер экрана 560460 мм. Выпускаются также проекторы специализированного назначения (для массового контроля однотипных изделий).

3.3.7. Приборы и методы интерференционных измерений длины, оценки шероховатости поверхности и толщины неметаллических покрытий

На интерференции света основаны чувствительные и точные методы и средства линейных измерений [3, 4].

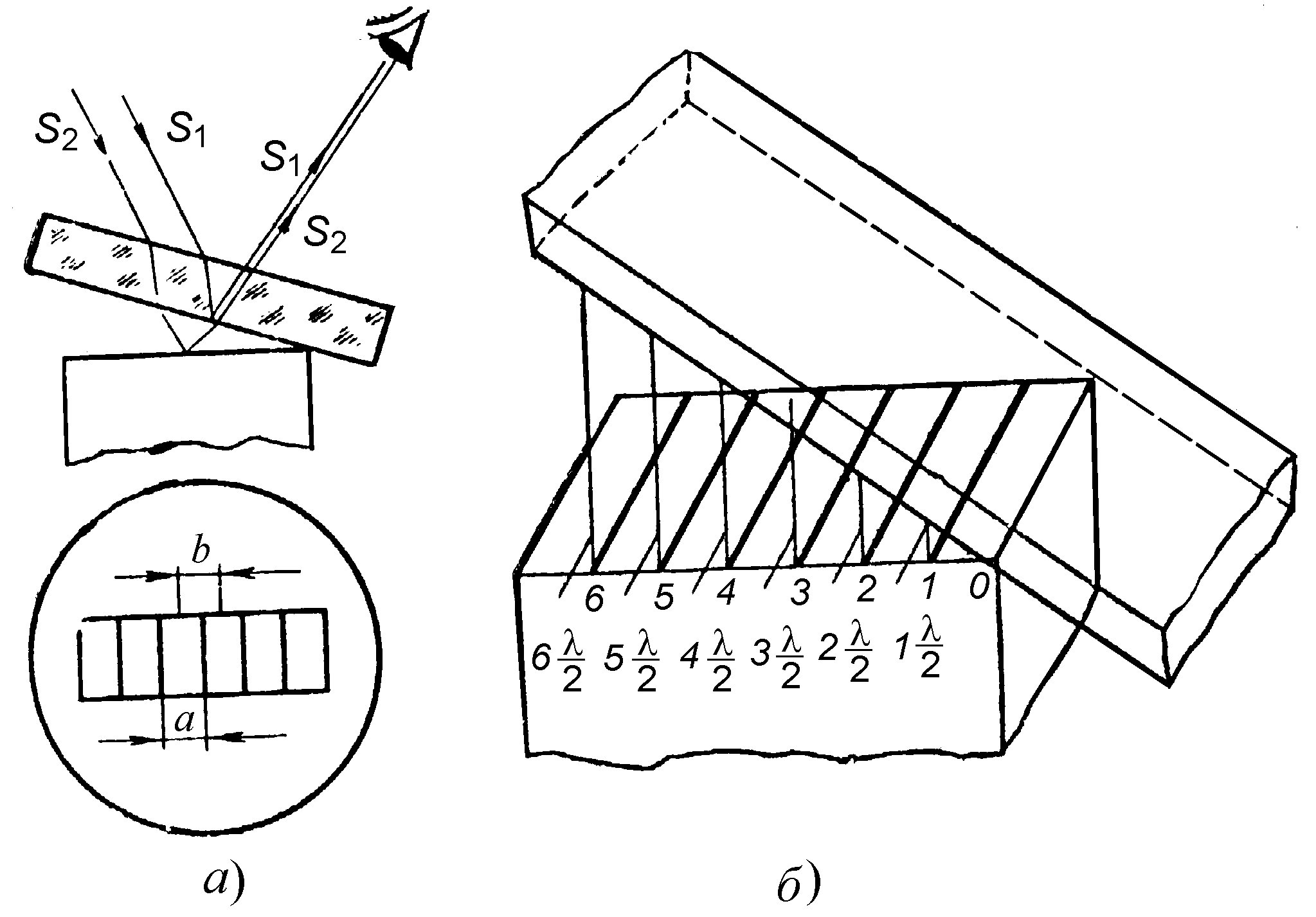

Как известно, в результате сложения когерентных световых лучей при определенных условиях возникают линии усиленного и ослабленного света – интерференционные полосы равной толщины и равного наклона. Полосы равной толщины наблюдаются при использовании прозрачных клинообразных пластин. В них интерференционные полосы располагаются параллельно ребру клина в местах одинаковой толщины, а переход от одной полосы к другой соответствует изменению оптической толщины пластины на половину длины световой волны /2. Полосы равного наклона наблюдаются в плоскопараллельных пластинах: появляются концентрические интерференционные кольца равного наклона. Поэтому при измерении линейных размеров и отклонений от плоскостности используется явление интерференции в плоскопараллельных и клинообразных стеклянных пластинках, в качестве меры при этом служит длина световой волны, а измерительными средствами являются либо непосредственно стеклянные пластинки, либо различные интерференционные приборы (интерферометры, микроскоп Линника и другие), в которых используются такие пластинки.

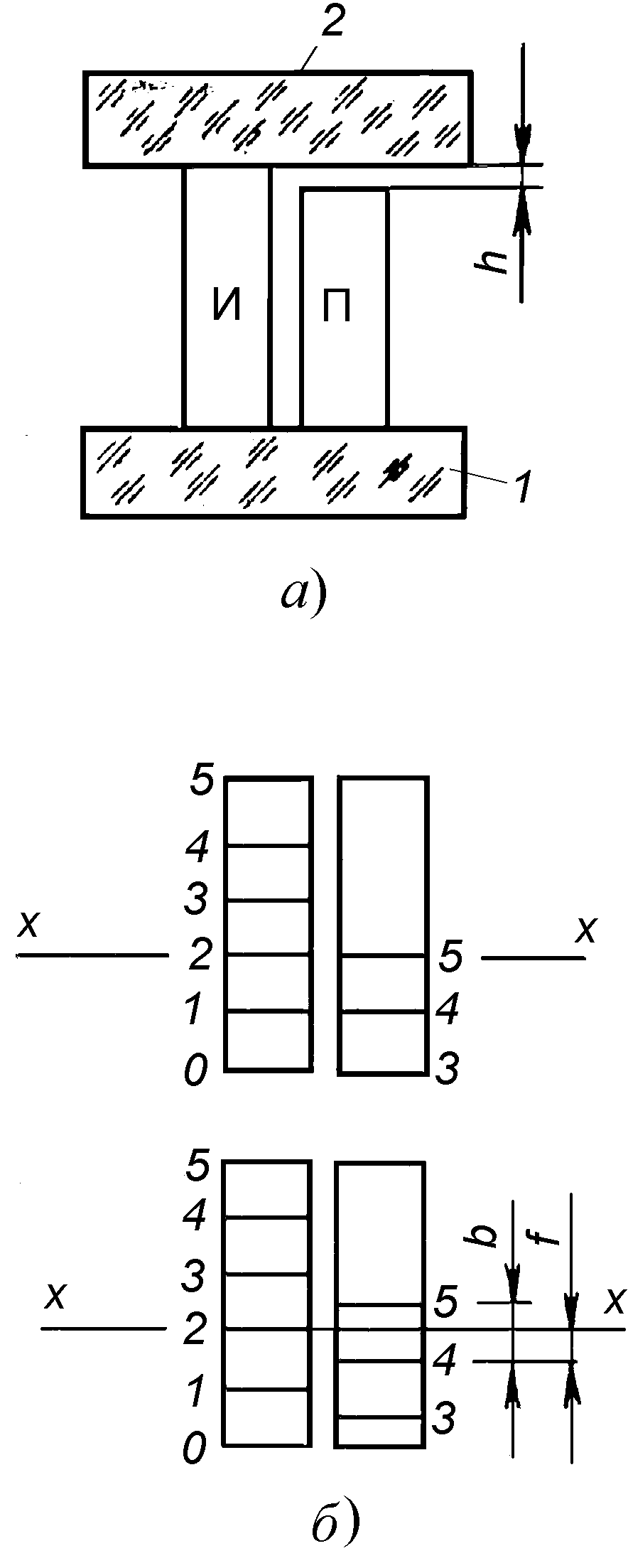

Непосредственное применение плоских стеклянных пластинок позволяет произвести проверку плоскостности шлифованных поверхностей изделий. Для этого к ребру поверхности под небольшим углом прикладывается стеклянная пластинка (рис. 15,а,б).

При постоянных углах наклона потока монохроматических световых лучей и воздушного клина часть лучей будет отражаться от поверхностей стеклянной пластинки, а часть от проверяемой поверхности. От высоты воздушного клина зависит разность хода лучейS1иS2.

Если она равна нулю или четному числу полуволн, то в соответствующих местах будут видны темные полосы; а нечетному – светлые полосы. Каждая полоса характеризует высоту воздушного клина в месте ее расположения. Расстояние между серединами двух соседних темных (светлых) полос в интерференционной картине называют шириной интерференционной полосы (обознач.в). На рис.

15,бпоказаны интерференционные полосы (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) и соответственно значения высот воздушного клина над ними (1/2; 2/2; 3/2; . ; 6/2). Четкие интерференционные картины получаются лишь при малых толщинах воздушных клиньев; при толщинах, больших 2 мкм, картина будет расплываться.

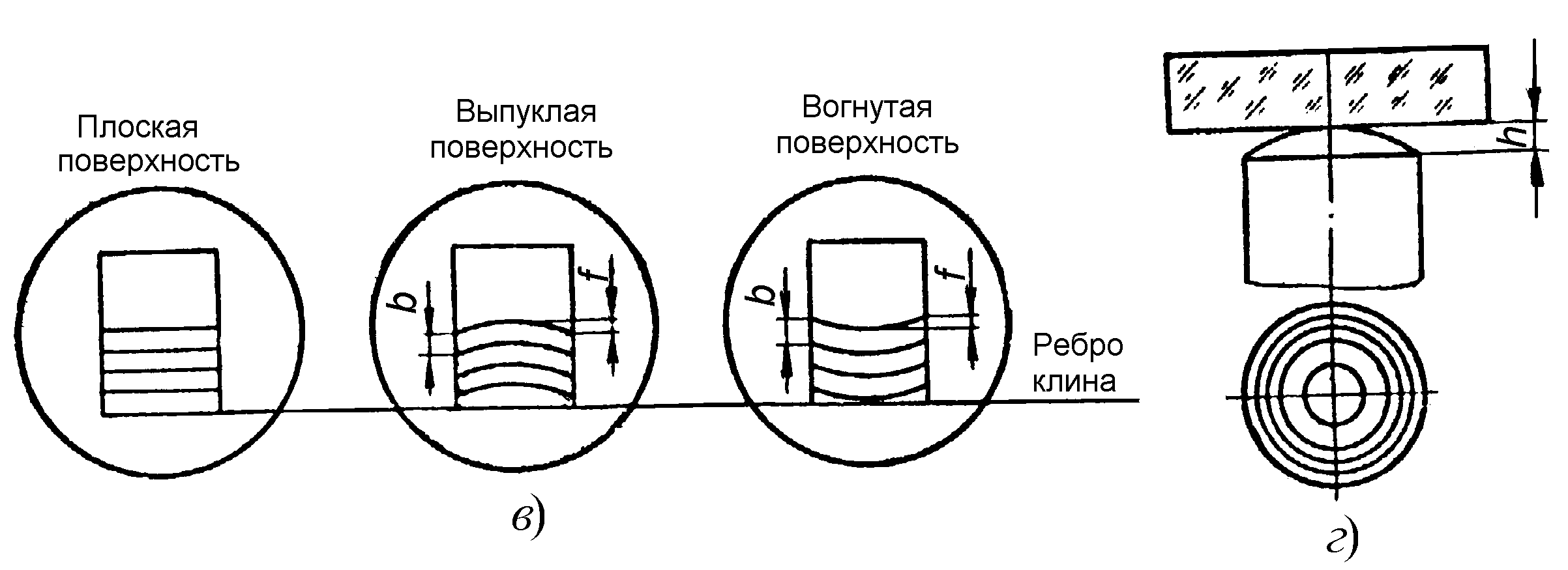

На плоской поверхности интерференционные полосы параллельны, а на поверхностях с кривизной (выпуклость, вогнутость) они имеют стрелу прогибаf(рис. 15,в). Отклонение от плоскостности исследуемой поверхности вмикрометрах определяется соотношением . Немонохроматический свет создает цветные полосы. В этом случае за ширину полосы принимают расстояние между серединами двух соседних полос одинакового цвета.

С помощью стеклянной пластинки, расположенной на отшлифованной правильной сферической поверхности (рис. 15,г), можно найти значениеhпо интерференционной картине в виде концентрических колец: h=п/2 (где п – число колец).

Рис. 15. Интерференционные измерения плоскости шлифованных поверхностей

При непосредственном применении стеклянных пластин можно производить сравнительные технические измерения длин, например, поверку размеров плоскопараллельных концевых мер. Исходная и поверяемая меры притираются рядом к стеклянной пластине 1(рис. 16,а). На свободные поверхности накладывают стекло2 и создают воздушный клин.

Разность высотh определяется по значениямвсмещенияf(рис. 16,б) и длины волны. В интерферометрах получение когерентных колебаний осуществляется разделением светового луча от источника света на несколько частей с помощью специальных оптических приспособлений, например, посеребренных полупрозрачных пластин. Лучи одновременно отражаются от них и проходят сквозь них, а после отражения от зеркал, вновь соединяясь, дают интерференционную картину. По принципу разделения световых лучей, участвующих затем в интерференции, интерферометры бываютдвухлучевыеимноголучевые.

16. Сравнительный интерференционный метод измерения длины

Источник: studfile.net