Конспект по физике для 9 класса «Оптические приборы». Устройство и принцип действия лупы, оптического микроскопа, оптического телескопа, линзы фотоаппарата.

Оптические приборы

Оптическими приборами называют устройства, предназначенные для получения изображений различных объектов. Существуют разнообразные оптические приборы, которые вооружают глаз. Одни из них позволяют различать удалённые предметы (бинокль, телескоп), другие — мелкие предметы (лупа, микроскоп). К оптическим приборам также относятся технические устройства, позволяющие получать изображения на экранах, светочувствительных пластинках, фотоплёнках и т. д., установленных в плоскости изображения. К подобным приборам относятся, например, фотоаппарат и проекционный аппарат.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ЛУПЫ

Рассмотрим простейший оптический прибор — лупу, представляющую собой собирающую линзу с малым фокусным расстоянием (около 10 см). С помощью лупы можно увеличить изображение от 2 до 25 раз. При работе лупу берут за ручку и приближают достаточно близко к глазу, а рассматриваемый предмет помещают на такое расстояние, при котором его изображение становится более чётким.

ФИЗИКА — Как работает фотоаппарат?

Лупа может быть использована в промышленности, так и в быту, в различных областях человеческой деятельности: биологии, медицине и т.д. Например, настольные лупы используют часовщики, ювелиры, исследователи и преподаватели, а также некоторые врачи.

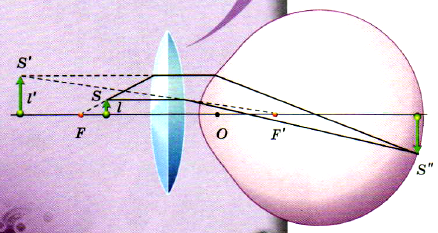

Как получается изображение предмета с помощью лупы? Расстояние от лупы до рассматриваемого предмета должно быть чуть меньше фокусного. Тогда изображение этого предмета является мнимым, прямым и увеличенным.

Изучим ход лучей при рассматривании небольшого предмета через лупу. Обозначим: F и F’ — фокусы линзы, точка О — оптический центр глаза. Мнимое изображение точки S предмета I, полученное после прохождения исходящих из неё лучей через лупу, обозначим через S’. Получившееся изображение обозначим через l’.

При этом лучи, исходящие из точки S, преломляются сначала в лупе, затем в преломляющих средах глаза и собираются в точке S» на сетчатке. В той же точке S» собрались бы лучи, если бы лупы не было, а сам источник находился бы в точке S’ и имел размер такой, как предмет l’.

Лучи, изображённые пунктиром, в действительности не существуют, так как мнимое изображение, полученное при их помощи, не испускает и не отражает световые лучи. Ощущение того, что мы видим предмет l’, возникает потому, что глаз автоматически восстанавливает ход попавших в него лучей, а лучи после преломления в лупе падают на глаз так, как если бы этот предмет был реальным предметом.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ОПТИЧЕСКОГО МИКРОСКОПА

Часто увеличение лупы оказывается недостаточным. Для получения большого увеличения малых объектов используют систему из двух или более линз. Такие системы линз применяются в приборах, называемых оптическими микроскопами.

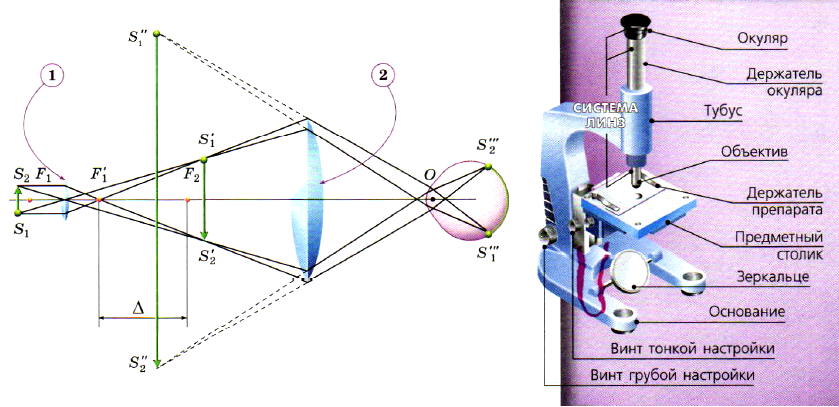

Оптическая система микроскопа состоит из двух частей: объектива (обращённого к объекту) и окуляра (обращённого к глазу). Небольшие линзы объектива приближают к образцу. Объектив даёт действительное, перевёрнутое, увеличенное изображение предмета. Это промежуточное изображение рассматривается глазом через окуляр, действие которого аналогично действию лупы.

Небольшой предмет S1S2 располагается перед объективом 1 микроскопа на расстоянии, немного большем фокусного расстояния объектива F1. После прохождения световых лучей через объектив получается его действительное изображение S1’S2’, которое находится между окуляром 2 и его передним фокусом F2. Это изображение рассматривается глазом через окуляр как через лупу, на сетчатке глаза образуется изображение S1«S2«, которое воспринимается глазом как исходящее от мнимого, увеличенного изображения S1”S2”.

Имя первого изобретателя микроскопа неизвестно. Считается, что в конце XVI в. в Нидерландах потомственные оптики Захарий и Ханс Янсены смонтировали две выпуклые линзы внутри одной трубки, т. е. фактически создали первый микроскоп. В 1609 г. Г. Галилей разработал составной микроскоп с выпуклой и вогнутой линзами. Считается, что первым, кто сумел привлечь к микроскопу внимание биологов, является Антони ван Левенгук (1632—1723). Его микроскопы представляли собой небольшие изделия с одной сильной линзой.

Увеличение микроскопа значительно больше увеличения, даваемого объективом или окуляром. Увеличение микроскопа равно произведению увеличения объектива и увеличения окуляра. Поэтому нередко применяют микроскопы с увеличением около 1000 раз и даже больше.

Микроскопы — незаменимое оптическое оборудование для таких областей человеческой деятельности, как медицина, биология, электроника и геология. С их помощью проводятся исследования, на результатах которых основываются научные открытия, определяется диагноз и разрабатываются новые лекарственные препараты.

ТЕЛЕСКОПЫ

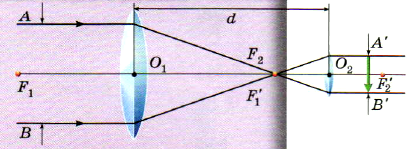

Телескопы, или зрительные трубы, предназначены для наблюдения удалённых объектов. Как и микроскоп, они состоят из двух линз — обращённой к предмету собирающей линзы с большим фокусным расстоянием (объектив) и линзы с малым фокусным расстоянием (окуляр), обращённой к наблюдателю.

В зрительных трубах объектив и окуляр располагаются так, что задний фокус объектива F,’ почти совпадает с передним фокусом окуляра F2. Объектив даёт действительное, уменьшенное, перевёрнутое изображение бесконечно удалённого предмета, которое рассматривается в окуляр, как в лупу. Объектив зрительной трубы должен быть всегда собирающей линзой. Окуляр может быть как собирающей, так и рассеивающей линзой. В зависимости от типа окуляра различают зрительную трубу Кеплера и зрительную трубу Галилея.

Современные телескопы представляют собой большие и сложные сооружения со множеством различных частей и механизмов. Большую роль в усовершенствовании телескопов сыграли успехи в производстве оптического стекла, возросшее искусство шлифовки и полировки оптических поверхностей, общее развитие техники, а также различные открытия учёных-оптиков. Была изобретена фотография, которая значительно расширила возможности астрономических исследований и внесла большие изменения в конструкцию телескопов.

ЗРИТЕЛЬНАЯ ТРУБА КЕПЛЕРА

Зрительную трубу с собирающим окуляром называют трубой Кеплера. Она предназначена для астрономических наблюдений. Труба Кеплера даёт действительные, увеличенные, перевёрнутые изображения удалённых предметов и поэтому неудобна для земных наблюдений.

ЗРИТЕЛЬНАЯ ТРУБА ГАЛИЛЕЯ

Зрительную трубу с рассеивающим окуляром называют трубой Галилея. Она даёт увеличенные, прямые изображения и предназначена для земных наблюдений.

ФОТОАППАРАТ

Линзы являются главной частью ещё одного прибора — фотоаппарата, который позволяет получать изображения различных объектов на светочувствительной фотоплёнке или пластинке (в цифровых фотоаппаратах). В процессе фотографирования (от греч. photys — свет и graphe — письмо) линза проецирует изображение объекта съёмки на поверхность, покрытую светочувствительным слоем. Это изображение должно быть уменьшенным и действительным, так как мнимое изображение не может воздействовать на светочувствительный состав. Такое изображение даёт собирающая линза, если предмет находится за двойным фокусом линзы.

С момента создания первого фотоаппарата основная схема его работы почти не изменилась. В настоящее время широкое распространение получили цифровые фотоаппараты. Они почти полностью заменили плёночные фотоаппараты, использовавшиеся повсеместно вплоть до 90-х гг. XX в.

Первый фотоснимок сделал в 1826 г. французский инженер Жозеф Нисефор Ньепс, открывший способ сохранения полученного изображения путём обработки попадающего на поверхность из стекла света асфальтовым лаком. В 1835 г. английский физик Уильям Тальбот, изучая возможности камеры Ньепса, смог добиться улучшения качества фотоизображений с помощью изобретённого им отпечатка фотографии — негатива. В 1889 г. в истории фотографии появляется имя Джорджа Истмана Кодака, который запатентовал первую фотоплёнку в виде рулона, а потом и фотокамеру «Кодак», сконструированную специально для фотоплёнки. В 1904 г. братья Люмьер начали выпускать пластины для цветного фото, которые стали основоположниками будущего цветной фотографии. В 1988 г. компания «Fujifilm» официально выпустила в продажу первый цифровой фотоаппарат.

Первые попытки получить движущееся изображение были предприняты во второй половине XIX в. Первые кинокамеры имели множество объективов и затворов для ускоренной съёмки. Полученные отпечатки помещались в просмотровое устройство, где они прокручивались, создавая иллюзию движения. Сегодня существует аппаратура, которую называют киносъёмочной и кинопроекционной. Современное кино снимают со скоростью 24 кадра в секунду. Эта скорость является достаточной для создания ощущения непрерывного движения.

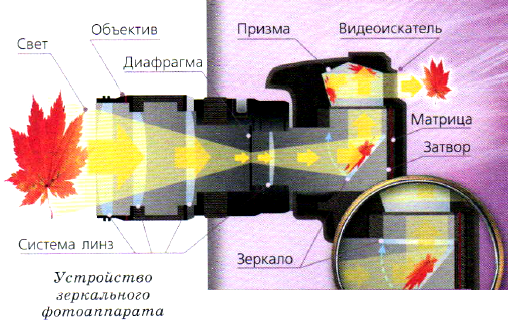

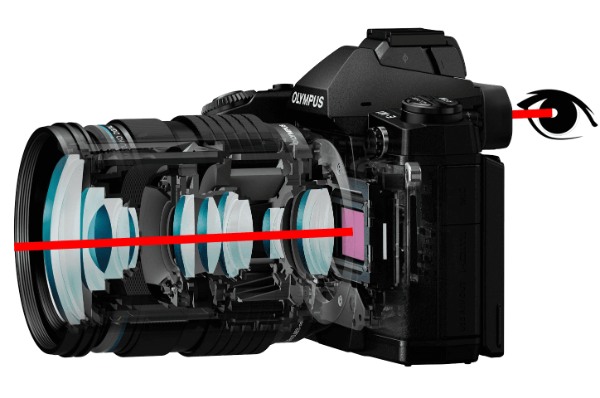

Основной частью фотоаппарата является объектив — линза или система линз. Он помещается в передней части светонепроницаемой камеры. Объектив можно плавно перемещать относительно плёнки для получения на ней чёткого изображения предмета. Во время фотографирования объектив открывают при помощи специального затвора, и изображение попадает на светочувствительную плёнку.

Корпус современного цифрового фотоаппарата — это светонепроницаемая коробка, внутри которой расположена чувствительная к свету матрица фотоаппарата. Кроме неё, в корпус вмонтирована вся управляющая электроника, глазок видоискателя и другие элементы. На корпусе установлен объектив, представляющий собой конструкцию с набором линз. Основным препятствием для света на пути к матрице является затвор — сложное техническое устройство, при срабатывании которого световой поток попадает на матрицу.

Вы смотрели Конспект по физике для 9 класса «Оптические приборы».

Источник: xn--9-8sb3ae5aa.xn--p1ai

Фотоаппарат. Проекционный аппарат

В современных оптических приборах применяются не тонкие линзы, а сложные многолинзовые системы, в которых удается приближенно устранить различные аберрации.

Формирование собирающей линзой действительного изображения предмета используется во многих оптических приборах, таких как фотоаппарат, проектор и т.д.

Фотоаппарат

Фотоаппарат представляет собой замкнутую светонепроницаемую камеру. Изображение фотографируемых предметов создается на фотопленке системой линз, которая называется объективом. Специальный затвор позволяет открывать объектив на время экспозиции.

рис. 1.1 Фотоаппарат

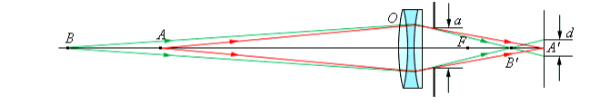

В плоскости фотопленки получаются резкими только изображения предметов, находящихся на определенном расстоянии. Наведение на резкость достигается перемещением объектива относительно пленки. Изображения точек, не лежащих в плоскости резкого наведения, получаются размытыми в виде кружков рассеяния.

Размер этих кружков может быть уменьшен путем диафрагмирования объектива, т.е. уменьшения относительного отверстия (рис. 1.1). Это приводит к увеличению глубины резкости.

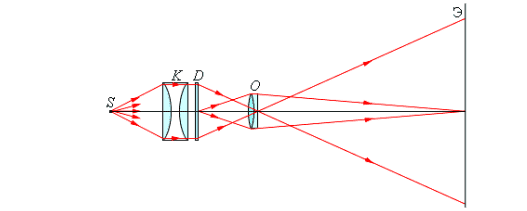

Проекционный аппарат

Проекционный аппарат предназначен для получения крупномасштабных изображений. Объектив проектора фокусирует изображение плоского предмета (диапозитив ) на удаленном экране (рис.1.2). Система линз , называемая конденсором, предназначена для того, чтобы сконцентрировать свет источника на диапозитиве. На экране создается действительное увеличенное перевернутое изображение.

Увеличение проекционного аппарата можно менять, приближая или удаляя экран с одновременным изменением расстояния между диапозитивом и объективом .

рис.1.2 Проекционный аппарат

Проекционный аппарат изнутри

Источник: znzn.ru

Проекционный аппарат

Проекционный аппарат представляет собой прибор, с помощью которого на экране получают действительное увеличенное изображение предметов. Проекционный аппарат, предназначенный для демонстрации прозрачных объектов (диапозитивов, рисунков на стекле, слайдов, фильмов) называется диаскопом (рис. 48,7). Проекционный аппарат, предназначенный для демонстрации непрозрачных объектов, называют эпископом или апипроектором (рис. 48.8).

Проекционный аппарат состоит из источника света S, конденсатора К, предназначенного для получения изображения источника

S на объективе О. Объектив О представляет собой систему линз, действующих как одна собирающая линза. Предмет D располагается вблизи фокальной плоскости объектива О. Размеры конденсатора подбираются так, чтобы весь предмет D был освещен равномерно. Этой же цели служит зеркало 3.

Фотоаппарат. Изображение И в фотоаппарате создается объективом О, который представляет собой собирающую систему линз (рис. 48.9). Изображение, как правило, получается действительным уменьшенным и перевернутым.

Фотоаппарат. Изображение И в фотоаппарате создается объективом О, который представляет собой собирающую систему линз (рис. 48.9). Изображение, как правило, получается действительным уменьшенным и перевернутым.

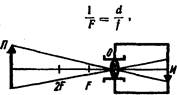

Предмет П располагается на расстоянии, превышающем удвоенное фокусное расстояние объектива Объектив О находится у передней стенки аппарата. Изображение И проецируется на фотопластинку (пленку), расположенную у задней его стенки. Наводкой на резкость (с помощью перемещения объектива) добиваются того, чтобы расстояние до предмета П соответствовало расстоянию до изображения И. Диаметр объектива d и его фокусное расстояние f определяют величину относительного отверстия

Рис 48 9 Рис. 48 10

которая пропорциональна освещенности фотопластинки. На оправах объективов фотоаппаратов указывают их фокусные расстояния / и относительное отверстие в виде числа F. Последнее записывается в форме дроби 1/F, где F = f/d, и показывает, во сколько раз фокусное расстояние больше диаметра объектива. Чем меньше число F, тем больше светосила объектива, равная (d/f) 2 . Для регулировки светового потока, поступающего в фотоаппарат, объектив снабжают диафрагмой, диаметр которой можно изменять Кроме того,

фотоаппараты снабжаются устройствами, позволяющими изменять время экспонирования (выдержку).

Отражение света от поверхностей линз уменьшает светосилу объектива и понижает контрастность изображения. Для уменьшения отражающей способности линз используют так называемое просветление оптики — нанесение на поверхность линзы тонкой прозрачной пленки из специального материала. Обычно толщина пленки подбирается из расчета минимального отражения зеленого света. Поэтому просветленная оптика имеет сине-красный оттенок.

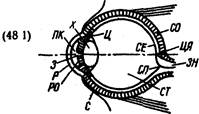

Глаз. Глаз является органом зрения. Он представляет собой сложную оптическую систему. Его устройство схематично показано на ряс. 48.10 Здесь С—склера (белковая оболочка глаза);

Р — прозрачная роговица, сквозь которую в глаз проникает свет;

РО — радужная оболочка с отверстием-зрачком 3; Х — хрусталик — эластичное, линзообразное тело; Ц — циллиарная мышца, изменяющая радиус кривизны поверхности хрусталика, его оптическую силу и фокусное расстояние; СТ — стекловидное тело — прозрачная студенистая жидкость, заполняющая полость глаза за хрусталиком;

СЕ — сетчатая оболочка (сетчатка) — полусфера, состоящая из светочувствительных клеток, имеющих форму колбочек и палочек; СО — сосудистая оболочка, состоящая из сложного сплетения кровеносных сосудов, питающих глаз; ПК — передняя камера, заполненная камерной влагой, СП — слепое пятно — место, где нет светочувствительных клеток и откуда выходит зрительный нерв ЗН; ЦЯ— центральная ямка, в которой сосредоточены колбочки. По своему устройству глаз как оптическая система имеет много общего с фотоаппаратом [48.2.2].

Роль объектива здесь играет хрусталик вместе со средой передней камеры. Способность глаза к аккомодации обеспечивает возможность получения на сетчатке резких изображений предметов, находящихся на различных расстояниях. Здоровый глаз в спокойном состоянии дает на сетчатке отчетливое изображение очень удаленных предметов (звезд). Наименьшее расстояние, на котором такой глаз может отчетливо видеть предметы, меняется с возрастом от 10 см (до 20 лет) до 22, см (около 40 лет) или до 30 см (в пожилом возрасте).

Минимальное расстояние, на котором глаз аккомодируется без утомления, для здорового глаза составляет 25 см. Задний фокус такого

|

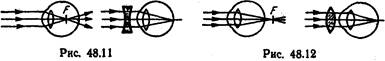

глаза в спокойном состоянии находится на сетчатке. Если фокус глаза в спокойном состоянии лежит внутри глаза перед сетчаткой, то глаз называют близоруким (рис. 48.11). Такой глаз плохо видит отдаленные предметы. Близорукость глаза исправляют с помощью рассеивающих линз. Если фокус глаза находится за сетчаткой, то такой глаз называют дальнозорким.

Он плохо видит близкие предметы. Ему приходится делать усилия даже для того, чтобы видеть очень удаленные объекты. Для исправления дальнозоркости глаза пользуются собирающими линзами (рис. 48.12).

Две близкие светящиеся точки глаз воспринимает раздельно, если они видны под углом зрения не менее Г. Углом зрения называется угол, под которым виден предмет. Если G — размер предмета, а — расстояние до него, то угол зрения 8 находится по формуле

|

Минимальный угол зрения 6, при котором глаз способен различать две точки предмета, определяет его разрешающую способность. Разрешающая способность глаза может быть увеличена с помощью оптических приборов: лупы, микроскопа и телескопа (бинокля). Глазу присущи все виды аберраций [48.1] обычных оптических систем, которые, однако, из-за его совершенства очень малы.

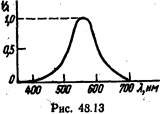

Глаз осуществляет цветное зрение. Согласно теории цветного зрения Юнга и Гельмгольца в глазу имеется только три типа светочувствительных приемников. На первый тип действует

только красный свет, на другой — зеленый, на третий — сине-голубой. Сложение этих трех спектрально чистых излучений в различных комбинациях с учетом их интенсивностей физиологически оказывается эквивалентным получению любого цветового ощущения. Чувствительность глаза к различным длинам волн разная. Область допустимого зрительного восприятия нормального глаза показана на рис. 48.13, где Vλ — относительная световая эффективность, определяющая, во сколько раз чувствительность глаза к излучению данной длины волны меньше, чем к излучению в максимуме.

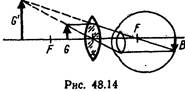

Лупа. Лупа является простейшим оптическим прибором, позволяющим увеличить разрешающую способность глаза [48.2.3]. Лупа представляет собой короткофокусную линзу. Она помещается перед глазом, как можно ближе к нему, а рассматриваемый предмет — на расстоянии немного меньшем фокусного расстояния линзы (рис. 48.14). Глаз видит через лупу предмет под углом φ:

|

|

где h — линейные размеры предмета,/— фокусное расстояние линзы. Невооруженный глаз видит предмет под углом φ0:

где D — расстояние наилучшего видения (D ж 25 см). Нормальное увеличение N линзы определяется формулой

Изображение В предмета на сетчатке глаза оказывается таким, как если бы рассматривался увеличенный предмет без лупы, а не действительный предмет G (рис. 48.14). Чем меньше фокусное расстояние, тем больше увеличение лупы. Лупы с увеличением больше N = 40 не применяются. Пользоваться лупами с очень малыми фокусными расстояниями (малыми диаметрами) практически невозможно.

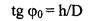

Микроскоп. Для получения значительных увеличении служит микроскоп. Он состоит из двух собирающих линзовых систем:

объектива с фокусным расстоянием f1, равным нескольким миллиметрам» и окуляра с фокусным расстоянием f2, равным нескольким сантиметрам. Предмет G помещается перед фокусом F1 объектива (рис. 48.15). За объективом за фокусом F2 окуляра на расстоянии большем 2f1 возникает действительное увеличенное (промежуточное) изображение В’. Окончательное изображение В, возникающее перед окуляром, является мнимым перевернутым и увеличенным. Общее увеличение микроскопа N складывается из увеличении объектива N1 ≈ l/f1 окуляра N2 = D/f2:

|

(48.4)

где l — оптическая длина тубуса микроскопа, т. е. расстояние. Между фокальными точками

fi ‘ и F2 (рис. 48.15), D ≈ W 25 см — расстояние наилучшего видения.

Наличие у микроскопа действительного промежуточного изображения В’ позволяет измерять

размеры предмета О. Для этого в фокальную плоскость окуляра помещают шкалу, нанесенную на Прозрачную пластинку. Кроме того, можно получить проекцию изображения

В’ на экран, сфотографировать и т. д.

Вследствие волновой природы света максимальное увеличение N микроскопа не может быть больше 2000

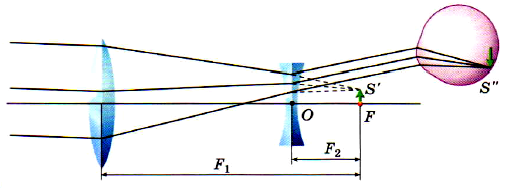

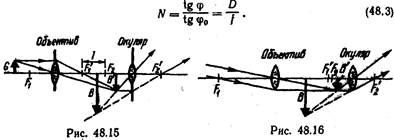

Телескопы и бинокли. Телескопы и бинокли предназначены для увеличения угла зрения [48.2.3] при наблюдении больших очень удаленных предметов. Простейшим телескопом является подзорная труба, она состоит из двух линзовых систем — объектива и окуляра. Подзорная труба с собирающим окуляром (рис.

48.16) называется трубой Kеплеpa (1611), Труба с рассеивающим окуляром (рис. 48.17) — трубой Галилея (1609). Предмет находится на очень большом расстоянии от объектива. В трубе Кеплера за фокусом Объектива возникает промежуточное изображение В’. Оно расположено на расстоянии от окуляра, меньшем его фокусного расстояния.

Перед окуляром возникает увеличенное мнимое и перевернутое окончательное изображение В. Увеличение, даваемое трубой Кеплера, равно

где f1 — фокусное расстояние объектива, f2 — фокусное расстояние окуляра Длина телескопа

|

В трубе Кеплера фокусы объектива F1 и окуляра F 2 практически совпадают. В этом случае при рассматривании удаленного предмета из окуляра выходят пучки параллельных лучей. Это позволяет наблюдать в телескоп нормальным глазом в спокойном состоянии (без аккомодации)

В трубе Галилея между объективом и окуляром не создается промежуточное изображение. Эта труба создает мнимое, увеличенное прямое изображение В. Ее увеличение определяется формулой (48.5). В этой трубе фокусы объектива F’1 и окуляра F2 , практически совпадают.

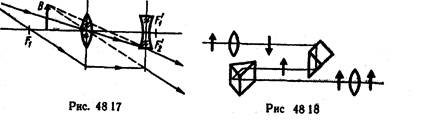

Труба Галилея дает несильное увеличение удаленного предмета. Поэтому ее используют в театральных биноклях. Так как труба Кеплера дает перевернутое изображение, то в биноклях, построенных на ее основе, применяется оборачивающая система из дополнительной линзы или системы призм с полным внутренним отражением (рис. 48.18).

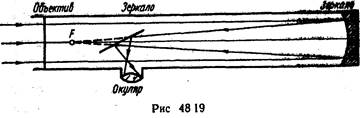

Наличие промежуточного изображения В’ в трубе Кеплера позволяет снабжать ее измерительной шкалой или фотопластинкой, помещенной в плоскость расположения Промежуточного изображения В’. Поэтому труба Кеплера находят применение в астрономии. Наряду с телескопами, построенными по типу подзорных труб— рефракторов, широкое применение получили зеркальные или отражательные телескопы — рефлекторы (рис. 48.19).

|

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru