Современная телевизионная система состоит из двух частей: передающей и приемной, соединенных линией связи (рис. 2.5). В зависимости от назначения системы объем и устройство технических средств могут быть различными, но они характеризуются общими для всех систем свойствами.

Объектив 1 преобразовывает световой поток, создавая оптическое изображение объекта на светочувствительной поверхности преобразователя свет-сигнал 2. Это устройство преобразует световую энергию в электрическую, используя, например, явление фотоэффекта. В современном телевидении в качестве преобразователей свет-сигнал применяются как передающие трубки электроннолучевого типа, например, видикон или его разновидности, так и твердотельные (интегральные) преобразователи на приборах с зарядовой связью. С помощью развертывающих устройств 3 формируются электрические сигналы пилообразной формы частоты строк и полей, которые подаются на отклоняющую систему, например, передающий ЭЛТ, которая обеспечивает процесс развертки телевизионного изображения. Оптико-электронный преобразователь формирует электрические импульсы, несущие информацию об изображении, которые называются яркостным сигналом (видеосигналом).

Видеокомпрессия в цифровом телевидении: Как устроено сжатие с потерями и откуда берутся искажения

Для синхронной и синфазной работы анализирующего и синтезирующих устройств, обеспечивающих идентичность положения развертывающих элементов в передающем и приемном устройствах, необходимо генерировать и передавать специальные сигналы синхронизации. Синхронность достигается при равенстве частоты разверток в анализирующем и синтезирующем устройствах, а синфазность — при точном начале их работы (равенстве фаз).

Рис. 2.5. Структурная схема телевизионной системы:

1 — объектив; 2 — преобразователь свет-сигнал; 3 — развертывающие устройства; 4 — синхрогенератор; 5 — видеоусилитель; 6 — передающее устройство; 7 — канал связи; 8 — приемное устройство; 9 — видеоусилитель; 10 — преобразователь сигнал-свет; 11 — селектор импульсов синхронизации; 12 — развертывающие устройства

Для выполнения этих условий в телевидении используется автономно-принудительная синхронизация. Сигналы синхронизации вырабатываются в синхрогенераторе 4 и представляют собой импульсы различной длительности и частоты. Одни импульсы синхронизации вырабатываются один раз в течение периода строчной развертки, другие — один раз в течение периода вертикальной развертки. Импульсы синхронизации поступают в развертывающие устройства 3, а также в видеоусилитель 5, где суммируются с сигналом яркости, после чего подаются в передающее устройство 6. Совокупность сигналов синхронизации, передаваемая совместно с сигналом яркости по каналу связи, которая затем поступает непосредственно в телевизионные приемники, называется синхросмесью.

В телевизионной системе развертывающие устройства на анализирующей и синтезирующей сторонах работают в автоколебательном режиме. Синхронность и синфазность их работы обеспечивается подачей на них сигналов синхронизации.

Структурная схема телевизионной системы

Синхрогенератор вырабатывает также сигналы гашения обратных ходов (гасящие импульсы) развертывающих элементов (электронных лучей) в передающих и воспроизводящих устройствах, обеспечивающие их запирание на время обратных ходов. На площадках гасящих импульсов располагаются синхронизирующие импульсы. Результирующий сигнал, состоящий из сигнала яркости (видеосигнала), гасящих импульсов и сигнала синхронизации, называется полным телевизионным сигналом.

В передающем устройстве 6 производится модуляция несущей полным телевизионным сигналом, после чего модулированный сигнал поступает в канал связи 7. На практике условиям неискаженной передачи телевизионных сигналов удовлетворяют радиоканал в диапазонах метровых и дециметровых волн, кабельная (коаксиальная или волоконно-оптическая), радиорелейная и спутниковая линии связи. В последнее время для организации телевизионного вещания стали использоваться сети сотовых операторов и сеть Интернет. В процессе передачи по каналу связи сигнал может подвергаться различным преобразованиям, но на выходе должен восстанавливаться полный телевизионный сигнал.

В приемном устройстве 8 происходит усиление принятого телевизионного сигнала как по высокой (радио), так и промежуточной частотам, а также его детектирование. После детектирования полный телевизионный сигнал поступает на видеоусилитель 9, где происходит усиление сигнала до необходимой величины для управления преобразователем сигнал-свет, например, кинескопом, 10, и на селектор импульсов синхронизации 11. В этом устройстве осуществляется выделение из полного телевизионного сигнала импульсов синзхронизации, которые управляют развертывающими устройствами 12, обеспечивая синхронность и синфазность движения развертывающих элементов анализирующего и синтезирующего устройств.

Источник: cyberpedia.su

ТЕПЛОВЫЕ МЕТОДЫ И ПРИБОРЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ» курс лекций — презентация

Первый слайд презентации: ТЕПЛОВЫЕ МЕТОДЫ И ПРИБОРЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ» курс лекций

Изображение слайда

Слайд 2

Изображение слайда

Слайд 3: Применение тепловых методов контроля в энергетике

Изображение слайда

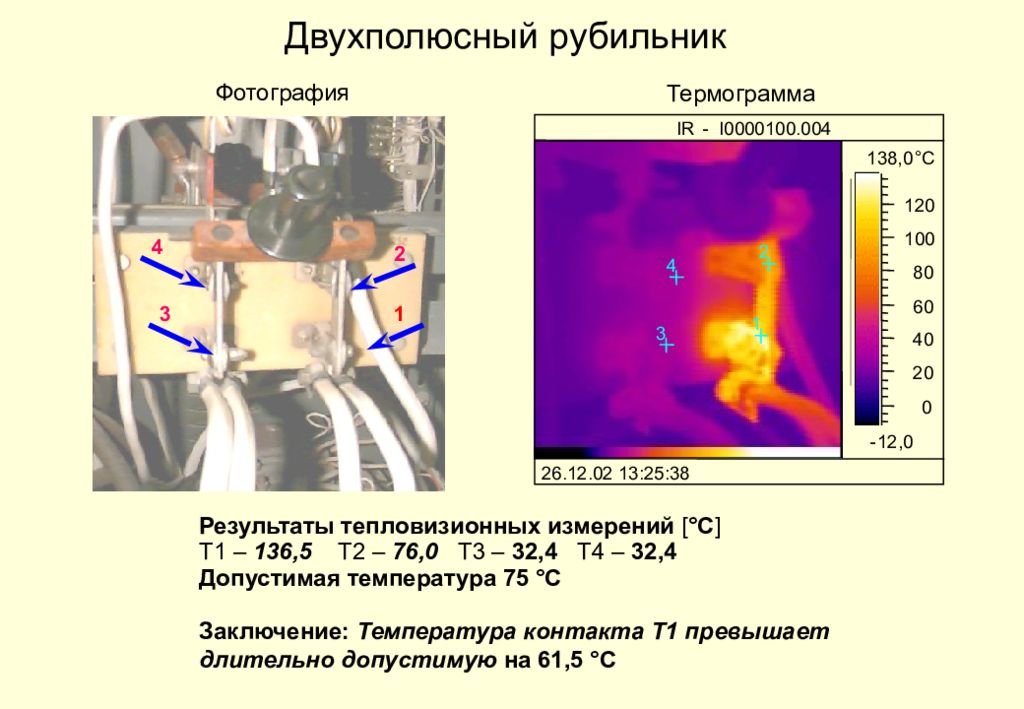

Слайд 4: Двухполюсный рубильник

1 2 3 4 IR — I0000100.004 26.12.02 13:25:38 — 12,0 138,0 °C 0 20 40 60 80 100 120 Термограмма Фотография 1 2 3 4 Результаты тепловизионных измерений [ °C ] Т1 – 136,5 Т2 – 76,0 Т3 – 32,4 Т4 – 32,4 Допустимая температура 75 °C Заключение: Температура контакта Т 1 превышает длительно допустимую на 61,5 °C

Изображение слайда

Слайд 5: Тепловизионные измерения кожух выключателя нагрузки

Изображение слайда

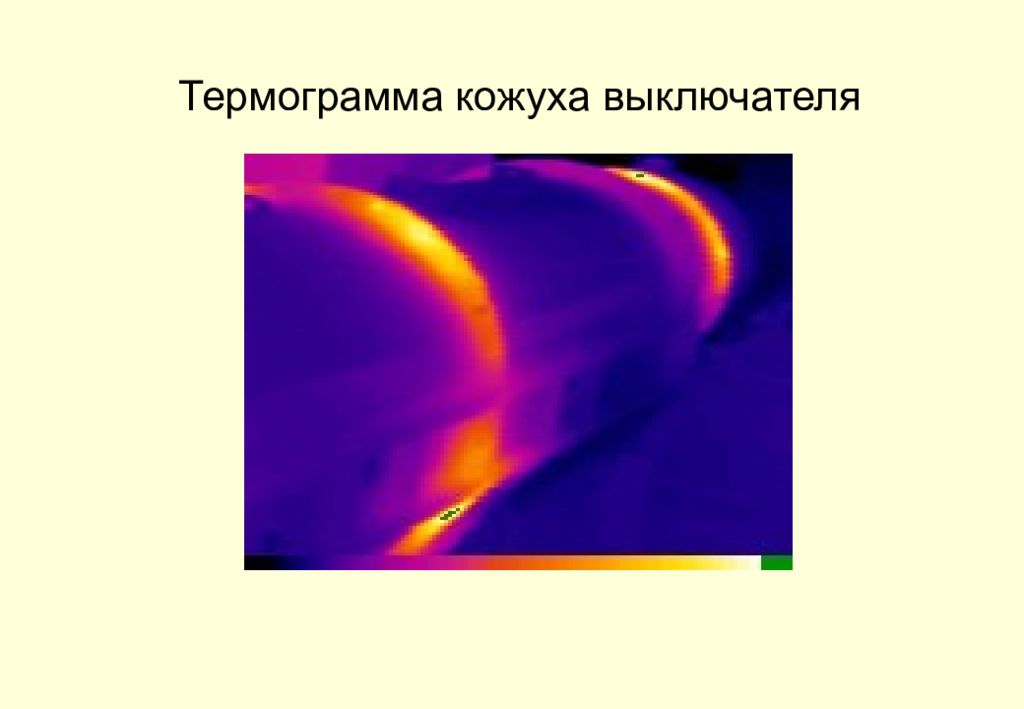

Слайд 6: Термограмма кожуха выключателя

Изображение слайда

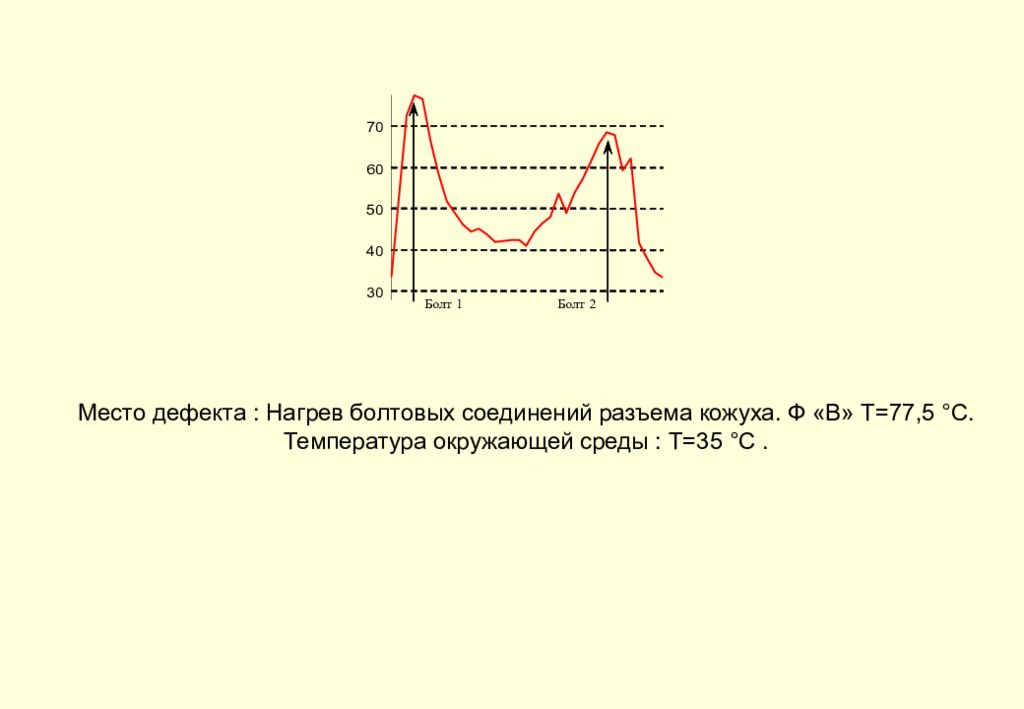

Слайд 7

Место дефекта : Нагрев болтовых соединений разъема кожуха. Ф «В» Т=77,5 °С. Температура окружающей среды : Т=35 °С.

Изображение слайда

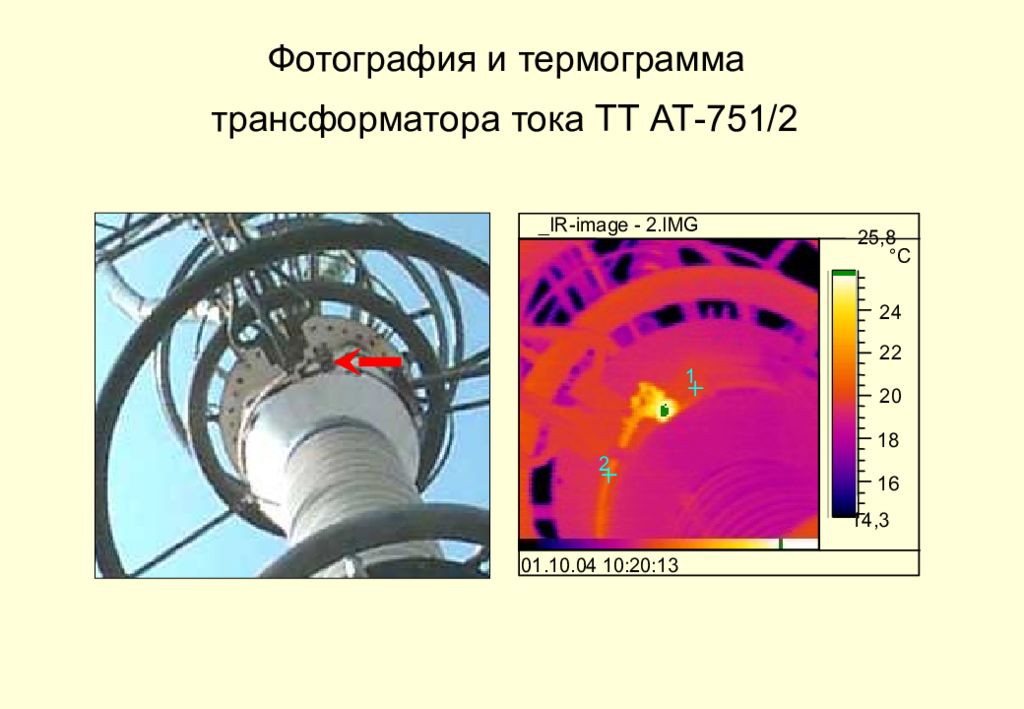

Слайд 8: Фотография и термограмма трансформатора тока ТТ АТ-751/2

Изображение слайда

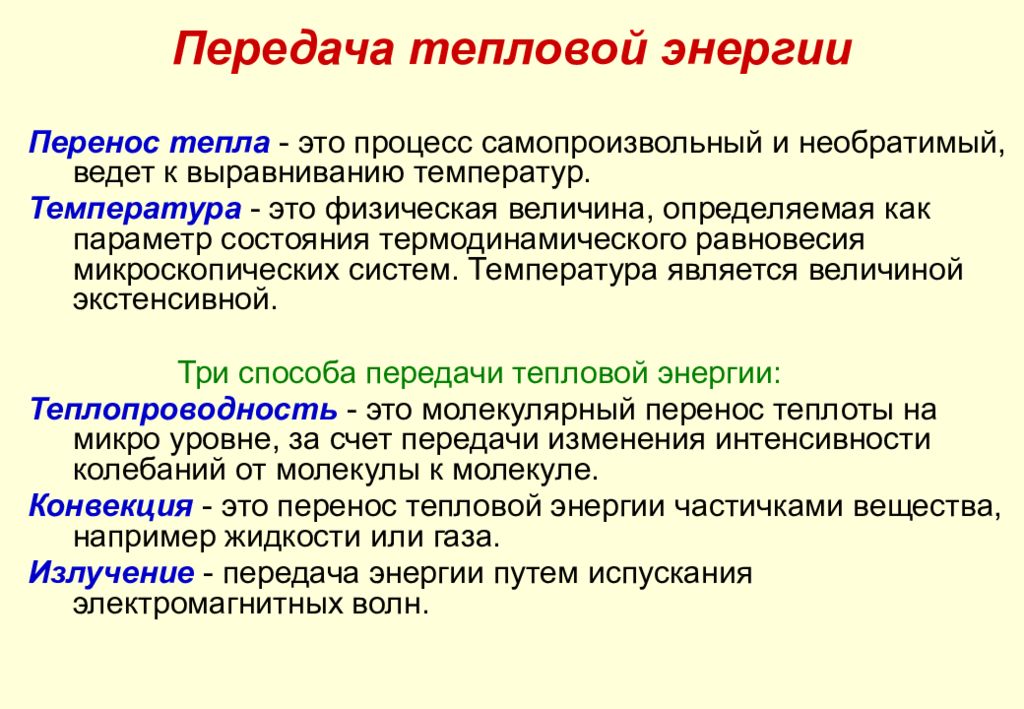

Слайд 9: Передача тепловой энергии

Перенос тепла — это процесс самопроизвольный и необратимый, ведет к выравниванию температур. Температура — это физическая величина, определяемая как параметр состояния термодинамического равновесия микроскопических систем. Температура является величиной экстенсивной.

Три способа передачи тепловой энергии: Теплопроводность — это молекулярный перенос теплоты на микро уровне, за счет передачи изменения интенсивности колебаний от молекулы к молекуле. Конвекция — это перенос тепловой энергии частичками вещества, например жидкости или газа. Излучение — передача энергии путем испускания электромагнитных волн.

Изображение слайда

Слайд 10: Методы контроля

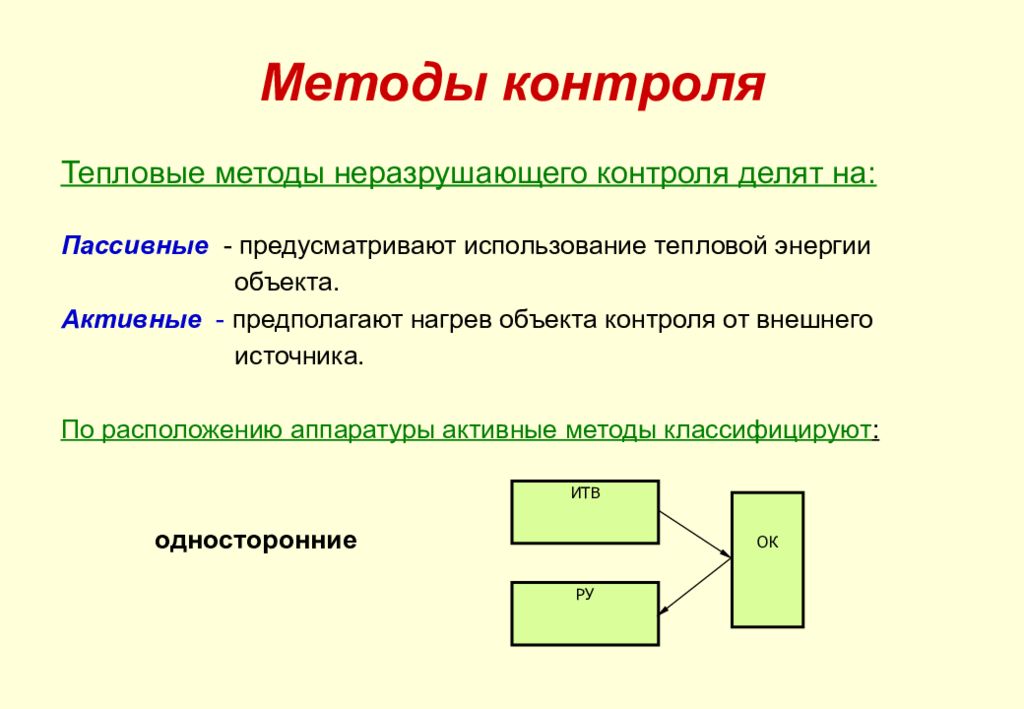

Тепловые методы неразрушающего контроля делят на: Пассивные — предусматривают использование тепловой энергии объекта. Активные — предполагают нагрев объекта контроля от внешнего источника. По расположению аппаратуры активные методы классифицируют : односторонние ИТВ РУ ОК

Изображение слайда

Слайд 11: Активные методы

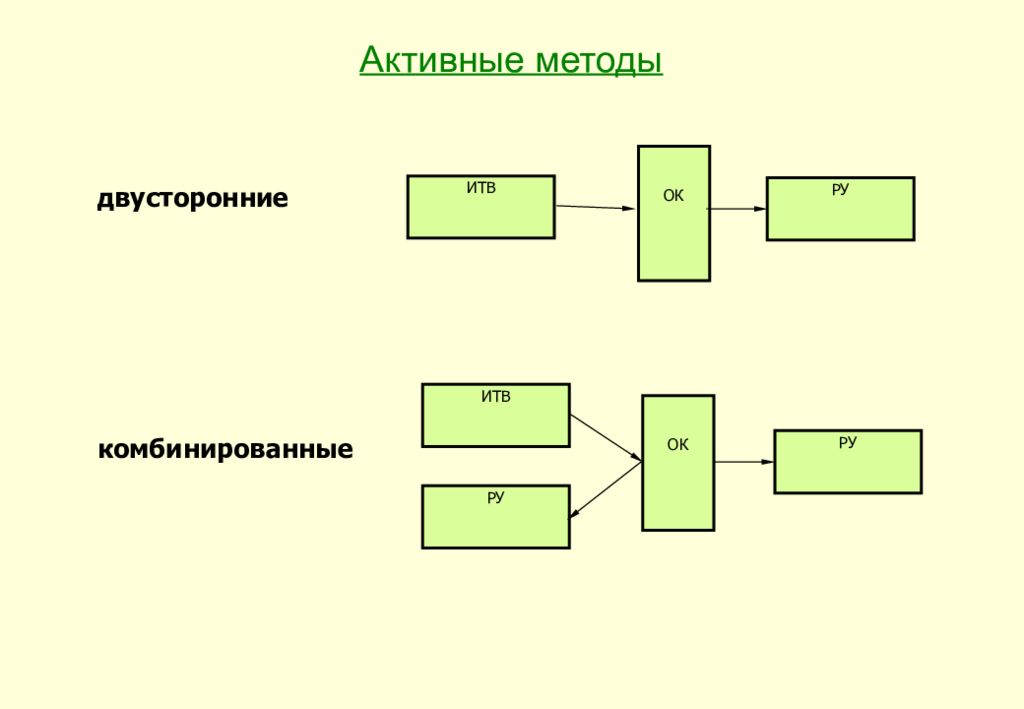

ИТВ ОК РУ ИТВ РУ ОК РУ двусторонние комбинированные

Изображение слайда

Слайд 12: Основные законы теплопередачи

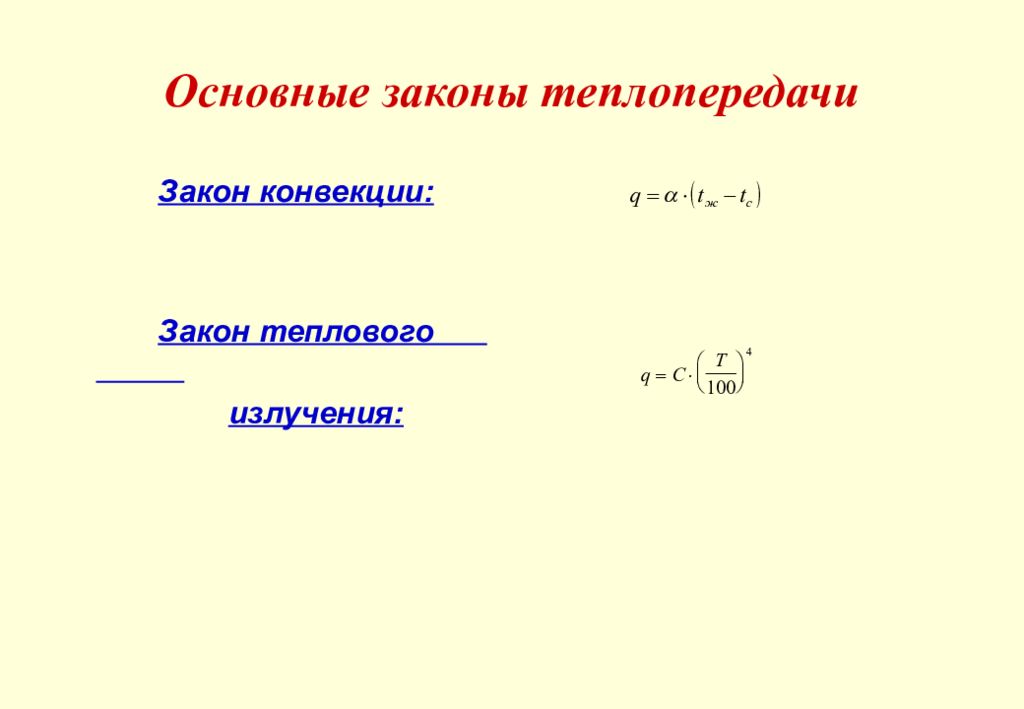

Закон конвекции: Закон теплового излучения:

Изображение слайда

Слайд 13: Основные законы теплопередачи

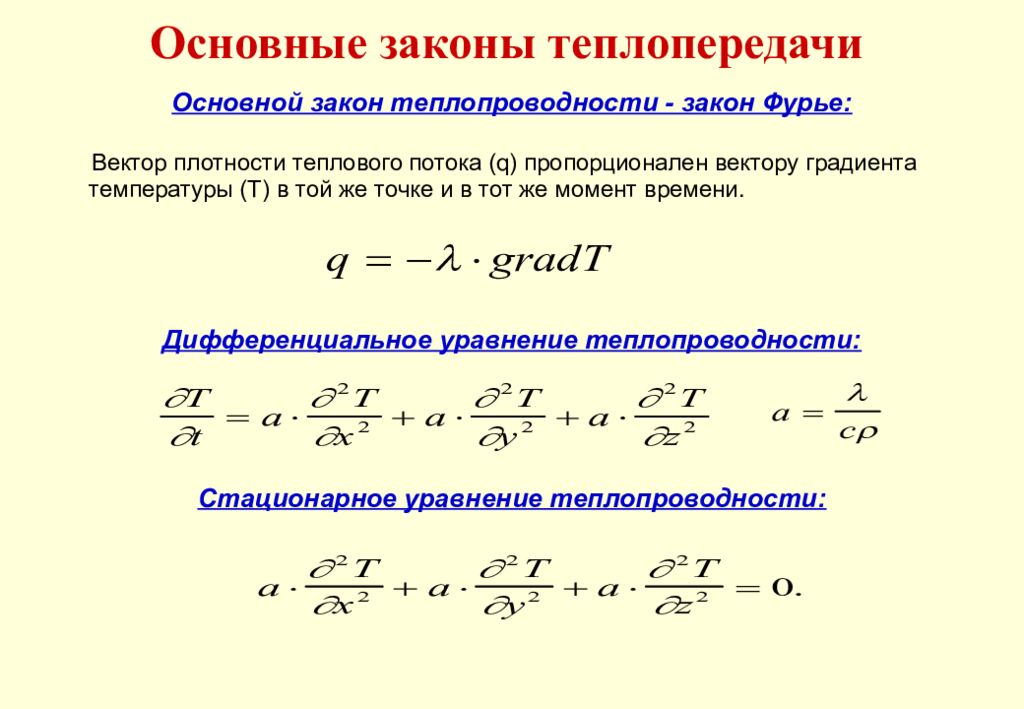

Основной закон теплопроводности — закон Фурье: Вектор плотности теплового потока ( q ) пропорционален вектору градиента температур ы (Т) в той же точке и в тот же момент времени. Дифференциальное уравнение теплопроводности: Стационарное уравнение теплопроводности:

Изображение слайда

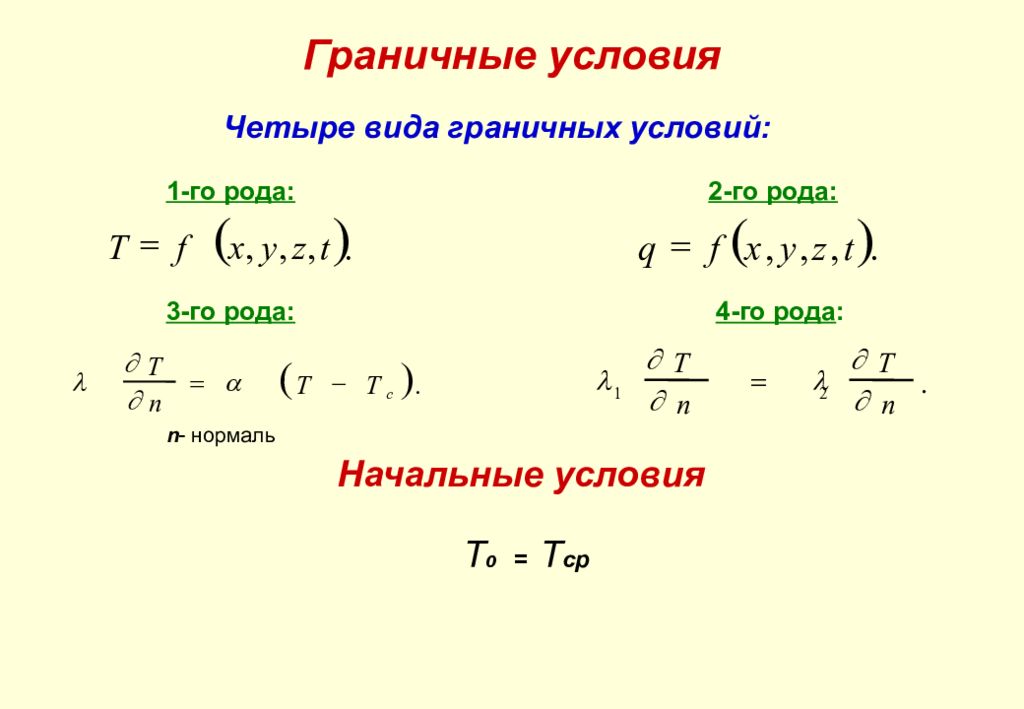

Слайд 14: Граничные условия

Четыре вида граничных условий: 1-го рода: 2-го рода: 3-го рода: 4-го рода : n — нормаль Начальные условия Т 0 = Т ср l ¶ ¶ l ¶ ¶ 1 2 = T n T n . ( ) T f x y z t = , , , . ( ) q f x y z t = , , , . ( ) l ¶ ¶ a = — T n T T c .

Изображение слайда

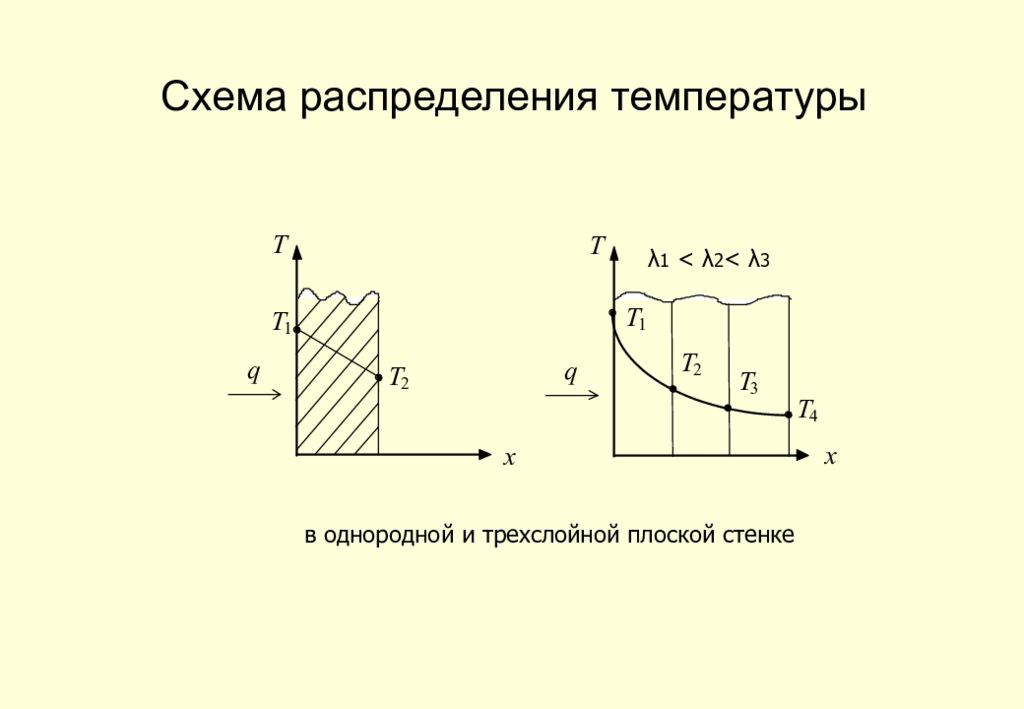

Слайд 15: Схема распределения температуры

в однородной и трехслойной плоской стенке λ 1 < λ 2 < λ 3

Изображение слайда

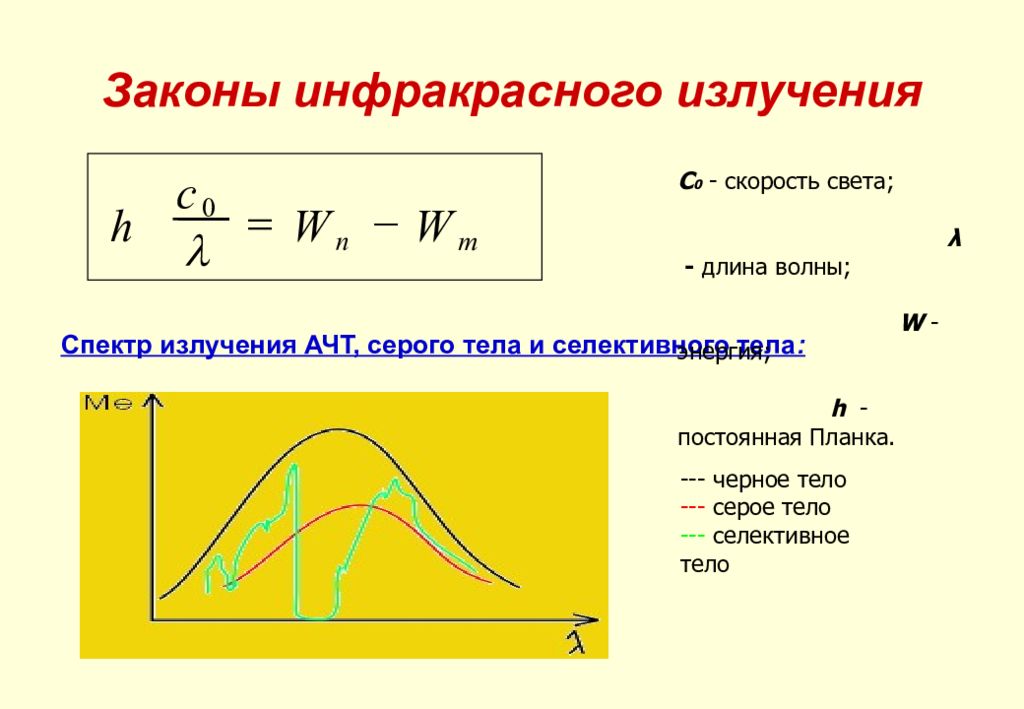

Слайд 16: Законы инфракрасного излучения

Спектр излучения АЧТ, серого тела и селективного тела : h c W W n m = — 0 l C 0 — скорость света; λ — длина волны; W — энергия; h — постоянная Планка. — черное тело — серое тело — селективное тело

Изображение слайда

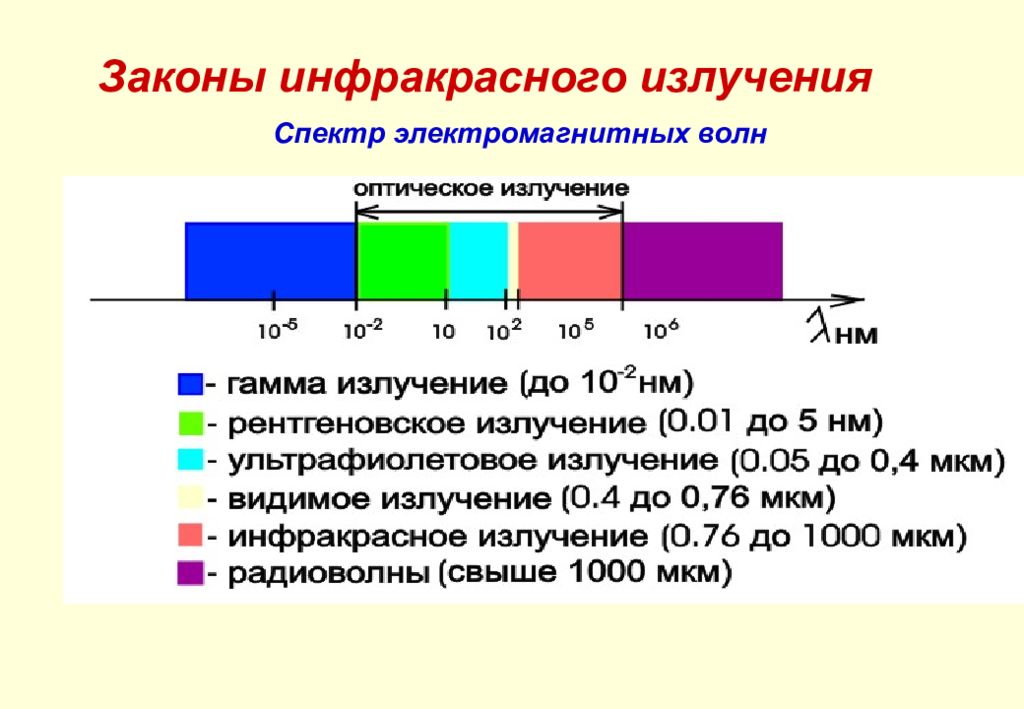

Слайд 17: Спектр электромагнитных волн

Законы инфракрасного излучения

Изображение слайда

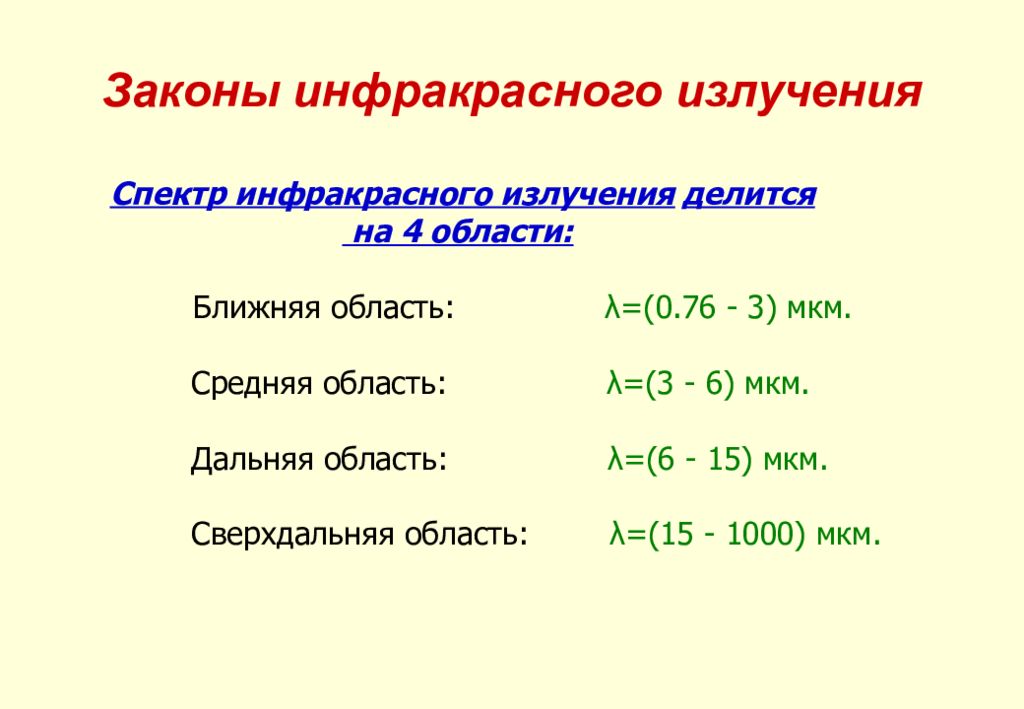

Слайд 18: Законы инфракрасного излучения

Спектр инфракрасного излучения делится на 4 области: Ближняя область: λ=(0.76 — 3) мкм. Средняя область: λ=(3 — 6) мкм. Дальняя область: λ=(6 — 15) мкм. Сверхдальняя область: λ=(15 — 1000) мкм.

Изображение слайда

Слайд 19: Закон Планка

0 3 6 9 12 15 λ [мкм] Mel 1 0,8 0,6 0,4 0,2 900K 700K 400K

Изображение слайда

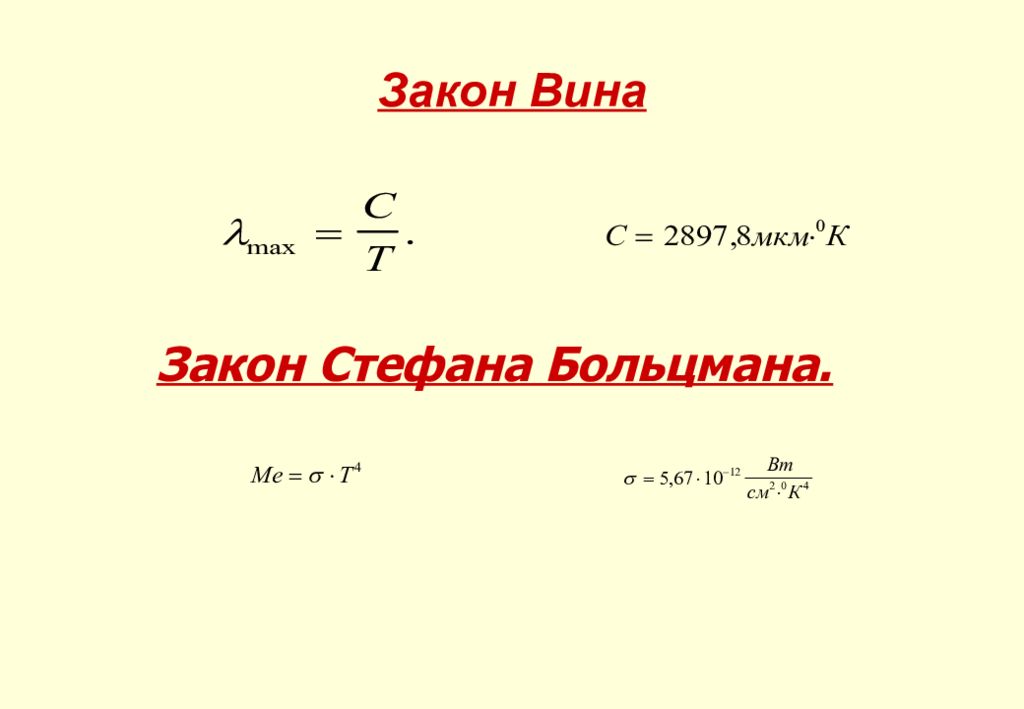

Слайд 20: Закон Вина

Закон Стефана Больцмана.

Изображение слайда

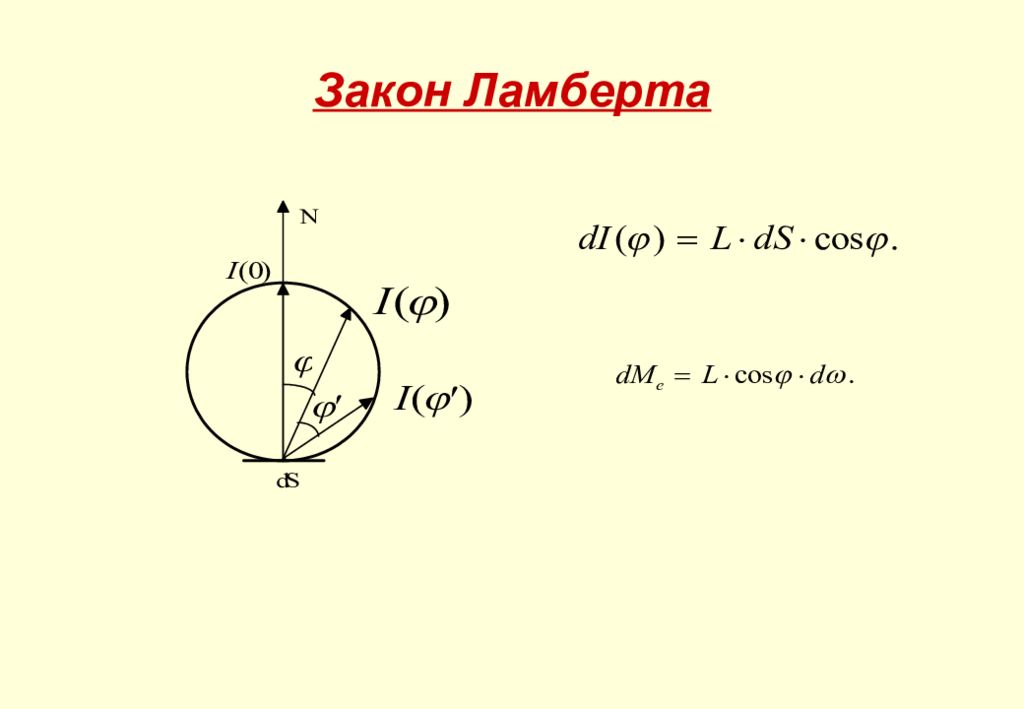

Слайд 21: Закон Ламберта

Изображение слайда

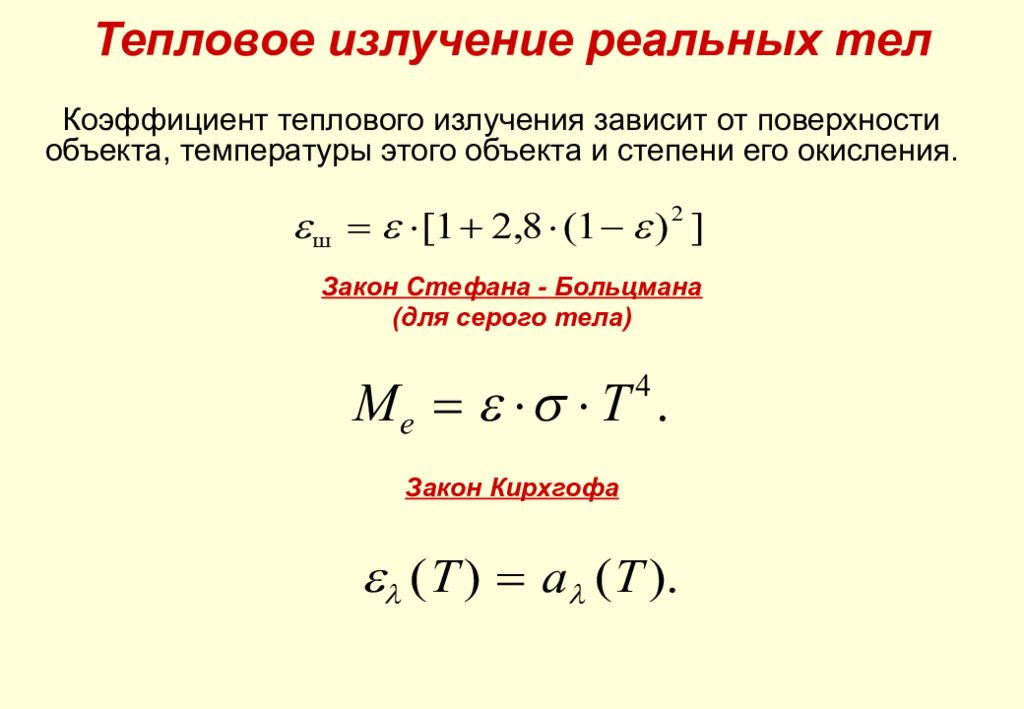

Слайд 22: Тепловое излучение реальных тел

Коэффициент теплового излучения зависит от поверхности объекта, температуры этого объекта и степени его окисления. Закон Стефана — Больцмана (для серого тела) Закон Кирхгофа

Изображение слайда

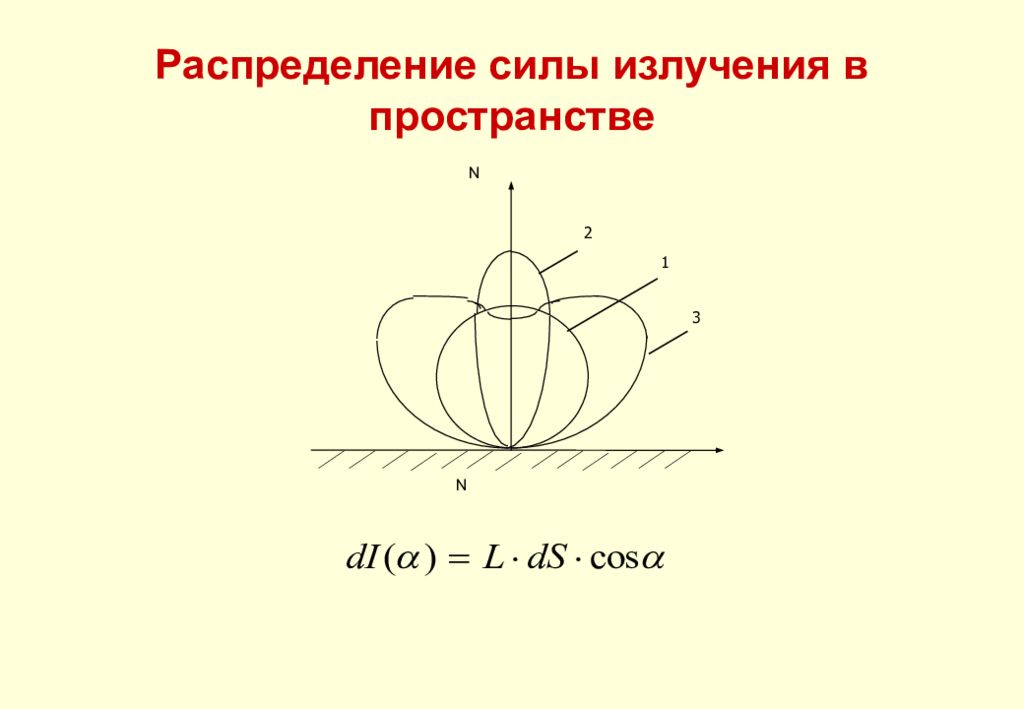

Слайд 23: Распределение силы излучения в пространстве

Изображение слайда

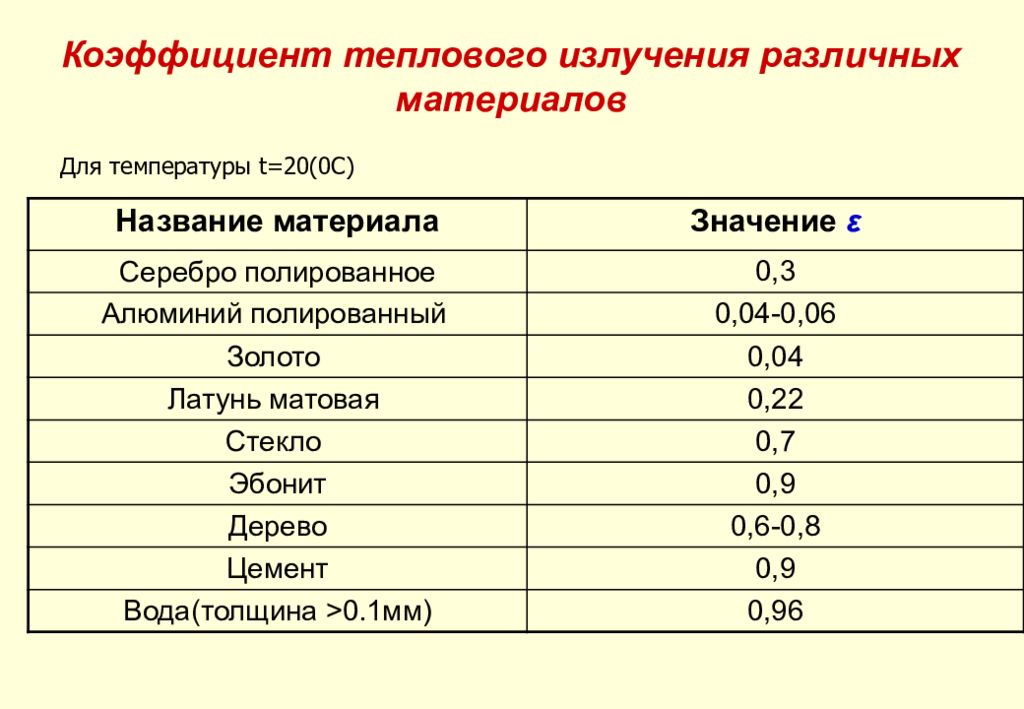

Слайд 24: Коэффициент теплового излучения различных материалов

Название материала Значение ε Серебро полированное 0,3 Алюминий полированный 0,04-0,06 Золото 0,04 Латунь матовая 0,22 Стекло 0,7 Эбонит 0,9 Дерево 0,6-0,8 Цемент 0,9 Вода(толщина >0.1 мм) 0,96 Для температуры t=20(0C)

Изображение слайда

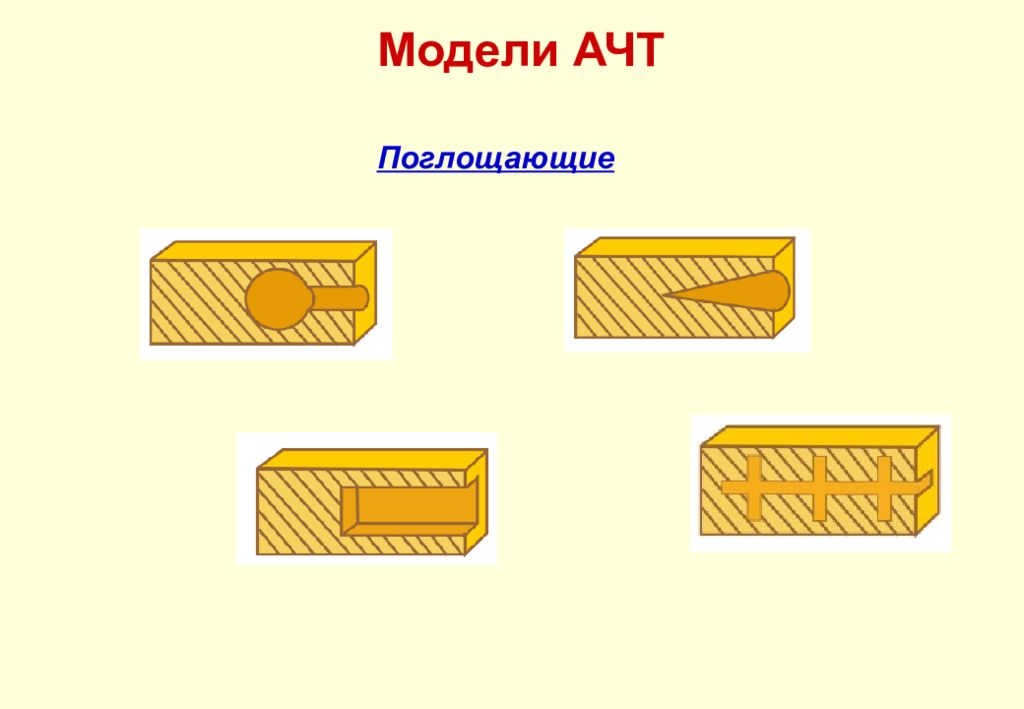

Слайд 25: Модели АЧТ

Изображение слайда

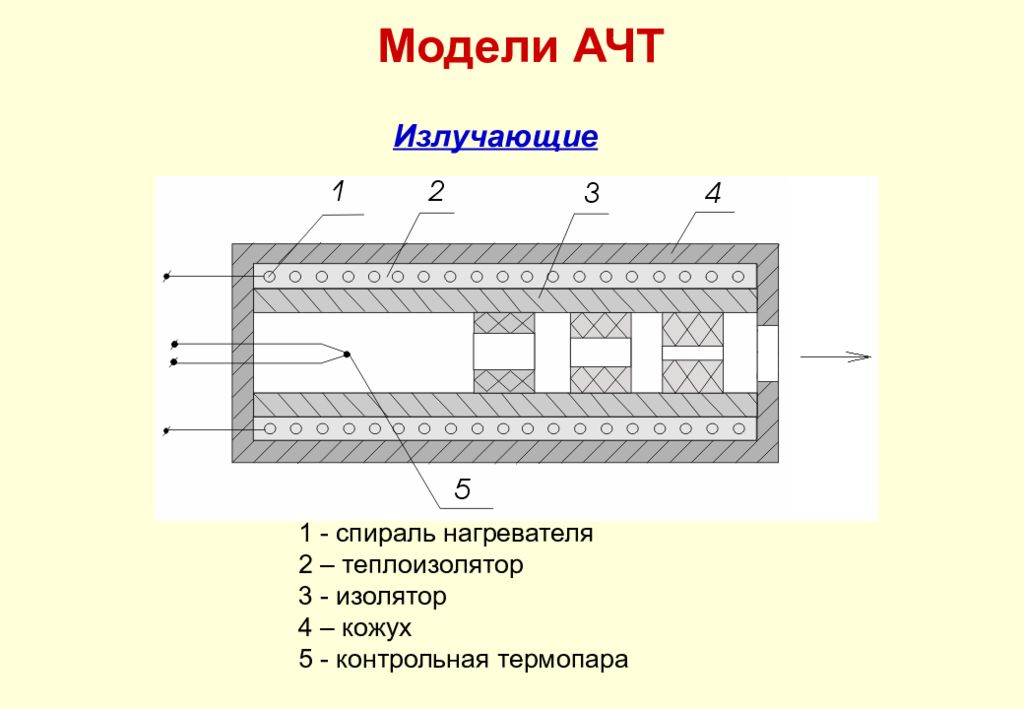

Слайд 26: Модели АЧТ

Излучающие 1 — спираль нагревателя 2 – теплоизолятор 3 — изолятор 4 – кожух 5 — контрольная термопара

Изображение слайда

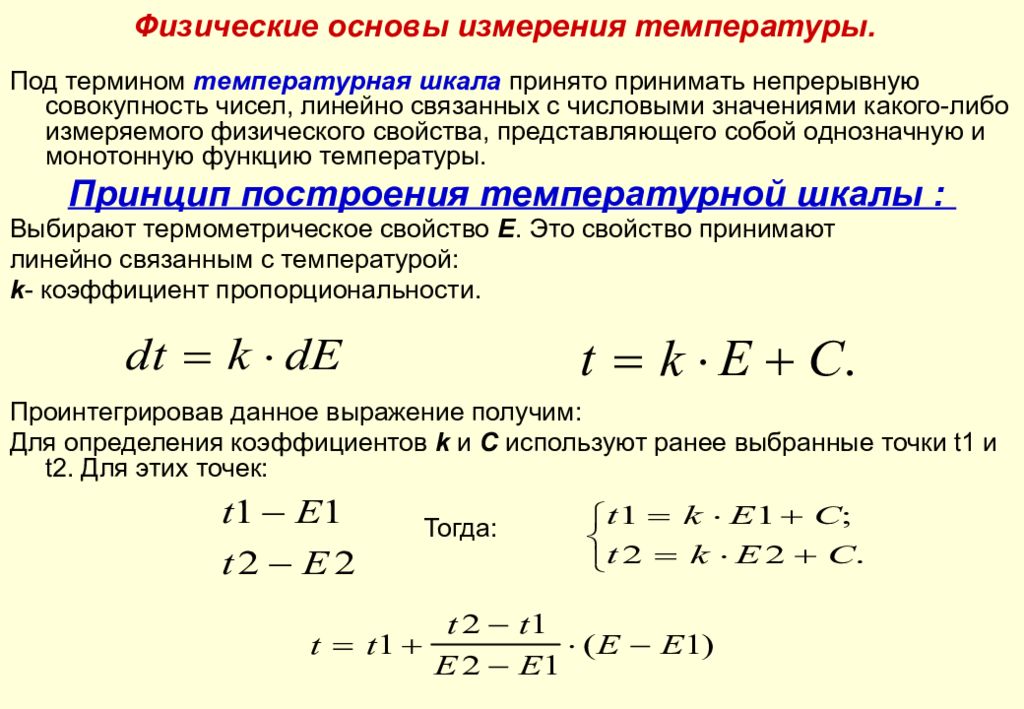

Слайд 27: Физические основы измерения температуры

Под термином температурная шкала принято принимать непрерывную совокупность чисел, линейно связанных с числовыми значениями какого-либо измеряемого физического свойства, представляющего собой однозначную и монотонную функцию температуры. Принцип построения температурной шкалы : Выбирают термометрическое свойство E. Это свойство принимают линейно связанным с температурой: k — коэффициент пропорциональности. Проинтегрировав данное выражение получим: Для определения коэффициентов k и C используют ранее выбранные точки t 1 и t 2. Для этих точек: Тогда:

Изображение слайда

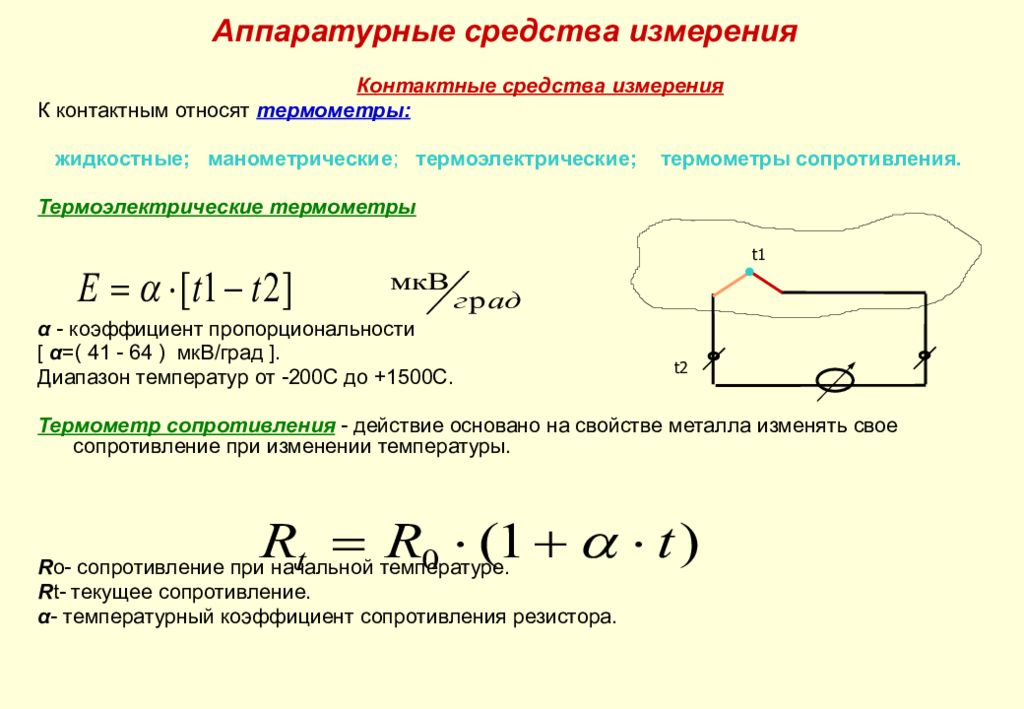

Слайд 28: Аппаратурные средства измерения

Контактные средства измерения К контактным относят термометры: жидкостные; манометрические ; термоэлектрические; термометры сопротивления. Термоэлектрические термометры α — коэффициент пропорциональности [ α =( 41 — 64 ) мкВ / град ]. Диапазон температур от -200С до +1500С. Термометр сопротивления — действие основано на свойстве металла изменять свое сопротивление при изменении температуры. R o — сопротивление при начальной температуре. R t — текущее сопротивление. α — температурный коэффициент сопротивления резистора. t1 t2

Изображение слайда

Слайд 29: Бесконтактные средства измерения

Бесконтактные средства измерения основаны на регистрации теплового излучения. Наиболее широко применяются тепловизоры, радиометры и пирометры, основным компонентом которых является приемник излучения. Приемники излучения классифицируются как охлаждаемые и неохлаждаемые. Они делятся на приемники ближнего, среднего, дальнего и сверхдальнего инфракрасного диапазона

Изображение слайда

Слайд 30: Классификация приёмников излучения (ПИ)

Изображение слайда

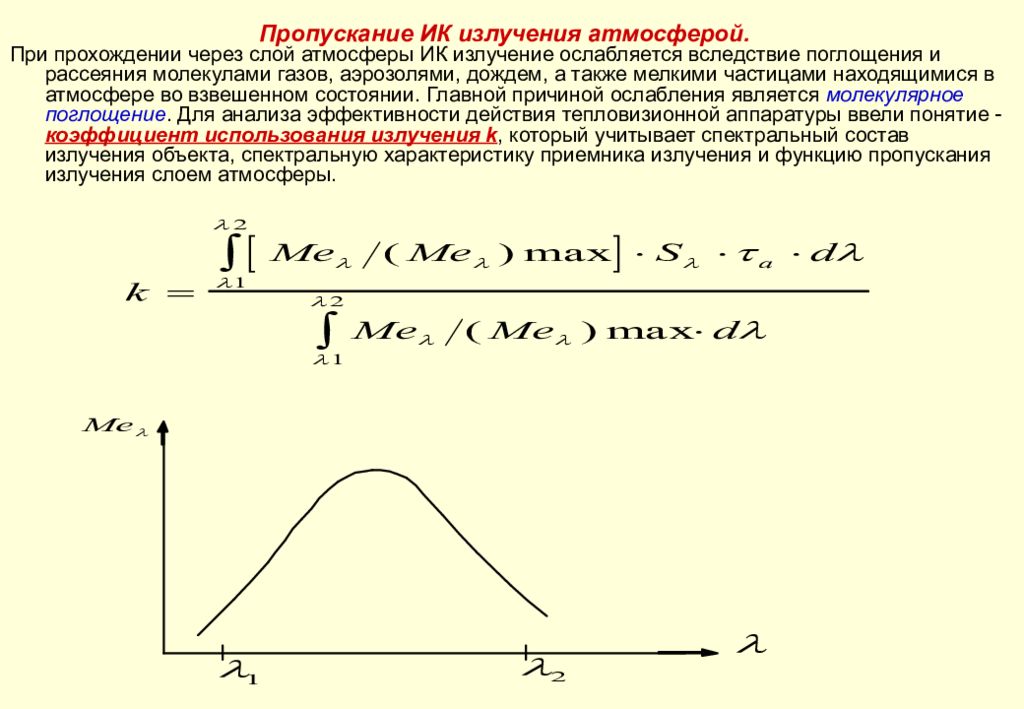

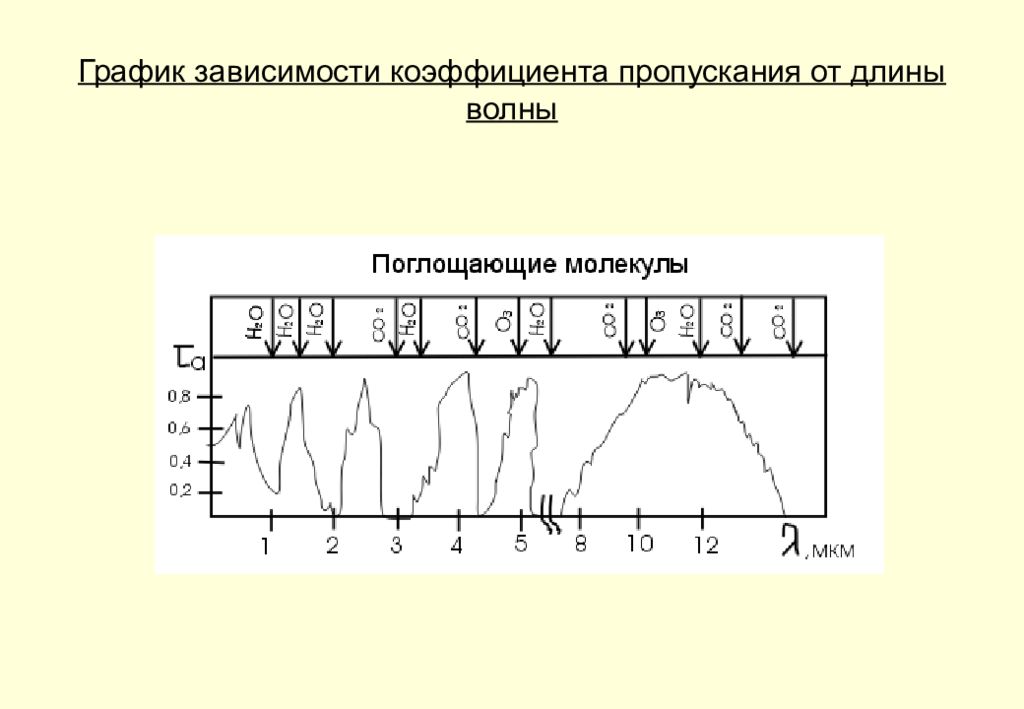

Слайд 31: Пропускание ИК излучения атмосферой

При прохождении через слой атмосферы ИК излучение ослабляется вследствие поглощения и рассеяния молекулами газов, аэрозолями, дождем, а также мелкими частицами находящимися в атмосфере во взвешенном состоянии. Главной причиной ослабления является молекулярное поглощение. Для анализа эффективности действия тепловизионной аппаратуры ввели понятие — коэффициент использования излучения k, который учитывает спектральный состав излучения объекта, спектральную характеристику приемника излучения и функцию пропускания излучения слоем атмосферы.

Изображение слайда

Слайд 32: График зависимости коэффициента пропускания от длины волны

Изображение слайда

Слайд 33: Тепловизоры

Тепловизор — это устройство, которое предназначено для наблюдения нагретых объектов по их собственному излучению. Тепловизоры делятся на: 1) тепловизоры с оптико-механическим сканированием ; 2) тепловизоры с электронным сканированием. Тепловизор с оптико-механическим сканированием.

Для получения видимого изображения осуществляется разложение объекта на некоторое число элементарных площадок. Каждая такая площадка называется элементом разложения. Анализ теплового излучения элементарной площадки последовательно во времени производит приемник излучения, с его выхода последовательно во времени снимаются сигналы, которые несут информацию об объекте контроля. 1 — ОК 2 — объектив (оптическая система) 3 — сканирующая система 4 — приемник излучения 5 — усилитель-преобразователь 6 — ВКУ 7 — синхронизирующее устройство

Изображение слайда

Слайд 34: Тепловизоры

Упрощенная структурная схема: 1 — ОК 2 — объектив (оптическая система) 3 — сканирующая система 4 — приемник излучения 5 — усилитель-преобразователь 6 — ВКУ 7 — синхронизирующее устройство атмосфера 1 2 3 4 5 6 7

Изображение слайда

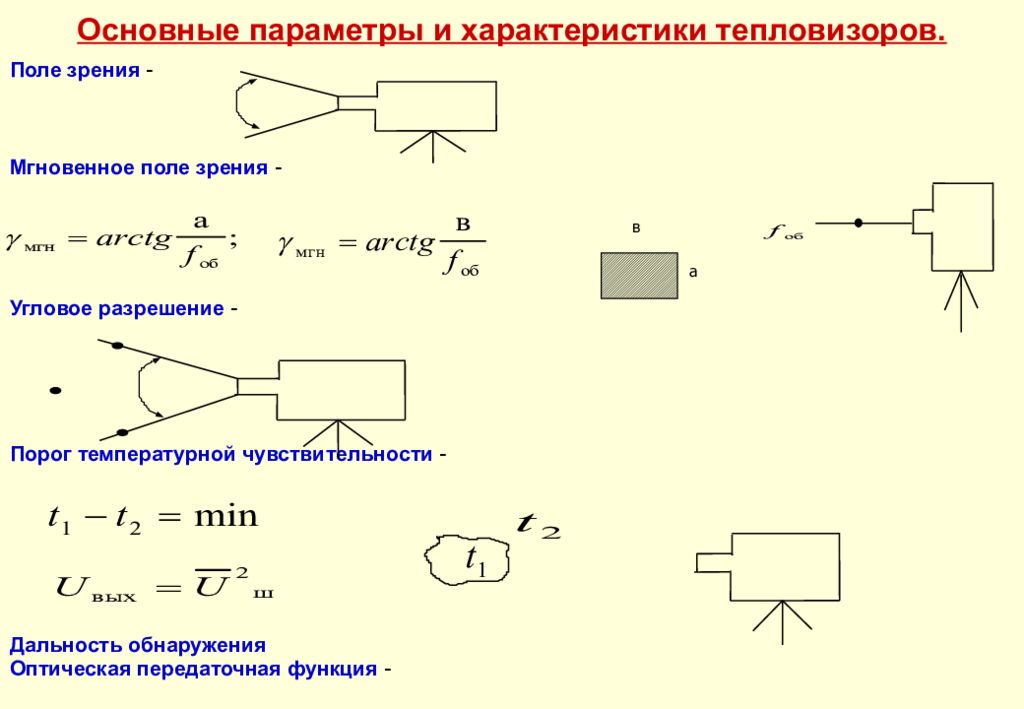

Слайд 35: Основные параметры и характеристики тепловизоров

Поле зрения — Мгновенное поле зрения — Угловое разрешение — Порог температурной чувствительности — Дальность обнаружения Оптическая передаточная функция — в а

Изображение слайда

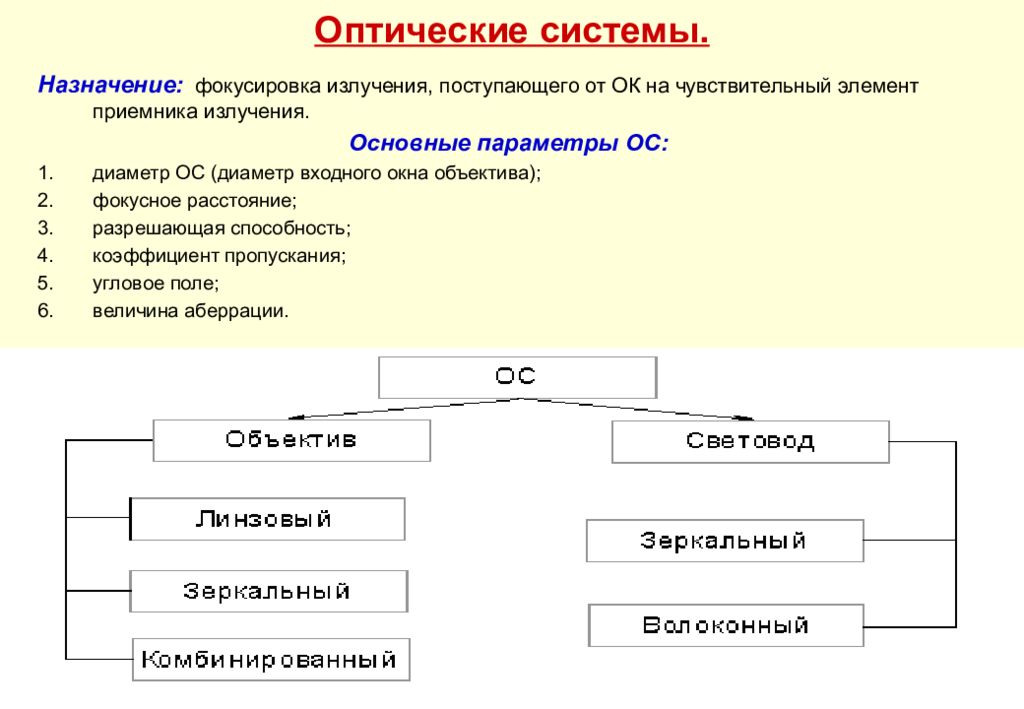

Слайд 36: Оптические системы

Назначение: фокусировка излучения, поступающего от ОК на чувствительный элемент приемника излучения. Основные параметры ОС: диаметр ОС (диаметр входного окна объектива); фокусное расстояние; разрешающая способность; коэффициент пропускания; угловое поле; величина аберрации.

Изображение слайда

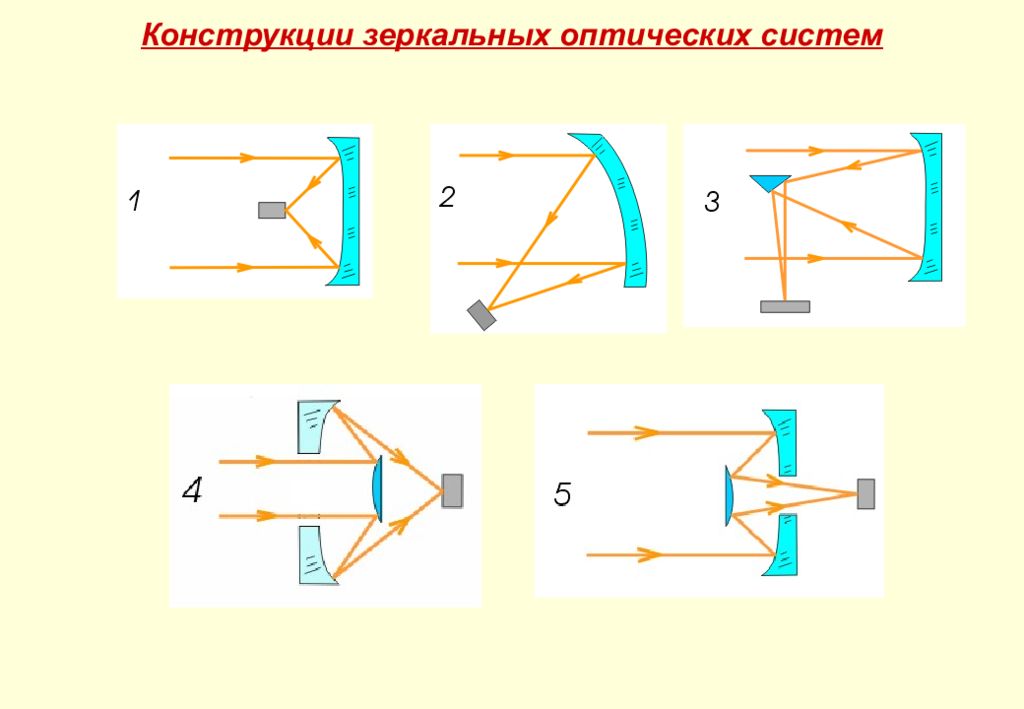

Слайд 37: Конструкции зеркальных оптических систем

Изображение слайда

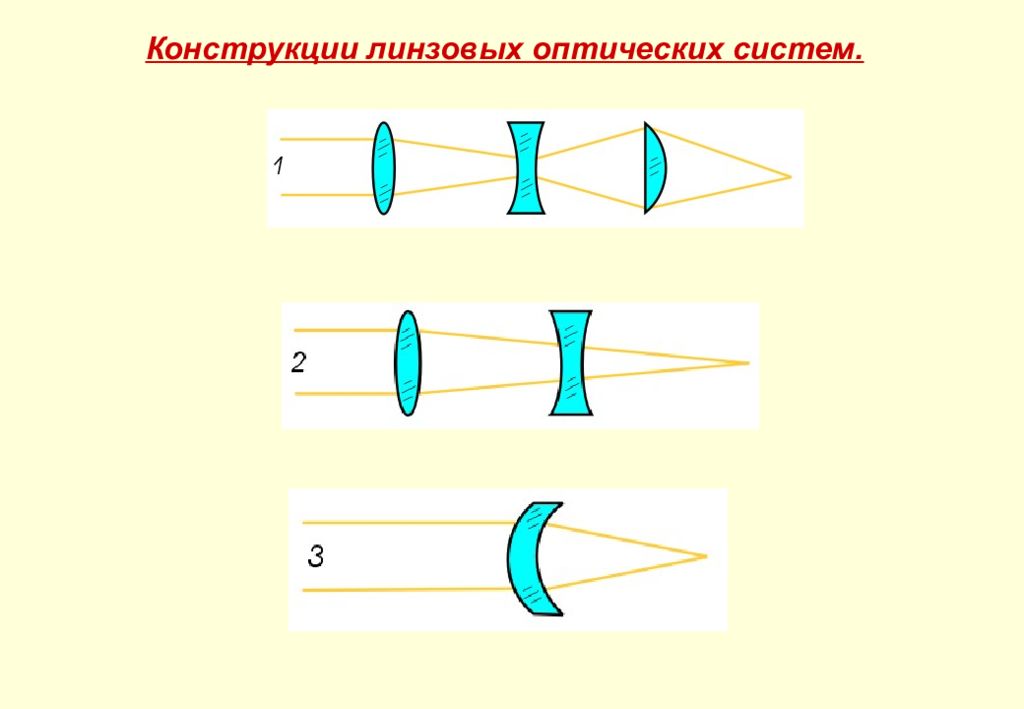

Слайд 38: Конструкции линзовых оптических систем

Изображение слайда

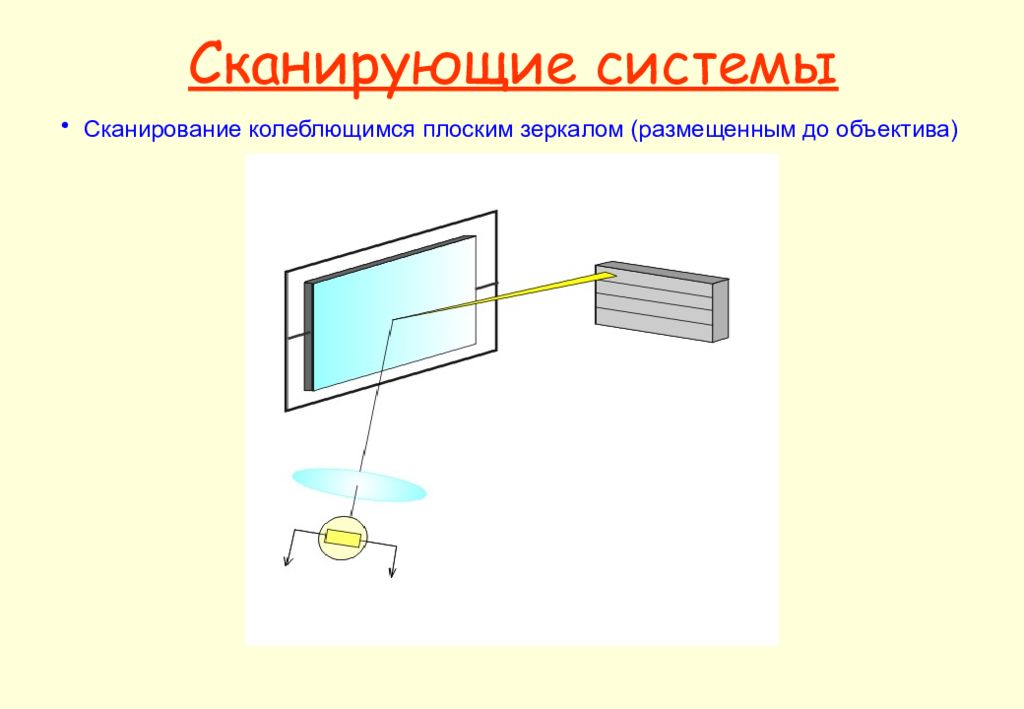

Слайд 39: Сканирующие системы

Сканирование колеблющимся плоским зеркалом (размещенным до объектива)

Изображение слайда

Слайд 40: Сканирующие системы

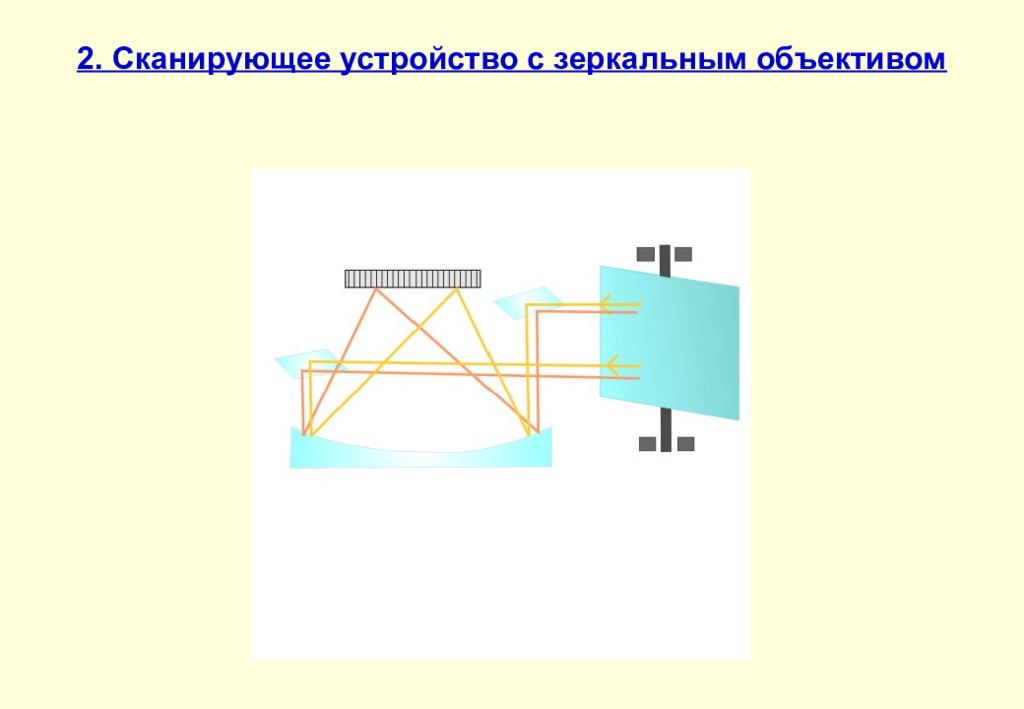

1. Сканирование колеблющимся плоским зеркалом. 1 -ОК; 2 -плоское зеркало; 3 -объектив; 4 -приемник; 1 -объектив 2 -многоэлементный приемник излучения 3 -отражательные зеркала 4 -плоское колеблющееся зеркало 2. Сканирующее устройство с зеркальным объективом

Изображение слайда

Слайд 41: 2. Сканирующее устройство с зеркальным объективом

Изображение слайда

Слайд 42: 3) Зеркальный барабан в сканирующем устройстве

Предельная частота вращения барабана Линейная ширина участка за один оборот: Условие наложения полос

Источник: showslide.ru

Обобщенная схема телевизионной системы

2. Обобщенная схема телевизионной системы. Основным назначением телевизионных систем является формирование изображения передаваемых сцен в реальном времени или с использованием видеозаписи, как правило, на значительном от них расстоянии.

Вместе с тем телевизионные методы широко используются в системах анализа изображений с целью извлечения полезной информации об изучаемых объектах или процессах. Наиболее привычным для человека носителем информации об окружающем его мире является видимое излучение (область спектра электромагнитных колебаний с длиной волны l от 380 до 760 нм, непосредственно воспринимаемых глазом).

С помощью зрительной системы человек получает наибольший (до 80%) объем информации из внешнего мира. “Соседние” участки спектра — инфракрасный (760—10 4 нм), ультрафиолетовый (5—380 нм), а также рентгеновский (0,01—5,00 нм) и др., как известно, также несут существенную информацию об окружающих предметах и протекающих процессах, но она не может быть непосредственно зарегистрирована глазом. Для этих целей используют различного рода преобразования невидимого изображения в видимое — визуализацию невидимых изображений.

Такое функциональное назначение ТВС стало одним из важнейших в настоящее время. В качестве примера ТВС рассмотрим систему, назначением которой является формирование изображения передаваемой сцены, предназначенного для восприятия человеком. Функциональная схема подобной ТВС приведена на рис. 2. 1. Источник света (И) освещает передаваемую сцену (С) световым потоком F0.

Отраженный световой поток F оказывается сложной функцией координат х, у, z пространства объектов, длины волны излучения l и времени t. С помощью объектива Об формируется изображение передаваемой сцены Е(x, у, z, l, t) — распределение освещенности в координатах х, у, z пространства изображения. Это изображение является входным сигналом ТВС.

С помощью фотоэлектрического преобразователя (ФЭП) оно преобразуется в электрический сигнал (сигналы). Этот сигнал после обработки и усиления (ОУ) поступает в канал связи (КС) (радиоканал, кабельная линия связи и т. п.). С выхода канала связи сигнал после дополнительной обработки и усиления (ОУ) поступает на электронно-лучевую трубку ЭЛТ.

На экране ЭЛТ (кинескопа) воспроизводится изображение передаваемой сцены. Для синхронной работы всех узлов системы используется генератор синхронизирующих сигналов — синхрогенератор (СГ), а для отклонения электронных пучков ФЭП и ЭЛТ в системе применены генераторы развертки (ГР). Таким образом, в рассматриваемой системе, как и в любой другой, предназначенной для передачи информации, предусматривается наличие носителя информации, в параметрах которого закодировано сообщение о передаваемой сцене. Рис. 2. 1. Функциональная схема ТВС.

Рекомендуемые материалы

Маран Программная инженерия

Программная инженерия

Техническое задание

Инженерная графика

Основы предпринимательской деятельности. Основы бизнеса.(1/3)СПО.

Основы предпринимательства

Проектирование и исследование механизмов плунжерного насоса

Теория механизмов и машин (ТММ)

English in the Digital Age 3 (учебник + рабочая тетрадь)

Английский язык

ERP и CRM-системы в индустрии гостеприимства. Синергия

Гостиничное дело

Телевизионная система является сложной многозвенной системой передачи информации, сигнал которой на различных участках может иметь различную физическую природу (световое излучение, поток электронов и др.). Какие параметры сигнала — носителя информации можно использовать для передачи сообщений в ТВС?

Это может быть видимое излучение — белый свет с равномерным или близким к нему распределением мощности по спектру излучения. Как известно, белый свет может быть представлен в виде суммы большого числа монохроматических составляющих со случайными амплитудами, частотами, фазами, направлениями распространения и поляризацией.

Хотя использование этого излучения ограничено вследствие случайности его параметров, однако и в этом случае можно проектировать достаточно эффективные ТВС, основанные на модуляции таких параметров, как амплитуда излучения и его спектральный состав. Для каждого конкретного момента времени реакция ФЭП на воздействующее излучение описывается зависимостью его выходного сигнала ic от функции распределения мощности излучения Р(L) с учетом спектральной чувствительности ФЭП e(L): где с — постоянный коэффициент, определяющий чувствительность ФЭП: l1 — l2 диапазон спектральной чувствительности.

Выходной сигнал большинства ФЭП, как и реакция зрительной системы человека (ощущение), может быть определен соотношением (1.1) при соответствующей спектральной чувствительности e(l). Для глаза это спектральная чувствительность или кривая относительной видности n(l). Ощущение оказывается пропорциональным воздействующему световому потоку.

Классификация изображений Объект, например излучающий (светящийся), может быть описан функцией яркости L (х, у, z, l, t), где х, у, z — пространственные координаты; l—длина волны излучения; t —время. Аналогично может быть описано изображение этого объекта L (x, у, z, L, t) — телевизионное (оптическое) или как функция освещенности Е (х, у, z, l, t), построенное той или иной изображающей системой в координатах х, у, z пространства изображений.

Из оптики известно, что изображением точечного объекта, создаваемым идеальной оптической системой, является точка, в которую сходятся лучи, исходящие от рассматриваемого точечного объекта. Если принять каждую точку поверхности объекта, отражающую свет от постороннего источника, за локальный источник света, то совокупность изображений этих точек дает изображение объекта.

Совокупность точек, изображение которых можно получить с помощью отображающей системы, образует пространство объектов, а совокупность точечных изображений этих объектов — пространство изображений. Соответствие световых характеристик изображения, например телевизионного L (x, у, z, l, t) и объекта L(x, у, z, l, t), определяется оператором Р.

>, отражающим свойства отображающей системы L(x, у, z, l, t) =PL (x, у, z, l, t)>. Любая реальная отображающая система вносит определенные искажения, т, е. Р<.>¹1. Изображения, отражающие свойства объектов сцены, могут быть динамическими (изменяющимися во времени) и статическими.

Статические изображения описываются функцией яркости L (x, у, z, l), не зависящей от времени. По отношению к пространственным координатам различают изображения объемные и плоские. Плоские изображения описываются функцией двух пространственных координат L (x, у, l, t). Обратите внимание на лекцию «2.1. Корпоративные информационные системы».

Зависимость от L позволяет разделить изображения по этому параметру на три группы: цветные, ахроматические и монохроматические. Спектр излучения каждого элемента цветного изображения или более крупных его фрагментов различен: L (x, у, z, l, t); спектр излучения каждого элемента ахроматического изображения одинаков: L(l)=const.

Монохроматические изображения являются частным случаем ахроматических, когда спектр каждого элемента изображения представляет собой узкую спектральную зону около центральной длины волны. Например, запись L(x, у, l, t) означает, что изображение плоское цветное динамическое.

В процессе взаимодействия с исследуемыми объектами, как уже отмечалось, происходит модуляция не только амплитуды электромагнитной волны, а следовательно, и интенсивности, но и ее фазы. Пространственно-временная картина модуляции фазы несет информацию об изучаемых объектах, что послужило основанием для создания голографических телевизионных и других систем регистрации.

Следует отметить, что приведенная классификация не накладывает ограничений на области определения функции L (l). Такие изображения могут рассматриваться в рентгеновской, ультрафиолетовой, видимой, инфракрасной и других областях спектра электромагнитного излучения.

Из физической природы излучения следует, что функция яркости или освещенности всегда конечна и положительна, т. е. 0LLmax, где Lmax—максимальная яркость в поле изображения. Функцию яркости можно представить и в дискретной форме— в виде соответствующих матриц чисел.

Например, плоское ахроматическое статическое изображение в дискретной форме может быть представлено в виде матрицы nx´ny, т. е. L (i,j), где i = 1,nx; j = 1,ny. Представленное таким образом изображение называют дискретным с числом элементов n = nx´ny.

При цифровой обработке изображений, передаче информации об изображении по каналу связи и в ряде других случаев удобно, если функция L принимает значения только из конечного набора чисел L=L1,L2…Lk>. Такое изображение называют квантованным. Частным случаем квантованного является двоичное изображение L=.

С двоичными изображениями особенно часто приходится встречаться в измерительной телевизионной технике. Приведенная классификация иллюстрирует подход к описанию изображений, развиваемый в телевизионной технике, технике обработки изображений и других областях. Такой подход оказывается наиболее эффективным при изучении изображения как объекта исследований в измерительных ТВС, как формы представления информации и при оценке искажений, вносимых ТВС в процессе передачи информации об изображении по каналам связи.

Поделитесь ссылкой:

Рекомендуемые лекции

- 2.1. Корпоративные информационные системы

- 7. Временные характеристики систем

- 10 Применение цап

- 14 Методические указания по изучению дисциплины

- 26. СМИ Франции в 80-90е гг. ХХ в.

Свежие статьи

А и Б торговали на Студизбе

P2P переводы набирают популярность среди пользователей Студизбы