Дополнив видеомагнитофон несложной приставкой, можно превратить его в маленький телецентр и наладить местное телевещание в небольшом поселке, деревне, детском лагере. Полная структурная схема устройства показана на рис.1. Выполнена она на распространенных деталях, не требует никаких изменений в видеомагнитофоне и телевизоре.

В отечественных ВМ имеется выход «ВЧ», он позволяет производить трансляцию программы на антенный вход телевизора, включенного на 6-й канал метрового диапазона. Усилив сигнал, можно передавать его на расстояние несколько сот метров. Прием ведется на обыкновенный телевизор, для чего используется отдельная антенна А2, ориентированная на передающую антенну A3. Последнюю желательно установить как можно выше, например на крыше дома. Принятый сигнал для более уверенного приема усиливается антенным усилителем, принципиальная схема которого приведена на рис.2.

Все соединения при монтаже усилителя должны быть минимальной длины. Питание — от источника с малым коэффициентом пульсации, иначе на экране телевизора могут возникать перемещающиеся или стоячие горизонтальные полосы. Лучше всего запитать схему с блока питания самого телевизора через небольшой стабилизатор напряжения. Усилитель хорошо работает на всех 12 каналах диапазона MB, так что его можно использовать и для усиления сигналов местного телевидения. Передатчик подключается к «ВЧ выходу» видеомагнитофона, телевизор — через сопрягающее устройство к его выходам «ВИДЕО» и «ЗВУК».

Схемы передатчиков.

Предварительный каскад передающего усилителя (рис.3) собран на полевом транзисторе VT1 с коэффициентом усиления около 10.

(нажмите для увеличения)

На входе стоит конденсатор С1, имеющий очень маленькую емкость, поэтому устройство практически не вносит изменений в выходной сигнал видеомагнитофона. Сигнал усиливается двумя каскадами линейного усилителя мощности. В первом, имеющим наибольшее усиление, использован транзистор VT2, работающий в классе А. Выходной каскад (его усиление по мощности равно 5) выполнен на транзисторе VT3, обладающем повышенной электрической прочностью и хорошей линейностью. Для температурной стабильности каскада применен терморезистор R9, установленный на радиаторе, вблизи транзистора VT3. Кроме того, каскады разделены экранами.

Коэффициент передачи всего устройства составляет около 40 дБ. Усилитель при этом развивает выходную мощность около 2,5 Вт. Выход его рассчитан на подключение нагрузки с сопротивлением 75 Ом. При монтаже конденсатор С1 непосредственно припаивается к центральной жиле кабеля, идущего от видеомагнитофона.

Выводы конденсатора должны быть минимальной длины, как и все остальные соединения. Для обеспечения устойчивой работы базовые цепи транзисторов отделены от коллекторных. Сами транзисторы VT2 и VT3 помещены в углубления на радиаторе, и рядом с транзистором VT3 устанавливается терморезистор R9.

Остальные детали собраны на печатной плате из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, закрепленной на стойках на радиаторе. Фольга одной из сторон используется в качестве экрана. Отверстия под детали должны быть раззенкованы. Экраны между базовыми и коллекторными цепями транзисторов также выполнены из фольгированного стеклотекстолита. Они должны быть соединены с общим экраном схемы.

ТВ-видеопередатчик на одном транзисторе.Мини «телецентр» дома.

В усилителе применены следующие детали: терморезистор — типа КМТ-1, подстроечные конденсаторы С6, С9, С11 — типа КТ4-21В. Дроссель Др1 намотан на резисторе МЛТ-0,25 сопротивлением 100 кОм проводом ПЭВ-1 0,12 в один ряд до заполнения, около 30 витков. Катушки — бескаркасные и намотаны посеребренным проводом диаметром 1 мм, L1 содержит 3 витка, внешний диаметр катушки — 10 мм, длина намотки — 6 мм; L2 содержит 4 витка, внешний диаметр катушки — 8 мм, длина намотки — 8 мм; L3 содержит 3 витка, внешний диаметр катушки — 8 мм, длина намотки — 5 мм; L4 содержит 4 витка, внешний диаметр катушки — 10 мм, длина намотки — 8 мм. Питать усилитель можно от любого стабилизированного источника, обеспечивающего при напряжении 20 В ток около 0,5 А, а при 12 В — около 80 мА. Для приемной антенны А2 лучше использовать 5-элементную антенну типа «волновой канал» (рис.4).

Размеры ее приведены в табл.1

Источник: deviceschematic.com

Простейший передатчик(АМ) СВ-ДВ на одном транзисторе.

Передатчик(АМ) СВ-ДВ на одном транзисторе(реанимация приемников СВ и ДВ диапазонов).

Радиовещание в диапазонах СВ — ДВ в основном, прекращено в РФ с 2014 года.

Причиной этого называют экономическую нецелесообразность поддержания устаревших передатчиков этого диапазона, а так же отсутствие комплектующих для их ремонта.

Это можно понять, подобное происходит не только у нас, но и во многих других странах(пока не во всех). Но как быть например, начинающим радиоконструкторам? На страницах многочисленных сайтов, их до сих пор ожидают разнообразные схемы транзисторных приемников прямого усиления.

Отказаться от их реализации совсем? Но электронные схемы сами по себе, не в чем не виноваты и определенно, имеют право на существование.

А что говорить о массе старых, но вполне еще исправных приемников СВ-ДВ диапазонов, оставшихся на руках у населения?

Выход из создавшейся ситуации люди (причем,по всему миру!) нашли легко и быстро.

Если замолчали большие радиостанции широкого вещания, что может помешать заменить их миниатюрными персональными передатчиками? Собрав буквально из нескольких деталей крайне простое устройство можно оживлять приемники СВ-ДВ прямого усиления в радиусе нескольких десятков а супергетеродины — сотен метров. Едва ли это может как раньше, считаться каким-то там пиратством или радиохулиганством. Ведь как вы сами понимаете, диапазон СВ-ДВ оказался фактически, в данный момент — не востребован структурами нашего государства.

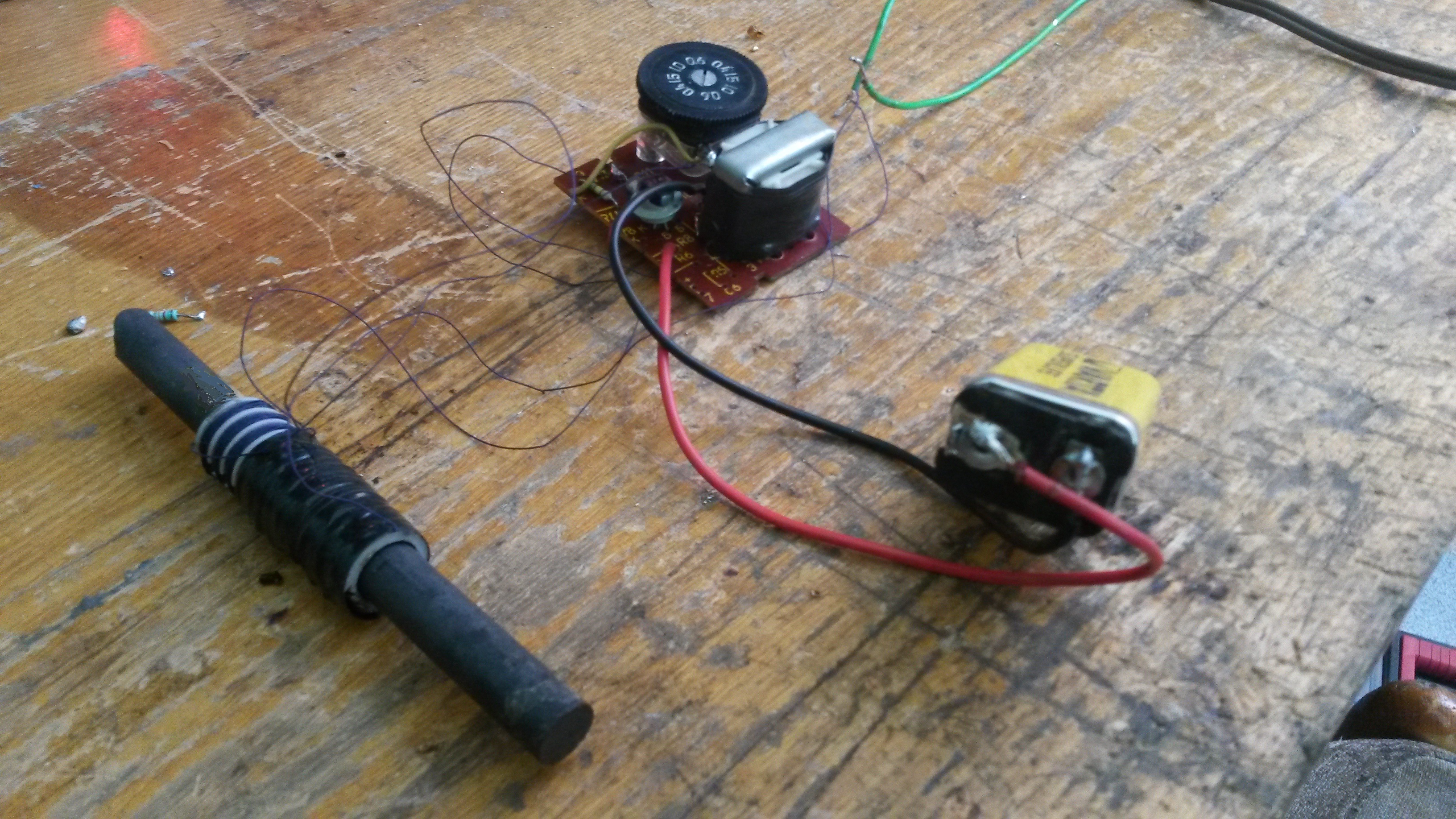

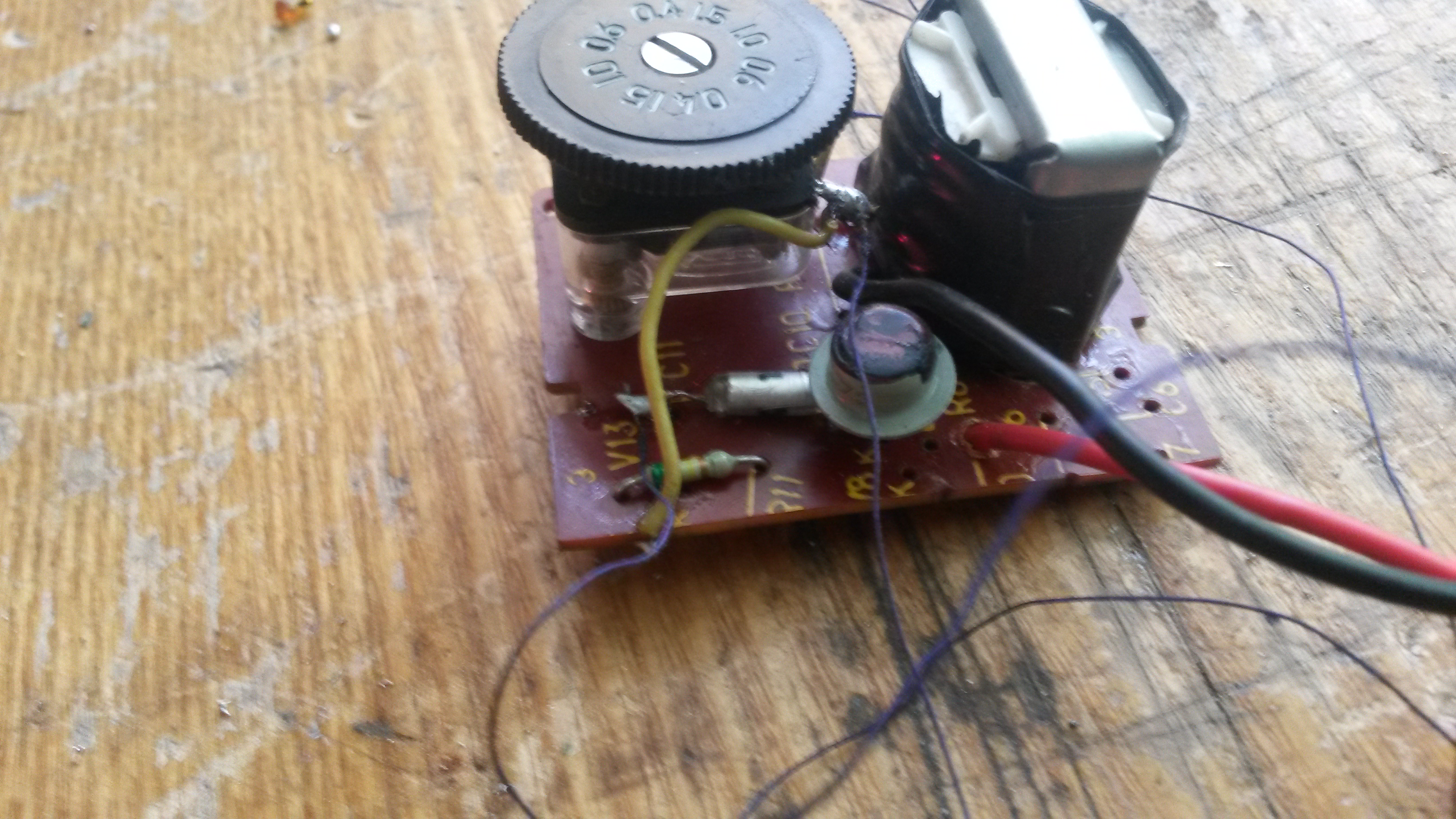

Итак, предложенная схема представляет собой генератор синусоидальных колебаний с индуктивной обратной связью, реализованный на одном транзисторе + модулятор на трансформаторе.

Транзистор — любой маломощный высокочастотный структуры p-n-p. Например, германиевые П401, П402, и т. д. — вплоть до П416.

Кремниевые — КТ361, КТ3107 с любой буквой. N-p-n транзисторы(КТ315, КТ3102) тоже можно использовать, но придется поменять полярность питания. L1 для диапазона СВ имеет 100 витков, ДВ — 250 витков провода ПЭЛ 0,1 — 0,25. Катушка L2 15-25 витков такого же провода. Сердечник — отрезок от магнитной антенны малогабаритного транзисторного приемника.

Величина резистора R1 подбирается так, что бы величина эмиттерного тока составляла 15 — 20 мА. Трансформатор для модуляции можно взять любой малогабаритный понижающий сетевой(с 220 до 15-30в), хорошо подойдет трансформатор от старой радиоточки. Сигнал звуковой частоты с выхода усилителя (например, усилителя компьютерных колонок) подается на его низкоомную обмотку(8-12 Ом), ток питания протекает через высокоомную(50-150 Ом).

Для уменьшения габаритов схемы можно самому намотать трансформатор(что я и сделал). Проще всего взять миниатюрный фазоинверсный транс из выходного каскада старого транзисторного приемника, смотать 2 вторичные обмотки, оставив только первичную(у «Альпиниста» — около 120 ом). Затем используя смотанный провод намотать 150 — 200 витков. Конденсаторы С1,С3 можно использовать любых типов, причем С3(4700пФ) можно и не ставить — все отлично работает и без него.

Для питания схемы лучше использовать отдельный блок питания с выходным напряжением 8-10в, элемент «Крона» на самом деле, не лучший вариант — его на долго не хватит.

Конденсатор для подстройки — любой переменный, от малогабаритного транзисторного приемника, воздушный или керамический — неважно. Если он двухсекционный(от супергетеродина) — используется одна секция. В качестве антенны можно использовать провод длиной не менее 10 метров. Для заземления — радиаторы отопления и металлические водопроводные трубы, в отсутствие таковых — зарытый в землю полутораметровый металлический штырь или уголок.

Говоря по правде, если необходимо обеспечить радиотрансляцию в радиусе 10-15 метров, длинной антенны и заземления может и не понадобиться — достаточно будет уровня сигнала, излучаемого магнитной антенной. Но если нужно увеличить дистанцию до 100 и более метров — без них не обойтись. Максимальное расстояние приема при этом, достаточно сильно будет зависить от чувствительности вашего приемника

Источник: elektrikaetoprosto.ru

Проектирование телевизионного передатчика

Проектируется передатчик изображения. Мощность передатчика 5 кВт. Телевизионное вещание ведётся на частотах470 – 582 МГц ( IV диапазон ). Радиостанция работает на фиксированных волнах (каналах). Полоса частот любого канала составляет 8 МГц. По радиоканалу изображение передаётся в виде модулированного по амплитуде колебания с частично подавленной нижней боковой полосой.

Параметры передатчиков канала изображения заданы стандартом (СТ.СЭВ 3704-82 «Передатчики телевизионные I-V диапазонов. Параметры, технические требования и методы измерения»), основанном на международном стандарте D/K. Он устанавливает форму испытательных сигналов, допуски на их отклонения, а также определяет параметры радиотракта. Сигналы поверяют после демодуляции колебаний класса C3F.

Несущая частота канала изображения fнес.из. = 471,25 МГц.

Несущая частота канала звука fнес.зв.= fнес.из.+ 6,5 МГц = 477,75 МГц.

1.Стандартные параметры радиостанции.

Требования к радиочастотному тракту:

характеристика боковых полос (АЧХ радиотракта) — по трафарету рис.2;

коэффициент гармоник в канале яркости, % — не более 12;

дифференциальное усиление, % — не более 10;

дифференциальная фаза, град. — в пределах 5;

уровень фона относительно уровня номинальной мощности, дБ — не более – 46;

уровень шума относительно уровня номинальной мощности, дБ — не более –56;

нестабильность несущей частоты канала изображения, Гц — в пределах 100;

расхождение во времени сигналов яркости и цветности, нс — не более 40.

2.Выбор структурной схемы.

Основными вопросами при выборе структуры являются определение способов усиления сигналов каналов изображения и звука в раздельных трактах или совместно, а также варианты резервирования элементов телевизионной радиостанции (ТВРС).

Максимальная мощность радиостанции и её промышленный КПД являются определяющими для её массы, габаритов и стоимости Упрощенная структурная схема радиостанции представлена на рис.1.

Рис 1. Упрощенная структура ТВРС.

Из сказанного выше следует, что выбор схемы резервирования зависит от уровня мощности ТВРС, способа его получения и субъективных предпочтений главного конструктора. На рис.3 представлена структурная схема радиопередатчика высокого уровня мощности.

На ней весь тракт малой мощности обозначен как возбудитель (ВТВРС), а остальной тракт (один или несколько усилителей модулированных колебаний) показан как тракт усиления (УМ). Маломощный тракт резервирован замещением, мощный построен по схеме нагруженного резервирования. Коммутатор К1 в положении 1 включает на входы УМ1 и УМ2 сигнал ВТВРС1, в положении 2 работает ВТВРС2. Отказ одного из усилителей приводит к подаче на их входы сигналов разных возбудителей (положение 3), что обеспечивает подготовку к работе ремонтируемого усилителя. Коммутаторы К2 и К3 организуют сложение мощностей на мосту (МС) исправных трактов усиления (положение 1) и обход моста исправным трактом с переключением неисправного (положения 2,3) на эквивалент антенны (ЭА).

Модуляцию в каналах изображения выполняют на промежуточной частоте 38 МГц (канал изображения) Достоинством модуляции на промежуточных частотах является унификация трактов формирования модулированных колебаний для радиостанций, работающих во всех пяти ТВ диапазонах частот. Практика показала высокую эффективность устройств предкоррекции на ПЧ частотных и амплитудных характеристик канала усиления модулированных по амплитуде колебаний, что также является достоинством данного решения. С помощью предкорректоров ХБП, ХГВЗ и АХ линейные и нелинейные искажения в радиостанции снижают до допустимого уровня.

Похожие материалы

- Задание на проектирование передатчиков телевизионных радиостанций с раздельным и совместным усилением сигналов звука и изображения

- Проектирование передатчика для тракта с совместным усилением (СУ)

- Проектирование передатчика телевизионной станции, работающей в III диапазоне частот (174 — 230 МГц)

Источник: vunivere.ru