Как вообще это возможно — что по воздуху к нам прилетает видео?

В прошлых материалах мы поговорили и про радиоволны, и про связь 5G:

- Как устроена радиосвязь

- Зачем нужно 5G и как оно работает

Теперь посмотрим, как по радиоволнам передаются сигналы и данные и какие алгоритмы за это отвечают. Эта статья без особой практической применимости, просто для расширения кругозора.

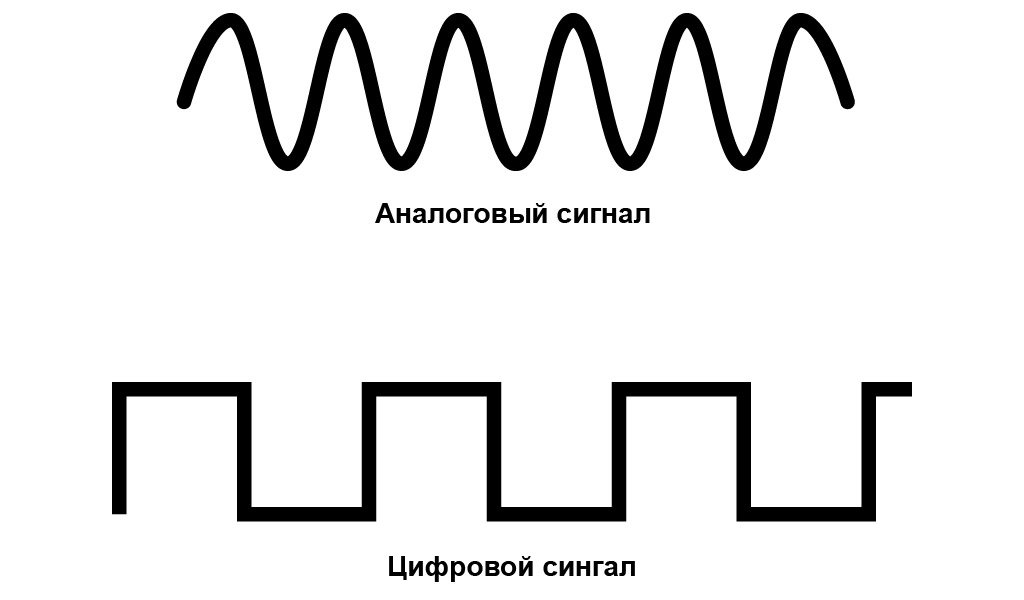

Аналоговое и цифровое кодирование

Смысл кодирования любого сигнала — представить их в таком виде, чтобы с ними было удобно работать получателю. Язык жестов, буквы на бумаге, подмигивание в баре, стук по батарее или неприличный жест на уроке за партой — это всё способы закодировать сигнал.

Радиоволны — это физический способ передачи данных. Электромагнитный излучатель возмущает электромагнитное поле, по полю прокатывается волна. Представьте, что кто-то стучит по батарее, чтобы соседи не шумели посреди ночи. Батарея и все связанные с ней трубы — это как бы электромагнитное поле, оно пронизывает весь дом (и всю Вселенную).

От аналоговых сигналов к цифре

Стук по батарее — это излучение, которое возмущает поле. Как сильно и как часто стучат — это кодирование сигнала.

Аналоговое кодирование — это когда когда сигнал не требует цифровой расшифровки. Представьте, что ваш друг сидит в школе на уроке, а вы вышли во двор по делам и решили крикнуть ему что-то в окно. Ваш голос немного исказился, пока звук пролетел сквозь окно и отразился от стен класса, но в целом ваш крик был воспринят без дополнительной расшифровки.

Похожим образом работает аналоговое радиовещание. Сигнал можно поймать и на лету преобразовать обычными радиолюбительскими средствами. Аналоговый сигнал изменяется плавно и непрерывно, без резких обрывов.

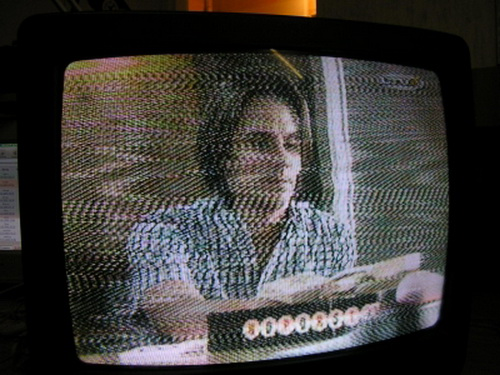

Пример аналоговых данных — голос и музыка на радио или телевидение в старом формате, когда на экране в плохую погоду бегали рябь, шум и помехи. Помехи — это как раз способ отличить аналоговый сигнал от цифрового. Если есть помехи, — визуальные или звуковые, — значит, данные передавались аналоговым способом.

Цифровой сигнал устроен иначе: он больше похож на записку в классе. Вы написали что-то на бумажке, передали другу за соседнюю парту, он развернул бумажку и прочитал. Если он в состоянии понять, что вы написали, он поймёт это точно и без искажений. Ваше послание закодировано в буквах на записке.

В цифровом радиосигнале послание кодируется двоичным кодом, то есть последовательностью сильного и слабого излучения. Для компьютера это то же самое, что для вас читать буквы в записке. Если вы знаете эти буквы, вы поймёте сообщение без искажений.

ЧТО ТАКОЕ АНАЛОГОВЫЕ И ЦИФРОВЫЕ СИГНАЛЫ [Уроки Ардуино #10]

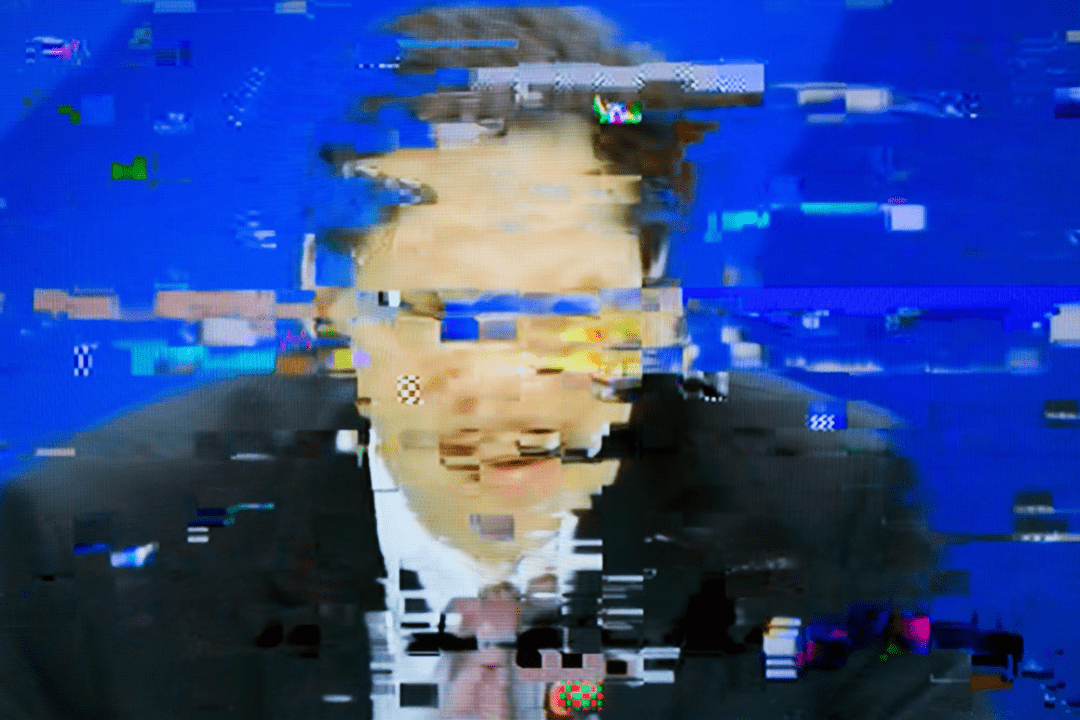

В цифровой передаче данных нет аналоговых помех, которые добавляют рябь или шум — вместо этого там есть потери данных. Если сам радиосигнал будет слабым или неразборчивым из-за помех при передаче, то цифровой приёмник просто проигнорирует этот кусок данных и будет ждать следующий.

Пример потерь в цифровой передаче — когда замирает картинка в кабельном телевидении, даже если звук продолжает идти. Это значит, что приёмник потерял часть пакетов, отвечающих за видео, и ждёт начала следующих. Крупные пиксельные фрагменты во время таких трансляций — тоже признак потери пакетов.

Аналоговое кодирование — AM и FM

Радиостанции отправляют в эфир голос и музыку, а чтобы принять и расшифровать сигнал мог даже самый дешёвый приёмник, они кодируют сигнал аналоговым способом. В зависимости от длины волны используют либо амплитудную модуляцию (AM), либо частотную модуляцию (FM). Есть ещё другие варианты модуляций, но они работают по похожему принципу.

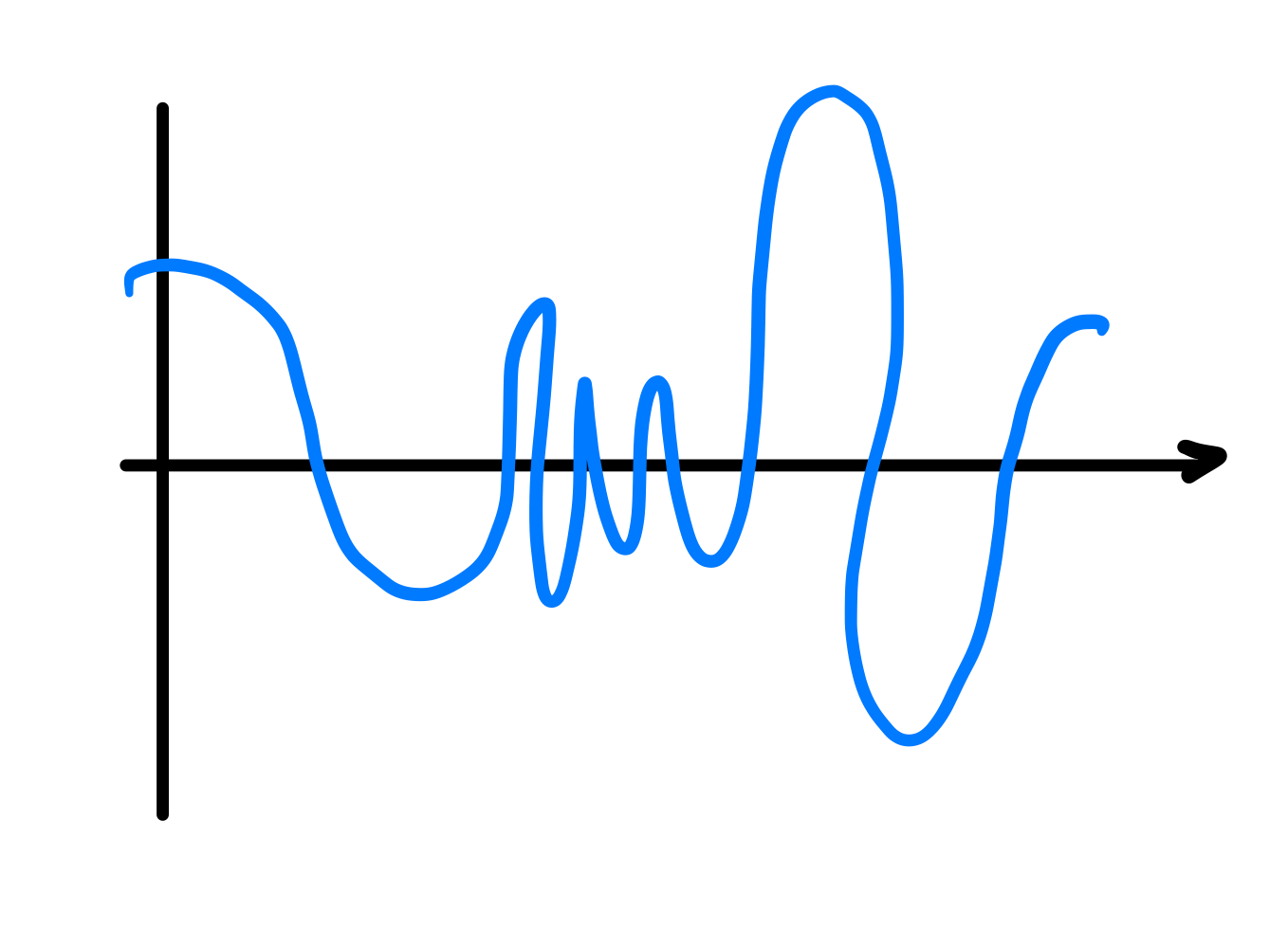

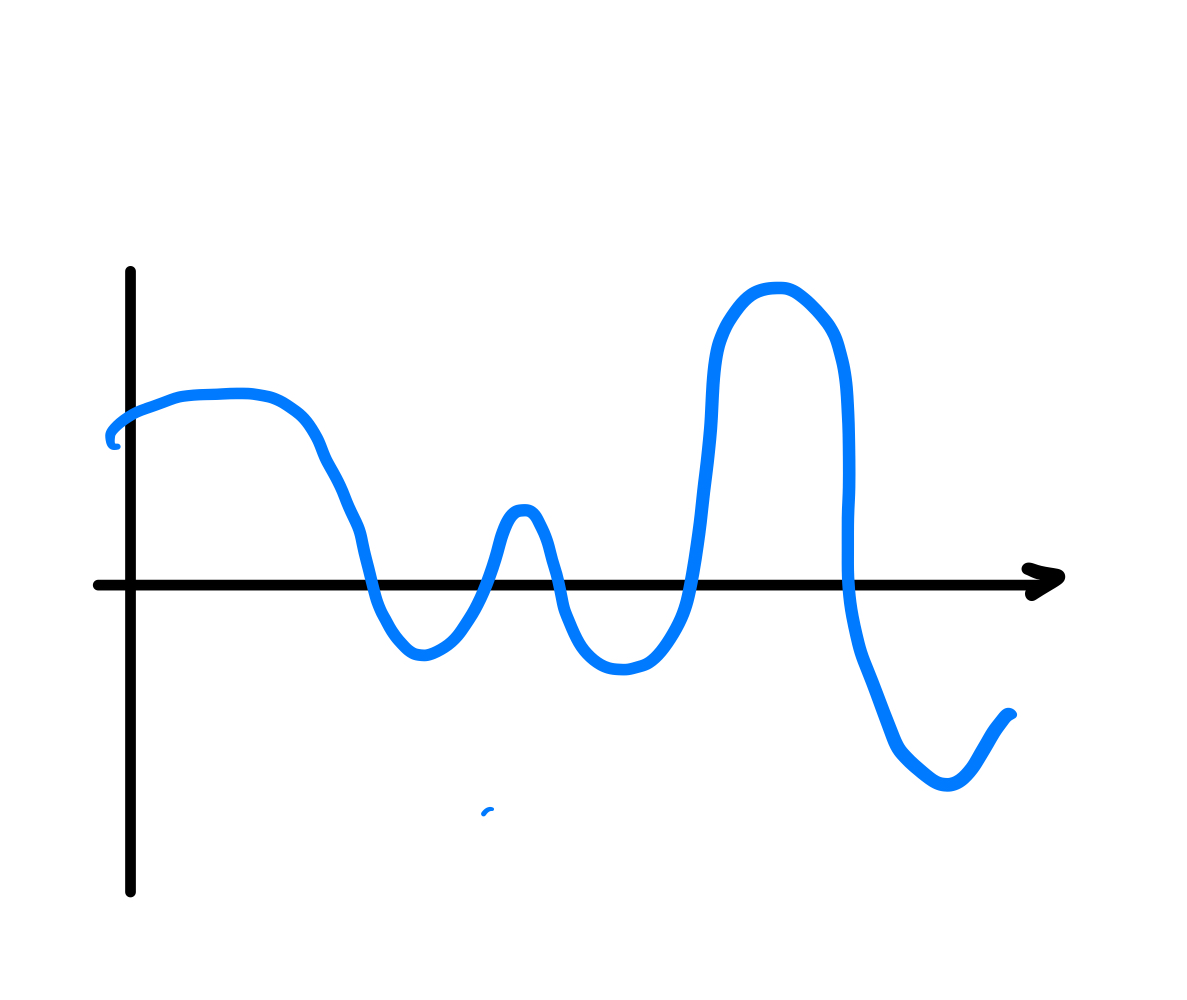

Возьмём один и тот же сигнал, который нам нужно зашифровать, — например, голос ведущего. Если представить его в виде звуковых колебаний, то он будет выглядеть примерно так:

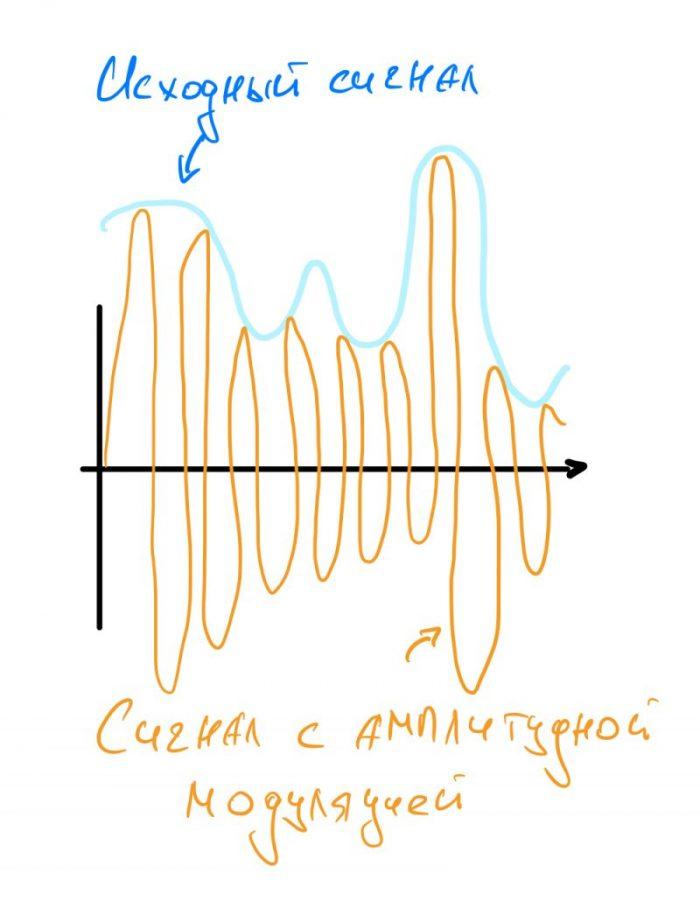

Амплитудная модуляция меняет амплитуду несущей частоты (амплитуда — это насколько высоко над осью Х поднимается волна), чтобы верхние пики образовали нужный нам сигнал:

В этом алгоритме частота остаётся неизменной, а меняется только амплитуда сигнала. Обычно это работает на средних и коротких волнах — их чаще всего используют для передачи на длинные расстояния.

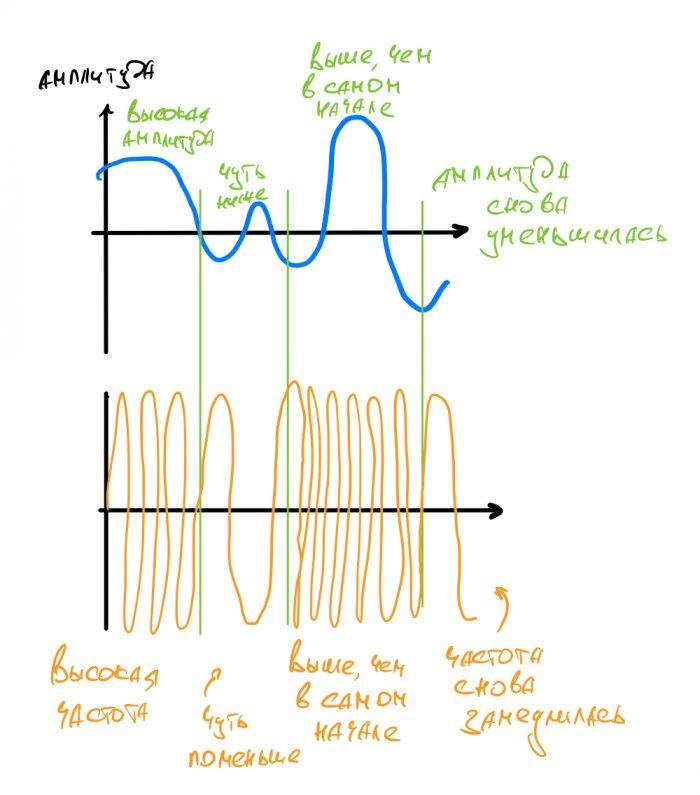

Частотная модуляция работает иначе — меняется сама частота, а амплитуда не меняется. Но частота меняется в очень узком диапазоне, чтобы приёмникам не пришлось переключаться на другую волну.

Цифровое кодирование

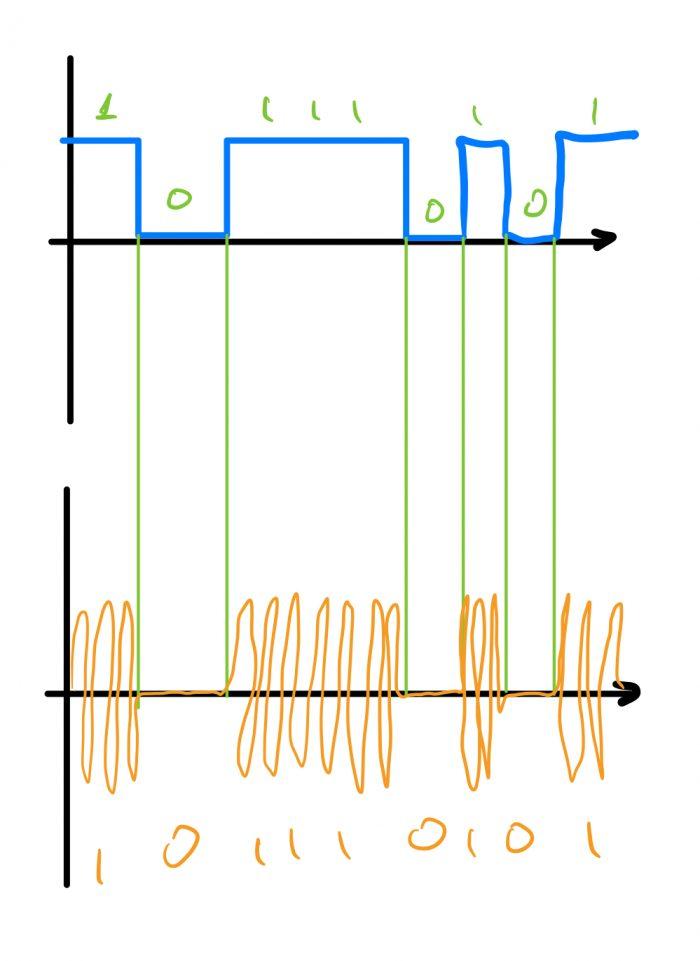

В радиотехнике цифровое кодирование называют цифровой модуляцией. Задача такой модуляции — передать в виде радиоволн, например, нули и единицы, чтобы цифровой приёмник сразу мог их обработать.

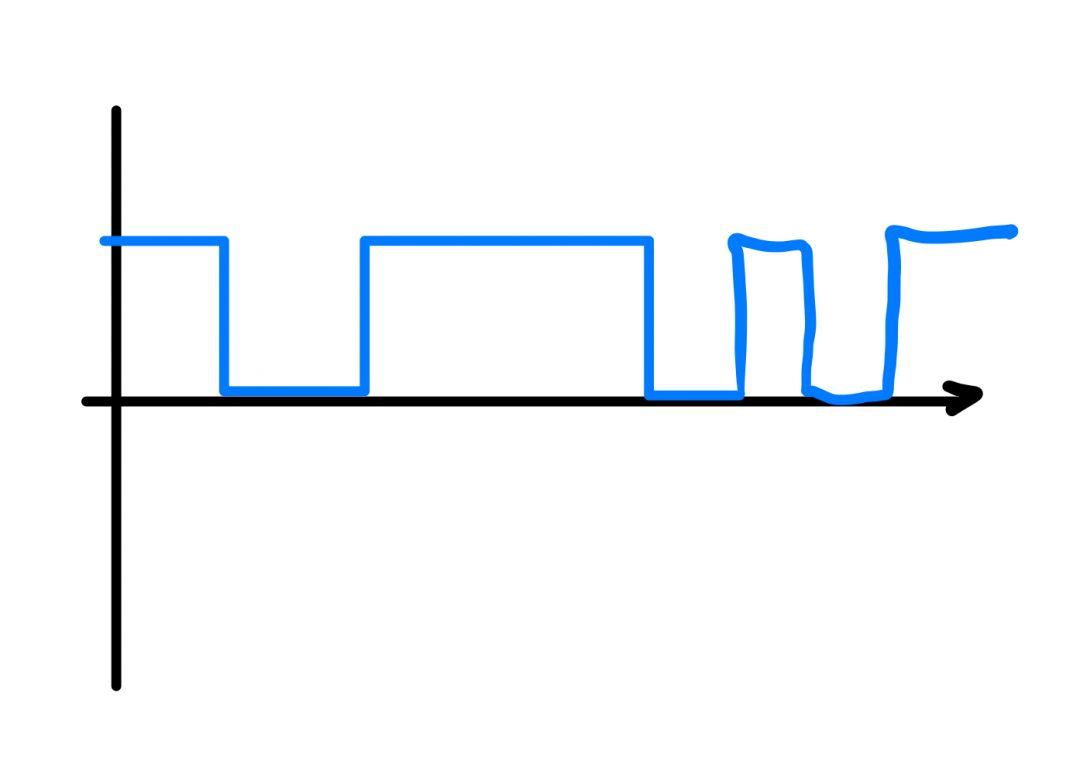

Самый простой способ оцифровать любой сигнал — включать и выключать передатчик, когда нужно передать 1 и 0:

Принципиально это не отличается от того, как передаётся сигнал по проводу: если напряжение есть, это единица. Если напряжения нет или оно низкое — это ноль. Разница в том, что вместо напряжения — электромагнитное излучение.

И как это всё работает?

- Излучатель в вашем роутере возмущает электромагнитное поле (одно поле на всю Вселенную).

- Приёмник в вашем смартфоне «слушает» возмущения поля и пытается вычленить из них вибрации на нужной ему частоте.

- Вычислив эти вибрации, приёмник начинает их расшифровывать: превращать в единицы и нули.

- Из всей массы единиц и нулей процессор вычленяет то, что предназначено конкретно для этого устройства.

- Вычленив предназначающиеся ему пакеты, процессор передаёт их на обработку дальше в операционную систему, где происходит обработка данных.

Источник: thecode.media

Основы цифровой техники

Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) предназначены для преобразования аналоговой величины в цифровой код. Другими словами, АЦП — это устройства, которые принимают аналоговые сигналы и генерируют соответствующие им цифровые.

В принципе, вполне реально осуществить преобразование различных физических величин непосредственно в цифровую форму. Однако, процесс этот весьма сложен и кое-где непригоден. Поэтому наиболее рациональным является сначала преобразование чего-то там в функционально связанные с ними электрические сигналы, а затем с помощью преобразователя напряжение-код в цифровые. Именно последние и понимаются, как АЦП.

Сама суть преобразования аналоговых величин заключается в представлении некой непрерывной функции (например, напряжения) от времени в последовательность чисел, отнесенных к неким фиксированным моментам времени. Если говорить простым языком, то пусть, к примеру, есть какой-то сигнал (непрерывный) и для преобразования его в цифровой необходимо этот самый сигнал представить в виде последовательности определенных чисел, каждое из которых относится к определенному моменту времени.

Для преобразования аналогового (непрерывного) сигнала в цифровой необходимо выполнить три операции:дискретизация, квантование и кодирование. Во многих умных книжках последняя операция исключается. Об этом немного ниже. Итак, разберем пока непонятные понятия.

Дискретизация — это представление непрерывной функции (т. е. какого-то сигнала) в виде ряда дискретных отсчетов (по-буржуйски дискрет означает отличный, различный). По-другому можно сказать, что дискретизация — это преобразование непрерывной функции в непрерывную последовательность. Давайте глянем на рисунок 1, где изображен принцип дискретизации.

На рисунке показана наиболее распространенная равномерная дискретизация. Сначала имеется непрерывный сигнал S(t). Затем он подвергается разбиению на равные промежутки времени Δt. Вот эти промежутки «дельта тэ» и есть дискретные отсчеты, называемые периодами дискретизации. В результате получается последовательность отсчетов (дискретных) с шагом в Δt.

По сути в основе дискретизации непрерывных сигналов лежит возможность представления их, т. е. сигналов в виде взвешенных сумм некоторых коэффициентов, обозначим их как ai, иначе называемых отсчетами, и набора элементарных функций, обозначим их как fi(t), используемых при восстановлении сигнала по его отсчетам.

Период дискретизации выбирается из условия:

где Fв — максимальная частота спектра сигнала. Это выражение есть не что иное, как теорема Котельникова, которая гласит: Любой непрерывный сигнал можно абсолютно точно восстановить на выходе идеального полосового фильтра (ПФ) с полосой Fв, если дискретные отсчеты взяты через интервал Δt = 1 / 2Fв.

А это значит, что частота дискретизации должна быть вдвое больше максимальной частоты сигнала. На практике, например, это хорошо иллюстрирует обычный компакт диск (КД или CD) или, как его называют, AudioCD. КД записывают с частотой дискретизации 44,1 кГц. А это значит, что максимальная верхняя частота будет равна 22 кГц, что, как считается, вполне достаточно для уха человека (помните, частотный диапазон для уха человека равен 20. 20 000 Гц).

При квантовании шкала сигнала разбивается на уровни. Отсчеты помещаются в подготовленную сетку и преобразуются в ближайший номер уровня квантования. Опять посмотрим на рисунок:

На рисунке изображено равномерное квантование. Одним из основных параметров является δ — шаг квантования. Соответственно, при равномерном квантовании шаг квантования одинаков. Итак, согласно определению запихиваем отсчеты в подготовленную сетку. Первый (слева направо) отсчет находится ближе к уровню 3 (уровни квантования — по вертикальной оси).

Второй — к 5-му уровню и т. п. Таким образом, вместо последовательности отсчетов получаем последовательность чисел, соответствующих уровням квантования.

При равномерном квантовании динамический диапазон получается довольно большим, а это не есть гуд. Поэтому придумали так называемое неравномерное квантование, при котором динамический диапазон уменьшается. Ну понятно, наверное, что шаг квантования δ будет различным при различных уровнях. При малых уровнях сигнала шаг небольшой, при больших он увеличивается.

На практике же неравномерное квантование практически не используется. Вместо этого применяют компрессоры, причем америкосы используют μ-компрессоры, европейцы — А-компрессоры (грэческая буковка μ читается «мю»). Характеристика компрессора показана на рисунке 3.

Для восстановления сжатого динамического диапазона используют декомпрессор или экспандер. Понятно, что амплитудная характеристика экспандера обратна компрессору.

Кодирование — это сопоставление элементов сигнала с некоторой кодовой комбинацией символов. Широко используется двоичный код.

Ну а теперь перейдем собственно к АЦП. АЦП бывают последовательные и параллельные. Начнем с параллельных.

Параллельные АЦП

Чаще всего в качестве пороговых устройств параллельного АЦП используются интегральные компараторы. Схема типичного АЦП параллельного типа приведена на рисунке 4.

Довольно простая схема. Число компараторов DA выбирается с учетом разрядности кода. Например, для двух разрядов понадобится три компаратора, для трех — семь, для 4-х — 15. Опорные напряжения задаются с помощью резистивного делителя. Входное напряжение Uвх подается вход компараторов и сравнивается с набором опорных напряжений, снимаемых с делителя.

На выходе компаратора, где входное напряжение больше соответствующего опорного, будет лог. 1, на остальных — лог. 0. Естественно, пир входном напряжении равном 0 на выходах компараторов будут нули. При максимальном входном напряжении на выходах компараторов будут лог. 1. Шифратор предназначен для преобразования полученной группы нулей и единиц в «нормальный» двоичный код.

Параллельный АЦП является самым быстродействующим из всех, поскольку компараторы работают одновременно. Но есть весьма существенный недостаток. Как было сказано выше, разрядность такого АЦП определяется числом компараторов (ну и резиков, конечно). При малой разрядности это еще не так хреново. А когда разрядов 10-12.

Для 10-ти разрядного АЦП понадобится 2 10 — 1 = 1023 штук. Вот это уже не хорошо. Отсюда вытекает высокая стоимость параллельных АЦП. Кстати, подбором сопротивлений резиков можно выбрать закон преобразования — линейный, логарифмический.

Последовательные АЦП

Последовательные АЦП бывают последовательного счета и последовательного приближения. Типичная схема АЦП последовательного счета приведена на рисунке 5.

На схеме буквами и символами обозначены следующие элементы: К — компаратор, И», ГТИ — генератор тактовых импульсов, СТ — счетчик, #/A — ЦАП. На один вход компаратора подается входное напряжение, на второй — напряжение с выхода ЦАП.

В начале работы счетчик устанавливается в нулевое состояние, напряжение на выходе ЦАП при этом равно нулю, а на выходе компаратора устанавливается лог. 1. При подаче импульса разрешения «Строб» счетчик начинает считать импульсы от генератора тактовых импульсов, проходящих через открытый элемент «И».

Напряжение на выходе ЦАП при этом линейно нарастает, пока не станет равным входному. При этом компаратор переключается в состояние лог. 0 и счет импульсов прекращается. Число, установившееся на выходе счетчика и есть пропорциональный входному напряжению цифровой код. Выходной код остается неизменным пока длится импульс «Строб», после снятия которого счетчик устанавливается в нулевое состояние и процесс преобразования повторяется.

Такие АЦП имеют низкое быстродействие. Достоинством является сравнительная простота построения.

Более быстродействующим являются АЦП последовательного приближения, называемый также АЦП с поразрядным уравновешиванием. АЦП последовательного приближения показан на рисунке 6. В основе работы таких преобразователей лежит принцип дихотомии — последовательного сравнения измеряемой величины с ½, ¼, ⅛ и т. п. от возможного ее максимального значения.

В таком АЦП используется спешиал регистр — регистр последовательных приближений. При подаче импульса «Пуск» на выходе старшего разряда регистра появляется лог. 1, а на выходе ЦАП напряжение U1. Если это напряжение меньше входного, то в следующем по счету разряде регистра записывается еще лог. 1. Если же входное напряжение меньше, то лог.

1 в старшем разряде отменяется. Таким образом, методом проб перебираются все разряды — от старшего до младшего. На всю операцию преобразования требуется импульсов ГТИ всего в два раза больше количества разрядов. То есть АЦП последовательных приближений намного шустрее АЦП последовательного счета.

Последовательно-параллельные АЦП

Последовательно-параллельные АЦП — это компромисс между параллельными и последовательными АЦП, т. е. желание получить максимально возможное быстродействие при минимальных затратах и сложности.

На рисунке 7 показан для примера двухступенчатый АЦП. В многоступенчатых преобразователях процесс преобразования разделен в пространстве.

Для примера на рисунке изображен двухступенчатый АЦП. АЦП1 (верхний) осуществляет «грубое» преобразование входного сигнала в старшие разряды. Сигналы с выхода первого АЦП поступают на выходной регистр и одновременно на вход быстродействующего ЦАП. Кружочек с плюсиком — это сумматор, но в данном случае вычитатель.

Цифровой код преобразуется ЦАП в напряжение, которое вычитается из входного в этом самом кружочке с плюсиком. Разность напряжений преобразуется с помощью АЦП2 в коды младших разрядов. Регистр для упрощения можно выкинуть. В таких схемах ЦАП чаще всего выполняется по схеме суммирования токов с помощью дифференциальных переключателей, но могут быть построены по схеме суммирования напряжений.

Требования к точности АЦП1 выше, нежели ко второму. Оба АЦП параллельного типа. Допустим, и тот, и другой 4-х разрядные, в каждом используется по 16 компараторов. В итоге получается 8-ми разрядный АЦП всего на 32 компараторах, тогда как при построении по параллельной схеме понадобилось бы 2 8 — 1 = 255 шт. Быстродействие примерно раза в два хуже.

Помимо этого бывают многотактные последовательно-параллельные и конвейерные АЦП. У них несколько иная структура. К примеру, многотактные преобразователи работают с различным шагом квантования, т. е. в преобразователе процесс преобразования разделен во времени. В один момент времени формируются старшие разряды, в другой момент времени шаг квантования уменьшается и формируются младшие разряды.

Источник: radio-uchebnik.ru

Цифровой сигнал

Современные системы коммуникации сложно представить без цифрового сигнала, который за последние два-три десятилетия активно вытеснил аналоговый сигнал из многих сфер.

Что же такое цифровой сигнал?

Его можно представить в виде определенной дискретной последовательности, описывающей определенный параметр передаваемых данных. Для этого наиболее часто используется двоичная система, привлекающая простым кодированием. Она сегодня нашла широкое применение в электронике.

Природа цифрового сигнала

Как ни странно, но многие свойства цифрового сигнала зависят от его природы, которая по своим физическим параметрам является аналоговой. Именно по этой причине сигнал под влиянием шумов и других параметров линий, по которым он передается, подвержен воздействию поляризации, флуктуациям по частоте, амплитуде и фазе.

Однако наделение сигнала “цифровыми” свойствами позволяет воспользоваться компьютерной обработкой и получить переданную информацию с очень высокой точностью. Такая полная регенерация сигнала возможна вплоть до определенного соотношения между шумом и сигналом.

Это позволяет значительно усилить сигнал без искажений, в отличие от аналогового сигнала, который усиливается вместе с шумами.

Недостатки цифрового сигнала

В отличие от аналогового сигнала, цифру сложно передать без искажений на большие расстояния. Исправить этот недостаток позволяет модуляция сигнала передатчиком и демодуляция приемником. Для проверки отсутствия искажений в переданной информации используются цифровые алгоритмы, улучшающие надежность получения данных.

Другим недостатком цифрового сигнала является наличие порогового значения сигнал/шум. Если зашумленный аналоговый сигнал можно частично восстановить, то с цифровым сигналом это невозможно. Наиболее ярким примером, демонстрирующим подобный недостаток, является сотовая связь.

В аналоговых системах даже при существенных помехах можно расслышать своего абонента, в то время как в цифровой связи имеет эффект пропадания слов и фраз.

Избавиться от этого недостатка можно с помощью более частой регенерации сигнала, именно по этой причине операторы сотовой цифровой связи стараются максимально приблизить друг к другу передающие станции.

Источник: voltiq.ru