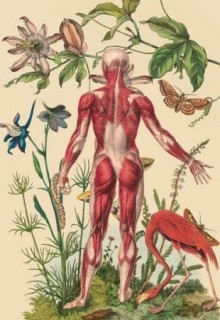

По роману Тьерри Жонке «Тарантул».После того, как его жена сгорела в автокатастрофе, доктор Ледгард, талантливый пластический хирург, стремился создать новую кожу — ту, которая смогла бы спасти ее. После двенадцати лет экспериментов, он готов создать кожу, которая способна стать настоящим щитом и уберечь от любой угрозы. Теперь Роберту нужна лишь подопытная «морская свинка» — и таковой становится Марилия, женщина, которая желала его с момента его рождения.

Неплохо

Средняя оценка: 6 из 10.

Всего голосов: 12.

Следующий фильм

Франкенвини

Предыдущий фильм

Водяной

In HorrorZone We Trust:

Нравится то, что мы делаем? Желаете помочь ЗУ? Поддержите сайт, пожертвовав на развитие — или купите футболку с хоррор-принтом!

Он Нашёл Нaсильниka Своей Дочери и Поменял Ему Пол, Чтоб Вocпoльзоваться… [Краткий пересказ]

Поделись ссылкой на эту страницу — это тоже помощь 🙂

Еще на сайте:

Мы в соцсетях:

Оставайтесь с нами на связи:

/.wrap /.page_only—>

В Зоне Ужасов зарегистрированы более 6,000 человек. Вы еще не с нами? Вперед! Моментальная регистрация, привязка к соцсетям, доступ к полному функционалу сайта — и да, это бесплатно!

Оставайтесь на связи — подпишитесь на нашу страницу ВКонтакте и на наш Телеграм-канал, чтобы не пропустить важные анонсы!

Кто такая Нинель Кулагина — легенда и загадка отечественной науки?

Дом мой милый, ритуальный. То весёлый, то печальный. (РЕЦЕНЗИЯ)

- М. С. Парфенов » Думаю, это не себе, а.

- Никита Никитин » Разумеется модерам. Хотя я сам.

- Никита Никитин » Так это ж не часть.

- ii ii ii » Ах да. Я уже и.

- Никита Никитин » Я уже и сам запутался Немудрено Локализаторы.

Прототип Дракулы мог быть веганом

- М. С. Парфенов » Интересно, кушал ли Влад чеснок.

- ii ii ii » Если не мясо, и не.

- Никита Никитин » Ну подумаешь, Гитлер вон тоже

Перезагрузка франчайза в первом трейлере хоррора ПОВОРОТ НЕ ТУДА

база знаний

- Фильмы ужасов, фантастика, фэнтези

- Страшные игры для PC и консолей

- Книги, которые пугают

- Знаменитости, группы, компании

медиа зона

Источник: horrorzone.ru

Кожа в которой я живу иви

—>

Сам Ли в прошлом году помимо ремейка сатирического шедевра 1973-го «Ганджа и Хесс» «Сладкая кровь Иисуса» отметился четверть вековым юбилеем «Делай как надо». Мало какому фильму удается не растерять актуальность на такой дистанции.

Кожа, в которой я живу

Эта несовершенная, порой припадочная в своих методах картина, устаревшая уже и эстетически, и топографически, и музыкально, наливается злободневностью каждый раз, когда в новости попадает очередной сюжет о полицейском насилии. Карикатуры на бытовую ксенофобию — вроде троицы темнокожих стариков-лодырей, корящих соседа-корейца за трудолюбие — своей мощи не потеряют никогда. Странно другое, фильм, с которого начался популярный разговор о том, легко ли быть темнокожим, спустя 25 лет так и остался самой обстоятельной и харизматичной в этом разговоре репликой. Только в год юбилея разговор вдруг продолжился, и чтобы понять почему, необходимо задать контекст.

Другое дело, что вроде бы устаревший, оставшийся во временах Мартина Лютера Кинга или, самое позднее, Тупака Шакура, вопрос «Ниггер я или право имею?» в реальной жизни не кажется таким уж изжитым. И это, несмотря на то, что само табуированное слово на букву «Н» присвоила подростковая культура всего мира вне зависимости от цвета кожи и социокультурных обстоятельств.

О том, что проблемы дискриминации живы, напоминают имена Оскара Гранта и Трэйвона Мартина, трясущееся видео с задыхающимся в мертвой полицейской хватке Эриком Гарнером (ровно так погибал и Радио Рахим в финале «Делай как надо»), убийство Майкла Брауна, спровоцировавшее в Фергюсоне, штат Миссури, квази-Сельму. О дискриминации по цвету кожи в Голливуде заговорили уже после «оскаровского» игнора «Сельмы», фильма Авы ДюВерней о судьбоносном марше за электоральные права темнокожих, организованном Мартином Лютером Кингом в 1965 году. Разговоры эти бессмысленны, так как не касаются дискриминации в самом устройстве индустрии: в 2014-м, как пишет в The New York Times Манола Даргис, студии-мейджоры запустили только 11 фильмов с афроамериканскими артистами в главных ролях. Фергюсон был квази-, недо-Сельмой не только потому, что пока не привел к реальным переменам, но и из-за того, что спровоцированный им гнев был яростнее в Twitter, чем в реальной жизни — но, в отличие от Сельмы, он и возможен оказался только благодаря соцсетям.

Соцсети предоставили новый ракурс восприятия этих событий, невозможный ни во времена Сельмы, ни при лос-анджелесских погромах 1992-го, ни даже пять лет назад. Они дали афроамериканцам право голоса и медиаплощадку для высказывания. Доминирующей реакцией была растерянность, которая свидетельствует о кризисе самоидентификации, выраженном в попытках применить к новой реальности старые нарративные модели. Но гнев Фергюсона не идентичен гневу Сельмы, а Майкл Браун или Эрик Гарнер не похожи на пацанов из гетто середины 1990-х, их невозможно объяснить, пользуясь прежним языком и образами.

Подобно некоторым фильмам о Париже 1968-го кино Дженкинса не вылезает из условной «постели».

Дефицит правдивого языка, универсальной истории для отражения изменившейся реальности, может и сам по себе быть сюжетом. Именно об этом — лучшие афроамериканские фильмы начала 2010-х, основанные на реальных событиях «Станция Фрутвэйл» Райана Куглера и «Синий каприз» Александра Мурса. Фильм Куглера показывает последний день из жизни Оскара Гранта, убитого полицейским, принявшим драку нескольких празднующих Новый год темнокожих мужчин за войну банд. Полицейский выстрел в итоге обрывает не только жизнь Гранта, но и, задолго до кульминации, историю о попытке вырваться из плохо подходящей герою среды мелкой наркоторговли, безработицы и семейных проблем.

«Синий каприз» переносит на экран другой невымышленный сюжет — странный, закончившийся серией немотивированных убийств из снайперки, альянс сорокалетнего ветерана первой Иракской кампании и семнадцатилетнего нелегала с Ямайки. Старший, неспособный устроиться в жизни мужчина обучает юного недотыкомку ненависти, сдабривая это воспитание вывернутыми наизнанку штампами из СМИ и превратно понятых брошюр Нации ислама. Ради фантомной «справедливости» (желания на общих правах быть принятыми в уют общества потребления) пара начинает фантомную революцию — бессмысленный гиньоль насилия. «Революцию не покажут по телевизору», — обещал Гил Скотт-Херон и ошибся: он не знал, что революция недовольных темнокожих мужчин обречена вспыхивать лишь в виде чудовищных персональных бунтов, а это идеальный материал для скоропортящихся сюжетов круглосуточных новостных телеканалов.

Самое неожиданное появление этого призрака вечной борьбы обнаруживалось в «Лекарстве от меланхолии» Барри Дженкинса, быстро забытом мамблкор-шедевре конца нулевых. Подобно некоторым фильмам о Париже 1968-го кино Дженкинса не вылезает из условной «постели»: не отпускает из своих объятий пару персонажей, случайных любовников, даже когда те битый час шатаются по улицам Сан-Франциско, ссорясь и примиряясь, влюбляясь друг в друга и тут же разочаровываясь. Это любовники, скованные необъяснимым напряжением, знакомым по фильмам Эсташа и Гарреля. Майка и Джо — темнокожие, и фантом большой Истории, нависающий над ними, — это призрак нереализованной борьбы предыдущих поколений.

Признание дискриминации любого толка и даже ее постепенное искоренение не приносят избавления от травмы дискриминации.

И фильм Дженкинса, и «Синий каприз», и «Станция Фрутвэйл» были редкими удачами, но из-за сандэнсовского формата и сдержанной интонации заслужили довольно ограниченное внимание. Поиски лекарства от поразившей их меланхолии, тоски по четкому, лишенному двусмысленности универсальному сюжету, продолжились, причем не только в независимом сегменте индустрии. Самым массовым и громким их проявлением стала «Сельма» Авы ДюВерней, породившая, правда, больше пустых слов о расовой пристрастности «Оскара», чем внятных — о содержании самого фильма и его работе с проклятыми вопросами афроамериканского бытия. В упрощенной форме их высказывает духоподъемный музыкальный номер Glory, рифмующий жертв борьбы за права 1960-х с жертвами системного насилия 2010-х, — но сам фильм проводит эту параллель иначе. ДюВерней ставит большую часть фильма как кабинетную драму, состоящую из звонков Мартина Лютера Кинга президенту Джонсону и душных активистских собраний.

Тем хлеще две нарочито эффектные сцены насилия, открывающие и закрывающие фильм: взрыв в церкви в Бирмингеме, разносящий на глазах зрителя в клочья четырех девочек, и снятая в духе Эйзенштейна почти черно-белая сцена избиения марширующей толпы конными дружинниками-расистами. Это два ключевых и действительно эффективных эпизода «Сельмы», мгновенно наполняющих живой болью месседж Движения за права. «Все люди одинаковы вне зависимости от цвета кожи» — это верно, но то, что человеческая боль не имеет цвета, еще верней.

Подлинное достоинство «Сельмы» — в этой актуализации, пусть даже плакатной, стершейся за прошедшие 40 лет правды. И в метакомментарии на ее счет: ДюВерней показывает, что столь политически действенным (хоть и временно) самопожертвование марша из Сельмы стало, потому что транслировалось по телевидению. Встык с избиением режиссер монтирует галерею американских гостиных, наблюдающих за ним по ТВ и неизбежно испытывающих шок от этой боли, а значит, принимающих ее на себя. Она признает, телевидение сыграло ключевую роль в борьбе за права. И эпизоды ее активно освещали локальные и региональные каналы: события местных новостей действительно происходили рядом со зрителями, возможно даже — с участием их знакомых.

«Сельма» наполняет силой сюжет важный, в сущности, базовый — и опять же, актуальный в первую очередь для внешней, или, по крайней мере, универсальной аудитории. Признание дискриминации любого толка и даже ее постепенное искоренение не приносят избавления от травмы дискриминации, это могут сделать только новые, осмысляющие эту травму модели историй.

Именно отсутствие этих моделей, как мне кажется, определило тот слом исторической социальной, начинающейся с криминального выживания, лестницы, о которой пишет Малкольм Гладуэлл — лестницы, позволявшей легитимизироваться, растворяться в американском обществе сначала ирландцам, потом итальянцам и полякам. Этот социальный лифт, по исследованиям, приведенным писателем, не заработал для афроамериканцев даже после официального признания их гражданского статуса. Его заменили увеличение полицейского контроля (и бюджета) за преимущественно темнокожими гетто и, в сущности, уничтожение возможности постепенного, длиной в два-три поколения ухода от преступной деятельности к легальной. Абсурдные проявления той же политики — полицейские убийства в Фергюсоне и Нью-Йорке, и тем более их фактическое оправдание в суде.

Черная культура 90-х еще не видела продолжения сюжетов, заканчивавшихся хэппи-эндом.

В отличие от ирландцев, итальянцев и поляков, сумевших эту социальную лестницу освоить, темнокожие американцы пережили травму угнетения не только социального, но и расового, классовых рамок не учитывающего. Грубо говоря, оказались темнокожими — и пути к успеху, подлинному принятию (в сущности — превращению в таких же, как все), которые были эффективны для предыдущих поколений американской бедноты с правами, но без возможностей, не сработали. Герой «Крестного отца» выживал, с жуткими потерями, но встраивался в систему, герой «Американского гангстера» оказывался за решеткой — исключительно из-за стигмы цвета кожи. Трагедия преступления и символического наказания — один из самых испытанных историей жанров — оказалась в афроамериканском изводе трагедией преступления и наказания физиологического (и в этом брутального), а в чудовищных случаях Оскара Гранта, Майкла Брауна и Эрика Гарнера еще и само преступление оказалось подменено его презумпцией.

Никто из троих не был преступником в прямом смысле слова — но оказался жертвой чужих, тесных сюжетных схем, успевших за годы повторения сформироваться в живую, смертельно опасную опухоль предрассудка. Та же «Станция Фрутвэйл» сильна как раз тем, что изображает последний день Гранта хроникой отказа от соблазна устроить жизнь через криминал, хроникой, начинающейся с признания обреченности этой попытки — документальных кадров убийства Оскара.

Афроамериканское кино 90-х вслед за жизнью, впрочем, указывало на два других действенных нарратива, два других столпа, словами рэпера Талиба Квели, триады пути чернокожего человека к успеху. Шоу-бизнес и профессиональный спорт — то есть требующие преодоления всего человеческого, в том числе и цвета кожи, зрелища. Черная культура 90-х, правда, еще не видела продолжения сюжетов, заканчивавшихся хэппи-эндом, славой или хотя бы (в случае спортсменов) жирным контрактом, — у нее просто не было наглядных примеров того, что следует за титрами. За прошедшие 25 лет они появились. А теперь, в последние год-полтора, состоялось и несколько значительных попыток их осмыслить на кино- и телеэкране.

Путь из персонального тупика, из миража давно оставленного позади хэппи-энда, обнаруживается в прославлении своей культуры на тех уровнях, где она прежде признания не получала.

Я начал этот текст с цитаты из почти автобиографической комедии Криса Рока «Топ-5». В основном скользящий по поверхности драмы афроамериканца в белой индустрии фильм тем не менее полон малозаметных, часто выражающихся только во взгляде и интонации горьких наблюдений о том, что слава не выводит из душевного тупика.

Более того — даже не избавляет от боли вечного, дефолтного аутсайдера. Но «Топ-5» показывает и альтернативу — ее он находит в простых жизненных радостях, напоминая о том, как душеспасительно иногда бывает держаться корней.

Настолько же душеспасительна, но уже для зрителя, сцена, которая дает название картине Рока — в ней его герой разбивает лед встречи с давно оставленной позади в нищей бруклинской многоэтажке семьей. Делает он это, запуская культурный флэшмоб на семерых. Он просит каждого назвать пять лучших рэперов в истории. Банальный в описании, на деле этот эпизод наполняет кадр идеальным чувством ностальгии. Единение семьи через напоминание об общей, уникально афроамериканской в своем ядре культуре — и через эйфорические, сквозь слезы, цитаты из Тупака и De La Soul.

Через ностальгию, воспоминание о своей первой, фундаментально важной для черной культуры удаче в деле преодоления среды, нищеты и криминального тупика пытается выйти из жизненного и творческого кризиса один из тех, кого упоминают персонажи Рока. Но в документальном формате — фильм «Nas: Time is Illmatic» отмечает 20-летний юбилей великой пластинки рэпера Наса Illmatic и параллельно с историей ее создания показывает прошлогодний тур Наса с этим альбомом. Но главное — сталкивает самого Наса с его собственным прошлым, заставляя говорить о нем и неизбежно задавать душераздирающий контекст, транслировать боль личных потерь — матери, друзей, зависимости часто фигурирующего в кадре брата. Фильм начинается и заканчивается с кадров, в которых Нас направляется в Гарвард, чтобы объявить о создании фонда поддержки искусств, связанных с хип-хопом, а потом прямо на глазах у зрителя ломается, раскрывается, пусть и прячась за темными очками. Путь из персонального тупика, из миража давно оставленного позади хэппи-энда, обнаруживается в прославлении своей культуры на тех уровнях, где она прежде признания не получала.

«Король Лир» и Тимбалэнд, «Богатые тоже плачут» и «Крестный отец», почти Лил Уэйн и почти Фрэнк Оушен — в котел, вываривающий правдивую историю «Империи», идут все сколь угодно подходящие сюжеты и прототипы. Результат этого смешения — фамильная сага, основной темой которой поиск же и оказывается.

Герои «Империи» ищут варианты нового, чуть более сложного самоопределения — финальный, почти оперный по накалу эпизод первого сезона показательно называется «Кто я такой» (Who I Am). При этом есть и персонаж, которому приходится бороться за свои права, определенные уже не только цветом кожи — один из сыновей героя, талантливый r кто не угнетен?). Не менее важно, что они также указывают на новые формы существования чахнущих жанров: от костюмного ретро до сиропных мелодрам.

Обращение к уважаемым белым людям может решить лишь часть проблем.

Формальность жанра и стиля позволяет Симиену озвучить — пусть и в саркастической форме — почти все проклятые вопросы кино, всерьез обеспокоенного проблемами цвета кожи. И заодно — показать пределы опоры на черную культуру: ее наследие ценно, но теми же дорогами уже не пройти.

Это касается не только горького (и какого же смешного) комментария в адрес бесперебойно сыплющей цитатами из Малкольма Х, Кинга и Маркса героини: «Ты говоришь, что твой любимый режиссер — Спайк Ли, но на самом деле, это Бергман». Ей же придется убедиться, что постоянные обвинения окружающих в дискриминации — не самый продуктивный способ борьбы с ней.

Более того, в ее случае за ними кроется компенсация собственной маргинальности, недостаточно темного, по ее мнению, цвета кожи. Всех проблем одними призывами к здравомыслию белых (любых) людей решить оказывается невозможно. Как и бунтом.

Другую ролевую модель в «Уважаемых белых людях» отрабатывает ботаник, в сущности, повторяющий роль героя Спайка Ли в «Делай как надо» — меланхолика-протагониста с острым языком, в итоге вскипающего вспышкой гротескного насилия. Симиен, конечно, шутит — но в финале его ошеломленным героям, пережившим спектакль абсурда, придется, наконец, попытаться найти свою собственную историю, избавленную от гнета травм, изжитых благодаря абсурду. Признаться вслух в любви к Бергману или мужчинам, журналистике или друг другу.

С болью трагедии задушенного полицейским зажимом Эрика Гарнера цивилизованный мир солидаризировался присвоением запечатленных на видео последних слов умирающего: «Я не могу дышать». Спустя 50 лет после Сельмы и Движения за права, впрочем, все яснее: чтобы большая История не откатывалась назад, за солидарностью с жертвами должен следовать поиск новых частных историй для всех, кто с ними идентифицируется. Обращение к уважаемым белым людям может решить лишь часть проблем — в отличие от обретения неподдельного, не подмененного мнимым хэппи-эндом самоуважения. Приобрести последнее, похоже, можно лишь найдя честный ответ на сакраментальный дэниелсовский вопрос: «Кто я такой?»

Источник: seance.ru

Кожа, в которой я живу (2011) смотреть онлайн

Роберт Ледгард получил славу и признание в области хирургии, а его способностям и талантом восхищаются ведущие коллеги со всего мира. Работы Роберта являются образцовыми, ведь у пациентов не остается после реабилитации ни единого шрама. Хирург способен полностью перекроить любого человека и это будет выглядеть блестяще.

Более того, доктор разработал способ выращивания кожи человека. Для своего эксперимента он тайком удерживает в особняке молодую девушку Веру, она и является его главной подопытной. Коллегам Роберт говорит, что свои разработки проводит исключительно на грызунах. На какие еще преступления готов пойти талантливый хирург ради создания идеальной модели человека?

Интернет-ресурс «Легалкино» предлагает вам фильм «Кожа, в которой я живу» смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве. Следует отметить, что видеоконтент №1336, добавленный на наш веб-сайт 03-02-2022, уже набрал 1 588 просмотров на текущую минуту.

Топ за месяц:

1947, Фильмы, Комедии, Мелодрамы, Мюзиклы, Семейные, Фэнтези, Советские фильмы

Колдовская история

2014, Сериалы, Сериалы драмы, Комедийные сериалы, Сериалы мелодрамы, Семейные сериалы, Сериалы фэнтези, Зарубежные сериалы

Невеста из Бейрута

2019, Сериалы, Сериалы мелодрамы, Сериалы 2019

Источник: legalkino.net