Алла Борисовна сказала тогда зрителям, приготовившим свои каверзные вопросы: «Вы нападайте, нападайте! Но учтите: скоро наступит время, и у вас такой возможности не будет!» И Примадонна оказалась права. Пришли другие времена и нравы.

Тамара и Владимир Максимовы уже полтора десятка лет как отошли от телевидения и счастливо живут на Кипре. «Все, что мы хотели, мы сделали, — говорят они. — И уже в 2000 году мы приняли это решение, когда пошли эти форматные шоу, закупленные по лицензии. Мы все придумывали сами, буквально из воздуха. И когда встал выбор – работать ли по новым правилам, – мы решили, что это не интересно, у нас все это уже было».

Тамара Максимова – телеведущая, обладательница премии Союза журналистов СССР за создание популярных программ «Музыкальный ринг», «Общественное мнение», «Телекурьер». Владимир Максимов – автор и продюсер программ «Музыкальный ринг» и «Общественное мнение», первых советских телемарафонов, сериалов «Вкус к жизни», «Кто с нами» и т.д. Это — «пионеры» российского телевидения.

Как строят здания в Мумбаи? | Как это сделано? | Discovery Channel

На работе — семья. Дома — сотрудники… Нет. Все наоборот… Да кто же их поймет, этих Максимовых? В 1998 году они оказались в нашей редакционной «гостиной».

Тамара Максимова: Я и Володя начинали работать на телевидении когда мы сами были еще пионерами. Первую передачу как автор и ведущий я провела, когда мне было всего 15 лет. По своему сценарию. Это была детская передача. И случилось это на Мурманской студии телевидения.

Т.М.: Там работали мои родители – они были военными врачами… А Володя в 15 лет начинал здесь, на Ленинградском телевидении. Здесь он прошел все ступеньки, начиная с монтажера декораций. Потом был помощником режиссера, затем ассистентом, и, наконец, режиссером. Теперь Володя — один из руководителей «5-го канала». А я возглавляю телекомпанию «Нева-ТВ».

Что представляла собой ваша первая «пионерская» программа?

Т.М.: Ой, я уже не помню. Что-то, вроде «Клуба юных…». Когда мы с мужем познакомились здесь, в Ленинграде, то сразу стали работать вместе в редакции детских программ. Он был моим режиссером, я — редактором передач. Мы стали делать первые в России телеигры. Тогда даже понятия такого не было. А мы на Ленинградском телевидении сделали первую игровую передачу для пионерских отрядов.

Называлась она «Один – за всех, и все – за одного». Шла программа каждые две недели по Центральному телевидению.

После этого термин «телеигра» вошел в жизнь. Тогда не было никакой возможности смотреть программы не то что западных студий, но и соцстран. Это вынуждало все изобретать самим. Единственным, кто работал в том же жанре телеигр, был Владимир Ворошилов. Он вел в то время «Аукцион», потом – «А ну-ка, парни»/«А ну-ка, девушки».

Мы не были знакомы, но за работой друг друга внимательно следили, отправляли телеграммы, поздравляли с творческими находками.

Т.М.: Вскоре мы с Володей перешли в другую возрастную категорию и стали играть в «игры деловых людей». Уже с другой аудиторией. Создали телеигру «Янтарный ключ», которая шла в Калининграде и странах Балтии — Эстонии, Латвии и Литве. Она просуществовала года три или четыре. Были первые телемосты.

Полная защита | Как это сделано? Спецвыпуск: турбо | Discovery

Еще до Познера. О спутниковой связи мы могли тогда только мечтать. Путем монтажа создавали впечатление, что телемост идет в прямом эфире. На самом деле все отдельные «куски» соединялись вместе в Ленинграде.

Все команды из Прибалтийских республик приезжали сюда. Потом все ехали в Таллин, снимали там эстонскую часть. Потом в Латвию, в Литву. Это была огромная работа, по тому времени эти телемосты были круче, чем «американские», которые потом делал Познер, так как мы соединяли не две страны, а вдвое больше – четыре.

Тем более, что к тому времени появилась спутниковая телевизионная связь, которая позволила упростить механизм проведения телемостов.

Т.М.: Конечно… Потом были «Музыкальный ринг», политическое игровое шоу «Общественное мнение», «Телекурьер». И еще был «фермерский» сериал «Кто с нами?». Всего 28 серий, и каждая в игровой форме рекламировала создание первой Всемирной ярмарки «Российский фермер». Это тоже была идея Володи. Параллельно мы много снимали документальных фильмов.

Был у нас и сериал «Вкус к жизни» из 14-ти серий.

Т.М.: 89-й стал годом перемен в нашем творчестве. Мы поехали в Америку. Вот услышали там о такой вещи, как телемарафон. И решили сделать свой, первый российский. На основе того, что мы слышали о таких программах в Америке, использовав находки и «Музыкального ринга», и политических игр программы «Общественное мнение», мы разработали свою концепцию.

Съемки проходили практически во всех городах Советского Союза. Итогом реализации нашей идеи стали три телемарафона. Транслировались они на 80 стран мира по системе Евровидения. Аудитория была огромная.

Т.М.: Да, следующим международным проектом был опять «фермерский» «Кто с нами?» в 1993-м году. Мы и в Канаде снимали, и в США, и в Европе — Бельгии, Германии, Голландии. А потом, в 1994-м, решили сделать «Вкус к жизни». Причем это была очень интересная тема, которою уже весь мир был «болен». Экология, здоровый образ жизни, все эти диеты, экстрасенсы, калории… Но у нас она не пошла.

Народ не знал, как реагировать. Тогда ситуация в стране была очень сложной…

Т.М.: Да, все были увлечены политикой. И не понимали, как можно на первое место ставить интерес к себе, своему физическому совершенству. Мы сделали 14 серий и остановили производство. Потому что это был очень дорогой сериал. Но вот сейчас (1998 год – Р.М.), если его возродить, он, возможно, оказался бы ко времени.

Вообще, все проекты, которые мы начинали, всегда немного опережали время. Потому их тяжело было продвигать. Но так как они строились на элементах игровых, и взывали скорее не к разуму, а к чувствам и эмоциям, зритель к ним очень быстро привыкал, и без этих образов не мог жить. В частности, этот «фермерский» сериал… Но тогда и фермеров приходилось разыскивать по всей России.

Их были считанные единицы. Этот сериал шел лишь год. Но он настолько был яркий и имел такое эмоциональное воздействие на людей, что спустя два года после его ухода с экрана, люди продолжали писать, думая, что программа еще существует.

Т.М.: Зато мы сделали знаменитое шоу в Кремле, назвав его «Встреча нового политического года». Шел 1993-й, выборы в Думу. И мы сделали гигантское шоу в прямом эфире. Оно шло пять часов прямо из Кремлевского Дворца съездов и транслировалось на 80 стран мира.

К сожалению, победили не демократы, а Жириновский и Зюганов, после чего мы были отправлены «в ссылку» — нашим программам «закрыли» канал Центрального телевидения. Был такой шум, такой скандал! Прямой эфир был расценен чуть ли не как политическое преступление!

У нас тогда была разработана специальная компьютерная система, которая позволяла все данные, начиная с Дальнего Востока, сразу передавать в эфир. CNN каждые 15 минут в течение 6 часов снимала эти данные. Был самый настоящий революционный бум.

О вас многие западные журналисты пишут, как о ведущей американского типа. Какой вы сами видите себя?

Т.М.: Забавно, но до 1989 года мы работали как бы «вслепую», не зная, что делается в мире, за «железным занавесом». Это потом мы стали ездить в Америку, и я там даже поработала на разных шоу. В 1993 году работала на шоу Пэта Фэджика из Лос-Анджелеса, которое по рейтингу занимало 2-е место в Штатах. Шло оно по общенациональному каналу. Потом меня пригласили в Род-Айленд.

У них там появилась сумасшедшая идея, заключавшаяся в том, чтобы русская телезвезда рекламировала их штат. На съемках этого фильма я столкнулась с тем, что…

Вот они говорят, что завтра у нас съемка на ипподроме и мне надо вначале посмотреть, как играют в поло, а потом проехать на лошади. Я к этим лошадям вообще в жизни своей не подходила… И я поняла, что шоумен…ша должна уметь делать все. Мне выдали весь необходимый гардероб — сапоги, шляпу… Я призывала Бога, чтобы он мне помог красиво вскочить на лошадь, не упасть, не… И получилось.

Я впрыгнула в седло, как лихой наездник в кино. Как будто всю свою жизнь занималась верховой ездой. Более того, я потом еще и понеслась галопом. Потом, правда, у меня так тряслись коленки когда я слезла с этой замечательной лошади, что пришлось выпить полстакана виски. Который, кстати, терпеть не могу.

Вообще, в Род-Айленде было очень много трюков. Один эпизод снимался на одиночной яхте с парусом, где самой нужно было делать галсы на каком-то сумасшедшем озере. На середине меня занесло. Чуть не утонула… Потом летала на воздушных шарах, плясала с настоящими индейцами и много всего такого. И я поняла, что все наши попытки сделать из простого ведущего, который читает по «суфлеру», телезвезду, смешны, что наши представления о телезвездах — это «детский сад».

Нужно очень многое уметь. И только тогда ты получаешь право считаться профессионалом высокого класса. Потому что телеведущий — настоящий супермен, и должен обладать профессиональными качествами очень многих профессий, разбираться в спорте и музыке в превосходной степени. В Доме Кеннеди в Нью-Порте мне пришлось сесть за рояль Жаклин и помузицировать. Хорошо, я играю на рояле.

Но подразумевалось, что я должна это уметь. Это у них, относительно телеведущих, в порядке вещей…

И вот когда я приехала, я стала серьезно заниматься собой. Хорошо еще, что машину всегда водила. В итоге, в телеигре «Вкус к жизни» я и запела, и затанцевала. Это были два комедийных шоу. После того, как я снялась у Манина в «Фонтане», он «заразил» меня этим жанром, найдя, что у меня есть способности комедийной актрисы.

А как вы впервые познакомились с понятием «эфир»?

Т.М.: Как ни странно, мое первое знакомство с эфиром произошло благодаря радио. Я училась тогда в 7 классе… 10-классники радиофицировали школу. И я решила сделать радиопередачу. Организовала редакцию. У меня был и спортивный отдел, и юмористический, «колючие» объявления.

Мои радиопередачи были на таком уровне, что директор школы пошел на то, чтобы по средам все уроки начинались на 45 минут позже — все слушали радиопередачу. А потом меня пригласили на Мурманскую студию телевидения.

Когда мы стали работать вместе с Володей, я ничего не вела, а была только сценаристом и редактором. Ведущими были другие. Один из них – Володя Мукусев, который когда мы с ним познакомились работал инженером на заводе. Детские телеигры «Один за всех…» вел Юра Виноградов. Даже Урмас Отт снимался в «Янтарном ключе».

А я была сценаристом и редактором.

Перемены произошли на «Янтарном ключе» в Эстонии. Была нелетная погода, Володя Мукусев не смог прилететь, в то время как все ведущие из других республик уже ждали, были готовы к началу съемок. Надо было начинать. Максимов сказал, что «безвыходная ситуация, давай, сама». С тех пор пишу сценарии только сама для себя.

Теперь, когда появилась возможность смотреть сотни программ, благодаря спутниковому телевидению, что вы смотрите?

Т.М.: Мы, в отличие от писателей, которые «не читают», и композиторов, которые «не слушают» чужую музыку, всегда внимательно следим за развитием телевидения в России. Я знаю всех коллег на всех каналах. Ведь были очень сильные телестудии. Например, в Прибалтике, Минске, Волгограде, Кишиневе, Киеве и многих других городах. Мы все время просматривали российские программы.

Сейчас, когда стало развиваться спутниковое телевидение, как только у нас появилась возможность поставить свою «тарелку», мы ее поставили. Смотрим программы телевидения многих стран. Я в курсе всех шоу, которые мне близки по своему жанру или каким-то находкам. Например, в Италии – шоу Рафаэллы Кары. Я мечтаю, когда мы разбогатеем, и у меня будет столько же возможностей, как у нее, сделать такое же сюрприз-шоу в прямом эфире на три-четыре часа из разных городов.

И, если я не сумею это сама, то я обязательно сделаю для Настюши (дочери – Р.М.). Она уже владеет некоторыми приемами модератора европейских шоу. У нее интересная пластика ведения, свой стиль уже нового поколения. Кроме того, она поет, танцует, сама пишет музыку и стихи. Пробует себя в разных жанрах.

У меня много было хороших учеников – Володя Мукусев, Николай Поздеев, Михаил Грушевский. Но я считаю, что талантливее ученика, чем моя дочь, у меня не было. Тьфу, тьфу, тьфу…

Владимир Максимов: В этом я с Тамарой полностью согласен.

Т.М.: Напомни, какая у нас «тарелка» стоит?

В.М.: Не «тарелка», а система. Оборудование фирмы Pace. Нацелена антенна на самую популярную группу спутников, как я ее называю, «Хот-дог». «Тарелка» без поворотного устройства. Мы решили не дергаться, хватает того количества телеканалов, которое принимает наша система – порядка 30. Интересно, что когда мы поставили антенну, через месяц появился ваш журнал («Телеспутник» — Р.М.).

Получилось, что я среди первых ваших читателей. Из него я узнавал основные технические подробности. Здесь, на «5-м канале», я его выписал.

На просмотр цифровых программ не переходите?

В.М.: Нет пока. Мы ведем еженедельный обзор по всем принимаемым телеканалам. Нам, во-первых, чисто профессионально интересно как сверстан каждый канал, какой дизайн используется. Особенно, какие и где появляются новые шоу, как они делаются. Интересны телеканалы новостей — это же шквал информации.

Неплохо делают свои передачи испанцы. Смотрим все музыкальные каналы и программы – иногда надо найти новое решение или посмотреть, как делается новая песня. Тамара посидит два-три дня и выпишет все самое интересное.

Пару раз и я сидел, выписывал буквально по всем каналам, так называемую, «одежку», то есть оформление межэфирного пространства — заставки, переходы от программы к программе. Рождается много новых интересных идей. Например, на Euronews полностью переделали оформление на очень зрелищный и нарядный дизайн.

Странным мне кажется их составление сетки вещания. Целый ряд развлекательных программ, фильмов и ток-шоу планируется на очень позднее время — после одиннадцати. Буквально по всем каналам. В то время как у нас такие передачи идут в районе восьми часов вечера. Хочу понять, в чем там дело.

Ведь неслучайно они так делают.

У итальянцев любопытно то, что они не смущаются объемом отдельной передачи. Некоторые из них могут идти по три-пять часов подряд. При этом они очень популярны — их смотрят миллионы телезрителей. Кстати, эту систему с модераторами, ведущими я хотел бы ввести на нашем модернизируемом «5-м канале». Это сейчас обсуждается.

Чем, на ваш взгляд, их телевидение отличается от нашего?

В.М.: На мой взгляд, тем, что все программы идут, в основном, в прямом эфире, с возможностью обязательного прямого контакта с аудиторией, со зрителями. И вот это как раз то, что особенно ценно. Еще любопытна их система отражения всех политических событий, выборов. Интересно у них проходит телемарафон. Какая техника!

Колоссальное количество камер разбросано по всей стране, с постоянными телемостами, с возможностью моментального включения в диалог.

Т.М.: У нас эти телемосты ушли. Не смогли развернуть идею – очень дорого. А там это считается очень современным. Но это и есть настоящее телевидение.

В.М: Очень интересны телеигры польских каналов. По большому счету, нам чисто творчески всегда было интересно заглянуть, как работает телевидение в разных странах. Когда мы выезжали за рубеж погостить, сразу включали телевизор. Но выбраться за рубеж и серьезно посмотреть западное телевидение нам удалось только недавно.

Раньше приходилось, что называется, «вариться в собственном соку», не зная, кто чем живет. Никакой информации.

В то же время, это заставило нас самих придумать такие программы, которые мы больше нигде и никогда не встречали. Впервые мы «западное» телевидение посмотрели у родителей Тамары в Выборге — там принимались черно-белые программы финского телеканала. Потом, когда приехали в Америку, поразились — в Лос-Анджелесе буквально 70 с лишним каналов.

Т.М.: Кстати, на каком канале я снималась?

В.М.: На CBN. Снимали в Лос-Анджелесе, потом «гнали» в Нью-Йорк. Оттуда – общая трансляция. А уже вечером смотрели дома. Было любопытно посмотреть все, но принципиально не хотели ничего «красть» — ни шоу, ни приемы.

Поэтому нам обидно за многих наших коллег, которые гоняются за готовыми программами и идеями. Уважения это не вызывает…

А еще спутниковое телевидение поразило новой «болезнью» — когда без конца переключаешь кнопку «дистанционки», переключаясь с канала на канал.

Т.М.: Я научилась смотреть одновременно 4 фильма.

В.М.: Я тоже так научился. Поскольку у нас телевизор с функцией «картинка в картинке», что позволяет одновременно смотреть передачу одного канала, а по другой картинке «гонять» остальные. Дурдом. Но что делать? В Америке «гоняли» 75 каналов. Спасает телетекст. Посмотрел где, какая программа. Еще одно удовольствие спутникового телевидения — система «долби-пролоджик».

Особенно, когда идут спортивные программы. Кайф потрясающий. Полное ощущение присутствия.

Как, по-вашему, должно бы развиваться телевидение?

В.М.: Об этом можно много дискутировать. Но, несомненно, должно быть представлено все. И специальные телеканалы — спортивные, музыкальные, фильмовые, новостные… И каналы, что называется, местечковые. Был эксперимент в Англии, если не ошибаюсь. Дали в одном небольшом регионе всему населению смотреть в течение трех месяцев все телепрограммы, возможные для приема в том регионе.

Первые недели люди лихорадочно смотрели все. Но затем 70 процентов населения выбрало региональное, местное телевидение. Их больше интересовало, что происходит на соседней улице и в знакомом супермаркете. Так что мир к этому тоже приходит.

Позвольте традиционный вопрос. Что нового готовите вы своим многочисленным поклонникам, телезрителям?

В.М.: Поскольку наша жизнь тесно связана с «5-м каналом», хотелось бы именно здесь реализовать планы, которые давно вынашиваются. Хочется создать возможность обратной связи со зрителем. То есть, задумываюсь об интерактивном телевидении с очень хорошим взаимодействием с аудиторией. Таких проектов достаточно много. А в личном… Хотелось бы дочку вывести на самостоятельный проект.

Чтобы она вела молодежную программу.

Т.М.: Относительно будущего, к сожалению, наши с Володей мечты несколько расходятся. Он, как начинал на Ленинградском телевидении, так до сих пор и является его горячим патриотом. Когда его пригласил «5-й канал», он оставил ОРТ и примчался сюда. Связал свою судьбу с будущим городского телеканала. А я человек масштабный. Мне, как большой рыбе в маленьком аквариуме.

Я нуждаюсь в большой аудитории. И именно Володя меня к ней приучил.

Можно чем-нибудь помочь делу? Зритель не простит исчезновения Тамары Максимовой с масштабного телевидения.

В.М.: В планах «5-го канала» — выход на спутниковое вещание. Это даст аудиторию не только Тамаре. Сейчас приходится стартовать в новом качестве, в новых хозяйственных условиях. Планируется очень локальная группа. Есть много идей, связанных с выходом в глобальный эфир.

Т.М.: Хорошо бы задуманное получилось. Хотелось бы вернуться к программе «Янтарный ключ». В ней было много полезного и ценного для всех прибалтийских стран. Было бы здорово сделать Общебалтийский канал.

Беседовал Роман Маградзе

«Телеспутник», январь, 1998

Источник: media-sputnik.net

Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас!

«Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас!» По-немецки это звучало так: «Mach mit, Mach’s nach, Mach’s besser!» Лаконично, призывно, бодро и дружно, собственно, как все, что выходило когда- либо из уст немецкого народа. «Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас!» — еженедельная детская передача телевидения ГДР. Она выходила в период с 1964 по 1990 годы под эгидой национального Олимпийского комитета ГДР. В 1970-х первой половине 1980-х годов программа демонстрировалась Центральным телевидением СССР. Трансляция велась с закадровым синхронным переводом.

На роль ведущего выбрали очень симпатичного немецкого легкоатлета Герхарда Адольфа, сценическое имя — Ади. Программу помогали вести школьники. В состав жюри входили известные спортсмены и члены Национальной Объединенной Команды ГДР, в конце игры победителям вручался кубок.

Идеологически передача была направлена на воспитание здорового спортивного духа у подрастающего поколения. Тематика программы «Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас!» — спортивные состязания между тремя командами школьников из различных городов ГДР. Кроме спортивных эстафет программа включала соревнования — викторины.

Выбирался правильный ответ из нескольких предложенных. Проводился конкурс на знание правил дорожного движения. Детям демонстрировался видеоролик похождений ведущего на улице: «Что Ади сделал неверно?». Затем -капитаны команд должны были назвать наибольшее количество замеченных ими нарушений, которые Ади совершил. И, завершающий конкурс — традиционная финальная эстафета.

Передача производства «социалистических собратьев» из восточной Германии «Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас» была невероятно зажигательна, ведущий — Герхард Адольф, обладавший яркой харизмой — очень нравился детям. В программе «Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас» звучала хорошая музыка, было много юмора и таких ведущих, как Ади, на нашем телевидении тогда еще не было. Семейные конкурсы отличались яркостью и неординарностью. Мы выросли в эру скучного телевидения – и все немногочисленные похожие по тематике наши программы для детей «Мама, папа и я – вместе дружная семья», «Веселые старты»- были менее удачными проектами, чем «Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас».

Кликните на фото для просмотра Фото к статье: 7

| Оценка: нет |

- Бабушки надвое сказали. Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична

- Битлы нашего телевидения. Программа Взгляд

- Передача «Музыкальный киоск»

Внимание,

для выполнения этого действия вам нужно войти или зарегистрироваться. В этом случае история ваших комментариев сохраняется в личном кабинете

Пройдя несложную регистрацию, Вы сможете самостоятельно размещать на портале свои фотографии, статьи, любимую музыку, коллекции, отправлять сообщения другим зарегистрированным пользователям, вести блог.

Пользователи всех стран, соединяйтесь!

Комментарии:

Одна из любимых передач детства

Всегда смотрел и любил эту передачу, да, были программы в наше время.

дорогая передача!

Эту передачу любили советские школьники. Но совсем не потому, что были такие спортивные и азартные, просто было интересно смотреть на своих сверстников из другого мира. Аккуратных, в нарядных спортивных костюмах. каких-то иных.

Кому как. Может, кому то нравилось смотреть на аккуратных школьников, но мне все-таки эта передача нравилась именно за классные состязания и именно за азарт борьбы. Которая была совсем не шуточной. 😉

Хотя девочки — соведущие были просто обалденные, тут не поспоришь.

Интересная была передача.Остроты добавляла тема «плохие-хорошие немцы».Тут же фильм про войну,или урок «памяти» в школе,и эта программа

Источник: 22-91.ru

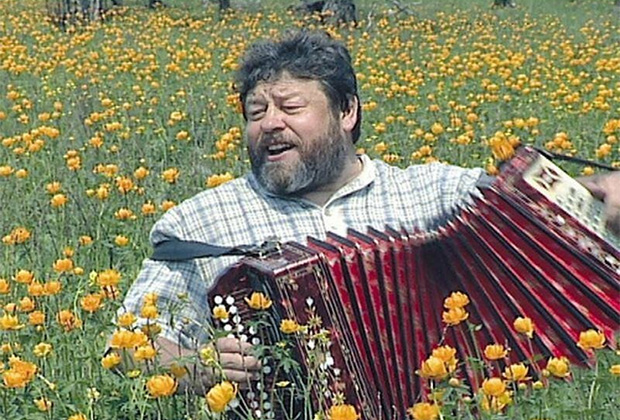

«Возрождение русской культуры пытался пресечь КГБ» Ее спасали Листьев и Черномырдин. Как «Играй, гармонь!» продержалась на телевидении 35 лет?

35 лет назад на телевидении появилась передача «Играй, гармонь любимая!». Сохранившаяся в памяти детей 90-х как символ раннего утра выходного дня, она существует до сих пор. Залихватские гармошечные наигрыши, народный праздник, сопровождаемый песнями и плясками, — на современном отечественном ТВ все это смотрится как артхаус.

Передача несколько раз была на грани закрытия, но, несмотря на кажущуюся неактуальность, «Играй, гармонь!» удалось сохраниться. Как новосибирский музыкант заставил уважать гармонь и привел ее на телевидение? Почему за программу заступались Владислав Листьев и Виктор Черномырдин? «Лента.ру» рассказывает историю феноменального телепроекта.

«Сам видел, как пожилые люди плакали, что гармонь вернулась»

История передачи началась в 1986 году: тогда по Центральному телевидению впервые показали концерт гармонистов, который организовал в Сибири музыкант Геннадий Заволокин. Сегодня сложно поверить в то, что для позднесоветского времени это было настоящим прорывом и почти что революцией, потому что гармонь считалась атрибутом пьяных посиделок, а не частью народной культуры. Концерт вызвал живой интерес и множество откликов. «Сам видел, как пожилые люди плакали, что гармонь вернулась», — писал позже о реакции на первые концерты кемеровский профессор Анатолий Мохонько.

Идея вернуть гармонь широким массам приходила тогда в голову не только Заволокину, однако только он смог вывести ее на всероссийский уровень. Ярославский депутат Анатолий Грешневиков вспоминал, что у них в области подобные праздники проводили еще до появления передачи. «Сейчас не многие поймут, почему вдруг в те времена нашу деятельность по возрождению национальной русской культуры пытались пресечь службы КГБ.

Впрочем, если вспомнить, то и [писателей «деревенской прозы»] Василия Белова и Валентина Распутина тогда считали опасными для государства. Так было. Меня и моих друзей преследовали. За что? За гармошки и балалайки! За краеведение и монастырь. Стыд и срам!

Это сейчас все чекисты православные стали, а тогда все было по-другому», — рассказывал Грешневиков в интервью «Правде.ру».

Вскоре концерты превратили в передачу «Играй, гармонь любимая!», с 1986-го и до самой смерти ее вел Геннадий Заволокин, в 2001 году ведущими стали его дочь Анастасия и сын Захар. Под их руководством программа до сих пор выходит на Первом канале. За 35 лет ее неоднократно пытались закрыть, но сделать это так и не получилось.

История передачи за годы обросла преданиями, в семье Заволокиных их предпочитают воспринимать как знамения. Говорят, что сама судьба постучалась в дверь к будущему ведущему: в 1983 году с предложением организовать «съезд гармонистов» к нему пришел шофер Анатолий Жердев. Вскоре он умер, а Заволокин, который тогда работал в Новосибирской филармонии, отнесся к идее скептически, но все-таки осуществил ее спустя два года.

Первый концерт гармонистов он организовал в 1985 году, к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участников было всего десять, зато зрителей собрался полный зал. Там же выступил и отец Заволокина, который после возвращения с войны ни разу не взял гармонь в руки.

Заволокину пообещали, что концерт покажут по Центральному телевидению, но ждать пришлось долго. В новосибирский эфир он вышел 14 ноября 1985 года, а во всероссийский — только в феврале 1986 года. Дебют на Центральном телевидении стал для Заволокина разочарованием, потому что концерт сократили, вырезали многие важные, по его мнению, части. Передача, которую назвали «Играй, гармонь!» длилась всего 55 минут.

Музыкант решил, что больше не будет сотрудничать с «Останкино», но потом, получив множество писем от зрителей, изменил свое решение и согласился снять еще пару передач. Успех первых выпусков действительно был оглушительным: в 1986 году Заволокин вошел в десятку лучших ведущих СССР.

Вчерашний день

Передача вошла в культурных код 90-х и стала неотъемлемой частью ритуалов выходного дня. Детская писательница Виктория Татур вспоминала в одном из своих рассказов: «По субботам мы топили баню, а в воскресенье всей семьей собирались у телевизора и смотрели передачу «Играй, гармонь!». Такие там задушевные песни исполнялись! И мы с бабушкой подпевали и ногами в такт притопывали».

Старые выпуски «Играй, гармонь!» из 90-х сегодня похожи скорее на артхаус, чем на позднесоветскую передачу. Они снимались без сценария и подготовки, для Заволокина было принципиально важно, чтобы герои импровизировали. В итоге планы весеннего неба и деревенских церквей перемежаются с кадрами, на которых мужчина с гармонью бродит по деревне или скачет на коне по реке, потом идет общаться с местными жителям. Оторвавшись от работы в огороде, они говорят с Заволокиным о жизни, затем поют.

— А вот любовь, по-вашему, это что, Валентина Ивановна? Вот вы в жизни с любовью встречались или вы в жизни с любовью не встречались? Мне интересно.

— Любовь… бывает чувство такое.

— Оно только в молодости?

— Ну почему, оно бывает и в молодости, и в старости. Как у Пушкина.

— Любви все возрасты покорны?

Заволокин, ставший амбассадором народной культуры на Центральном телевидении, выступал резко против любых попыток ее карнавализации и требовал убирать псевдонародные костюмы, застольные песни вроде «Ой, мороз, мороз» и матерные частушки — все это он считал вредительским. Ведущий стремился показать, что народное творчество — это не «бабушки в кокошниках», а живая часть культуры, которая может быть интересна не только старикам, но и детям. В середине 80-х многим действительно казалось, что «кричащие нафталиновые костюмы» — это и есть народная культура.

В 1995 году было основано Общественное российское телевидение (ОРТ). Времена менялись, и вместе с ними стремительно менялась сетка вещания. На том, чтобы на Первом осталась «Играй, гармонь!», настоял лично Владислав Листьев — это была одна из его любимых программ. Он же настоял, чтобы передача, которая до этого выходила крайне нерегулярно, стала еженедельной.

После убийства Листьева никто не оспаривал это решение, хотя шоу и хотели закрыть. Правда, финансировать программу перестали, а Заволокину предложили искать деньги самостоятельно. Тогда музыкант начал привлекать к съемкам участников своего ансамбля «Частушка» и членов семьи. Его жена Светлана стала продюсером, дочь Анастасия — главным редактором, а сын Захар — непостоянным соведущим.

Однажды, по словам Анастасии Заволокиной, их передачу спас лично премьер-министр Виктор Черномырдин: «Ему показали предполагаемую сетку вещания «первой кнопки». Он посмотрел и спросил: «А где «Играй, гармонь!»»? Ему ответили — мол, неформат, вчерашний день. «Верните, — сказал он. — Народу это нужно»».

«Всегда кто-то спохватывался и говорил, что программа нужна сельчанам и пожилым людям. Я понимал, что передача выглядит на ТВ белой вороной — в ней нет выхолощенных, прилизанных, заштампованных мутантов от искусства, которые в последние годы заполонили телеэкран. Мои герои вышли прямо из жизни», — говорил о феномене живучести «Гармони» Заволокин.

В 2001 году, незадолго до гибели Заволокина в автокатастрофе, передачу отправили на каникулы, однако ведущий был уверен, что ее отменили навсегда. «Когда отец ушел из жизни в 2001 году, передачу тогда тоже закрыли. Вообще, если с духовной точки зрения посмотреть на его смерть, то станет понятно, что по сути это была большая жертва, потому что после его смерти передачу уже не посмели закрыть, народ бы этого не понял.

Да, отец хотел еще жить, и все хотели, чтобы он жил, но… И понятно, что он был незаменим, никого другого не приняли бы. Нас и то ругают: «Да ваш отец был не такой!». Да знаем мы, что нам до его открытости, до его щедрости еще расти и расти. Мы только пытаемся сохранить его дух. Нас и приняли-то потому, что мы его кровь», — так Анастасия Заволокина объяснила то, что программу оставили в эфире.

«А с краешку маленькая церковка»

На Первом канале «Играй, гармонь!» оставалась единственной передачей, которую делали не в Москве. Сперва Заволокин периодически приезжал в столицу, чтобы монтировать выпуски, а потом купил оборудование и стал делать программу в Новосибирске. «Случай действительно уникальный: одна из самых популярных в стране телепередач, а ее ведущий — не москвич и даже не живет в столице, а наезжает из провинции и делает передачу как хочет. Не отсиживается в студии в рассуждениях о народном искусстве и его корнях, а мчится снимать в глубинку, раскапывает эти самые корни, показывает всей стране ее самое же! Столица гремит попсой, роком, ночными клубами, тусовками, а в Вологде или Архангельске, на Кубани или совсем уж далеко от Москвы, в каком-то запредельном Ангарске, люди живут своей жизнью и счастливы, и веселы, несмотря на нужду, и поют, и пляшут, что душе привычно, а не то, что навязывает столица!» — оценивали вклад ведущего современники.

Заволокин вообще был противником жизни в столице и неоднократно отказывался переезжать, мотивируя это тем, что он «сибиряк отроду». В Москве ему было «неспокойно на душе»: «Уверен: переберись я в столицу, передача долго не просуществовала бы или стала бы другой, извращенной, что равносильно смерти».

Примером извращенной передачи о частушках и гармони для Заволокиных стала программа «Эх, Семеновна!» — они еще называли ее «злым антиподом» своего творения. «Эх, Семеновна!» просуществовала с 1999 по 2002 год. Ее участники использовали в частушках «брань и непристойность», что было категорически неприемлемо для Заволокина: он до последнего отказывался считать матерные стишки подлинной народной культурой.

Дочь Заволокина Анастасия тоже прониклась этой идеей. «Кто приходит к нам — это уже хорошие люди, потому что народная песня плохим не дается. Это уже наши люди. Мы в любом случае в одной упряжке с теми, кто любит гармошку, и всех приглашаем в кадр», — говорила она в интервью собственному журналу «Играй, гармонь!».

Издание начал выпускать Геннадий Заволокин, который постепенно выстраивал вокруг передачи целую экосистему. Затем журналом занялись дети гармониста. В «Играй, гармонь!» собран самый разный контент, иногда довольно неожиданный: ноты, советы православных священников, молитвы, анекдоты.

В последние годы жизни Заволокин стал православным. В 40 лет он обвенчался с женой, с которой прожил уже много лет, и отрастил бороду. Разгневанные поклонники передачи требовали, чтобы Заволокин побрился, но тщетно. Ведущий верил в то, что борода — единственный приемлемый вид для мужчины: так издревле повелось на Руси.

Он изменил отношение и к своему раннему творчеству. Например, себя самого из первых выпусков «Играй, гармонь!» он считал слишком напыщенным. «Раньше весь мой организм, все нутро, мой мозг, сердце — они работали на мое телесное, на мое внешнее», — говорил он о произошедшей трансформации и признавался, что начал служить «внутреннему человеку» — чему-то вне телесного и бренного.

«Я могу заработать миллиард, если сильно стараться, если приложить массу усилий, где-то кого-то обокрасть маленько, а может, кого-то убить надо — я не знаю, может быть, проще. Вопрос — для чего, куда его тратить. Для чего он заработан?» — философствовал о вечном Заволокин. В эти же годы ведущий начал оригинально сравнивать свою передачу с застольем: на нем много всего вкусного и яркого, «а с краешку ма-а-аленькая церковка». Эта аналогия, по его собственному объяснению, значит, что людям можно веселиться, но нельзя забывать о вере.

Нам кажется, что вот я добьюсь побольше денег за программу «Играй, гармонь!» — и уж я тогда дам вам всем! А этого не будет. Даже если я буду получать в десять раз больше или платить своим артистам очень много, ничего не изменится. Подлец останется подлецом, гордый останется гордым, воришка так и будет воровать, блудник будет ходить и блудом заниматься — не изменится

Геннадий Заволокин

Духовником Заволокина, погрузившегося в религию, стал Игорь Стрельников (схиигумен Серафим), лучший друг ведущего «Пока все дома» Тимура Кизякова с институтских времен. Анастасия Заволокина утверждала, что именно Стрельников дал благословение на то, чтобы она назвала сына Геннадием. У Анастасии и ее мужа Владимира Смольянинова пятеро детей, четверо из них носят фамилию отца, а Геннадий — фамилию матери, так как в таком случае из него получается почти полный тезка деда.

Иногда Заволокина путали с юмористом Михаилом Евдокимовым, ведущий охотно соглашался, потому что не стремился к известности. Современники утверждают, что завистники и недоброжелатели «пытались рвать [Заволокина] на части, втягивать в разные политические игры, используя его имя, популярность». Но ведущий неохотно следил за жизнью медиатусовки 90-х и утверждал, что считает просмотр телевизора грехом, о котором говорит на исповеди.

Вместе с Геннадием передачу начинал делать его брат Александр. В юности и молодости они вместе собирали фольклор и выступали с концертами. В 1999 году Александр основал собственный ансамбль «Вечерка» и ушел из передачи.

Новосибирский писатель Алексей Горшенин утверждал, что причина крылась в диктаторских замашках Геннадия Заволокина. «Руководителем он был жестким, авторитарным, требовавшим безоговорочного подчинения. Часто и с братом не церемонился. На что Александр не раз мне жаловался. Вместе с тем, заведомо отодвигая брата на второй план, Геннадий ревниво, даже несколько подчас нервно относился к его успехам. Литературным в том числе», — писал Горшенин.

Семейные предания

Заволокин погиб 8 июля 2001 года. Автомобиль, которым управлял его сын Захар, попал в ДТП. В результате столкновения с машиной, которой управлял пьяный водитель, ведущий получил серьезные травмы и скончался по дороге в больницу. Захара спасла подушка безопасности. На месте гибели Заволокина его дети построили часовню.

Со временем рядом с ней появилась «Заволокинская деревня»: что-то вроде музейного комплекса, в котором ежегодно проходит фестиваль «Играй, гармонь!».

Вести передачу вместо Заволокина стали его дочь Анастасия и сын Захар. Они вместе снимаются, вместе отбирают участников, да и вообще, судя по всему, проводят довольно много времени вместе. «Крутили всей семьей и нормально накрутили, надо было вам баночку захватить заволокинского хренодера», — делился Захар семейной историей о закрутках в радиоэфире.

Анастасия и Захар за годы съемок объехали не только практически все регионы России, но и разные страны мира. В «Играй, гармонь любимая!» были, например, итальянские и немецкие выпуски. Благодаря съемкам они даже обрели дальнего родственника. По словам Захара, незадолго до смерти отец рассказал Анастасии о доме в Курской области и о семейном предании, по которому она должна узнать родню, — в итоге по тайным приметам она узнала пятиюродного дядю.

Дети Заволокина везде возят с собой отцовскую гармонь и утверждают, что в Белоруссии один человек ее даже поцеловал. Инструмент в семье наделяют мистическими свойствами: в последнюю поездку Геннадий Заволокин взял свою гармонь, хотя обычно ездил без нее, и в аварии она совсем не пострадала.

Дети телеведущего уверяют, что просто не могли позволить делу отца погибнуть. Анастасия Заволокина даже заявляла, что не смогла бы жить, если бы «Играй, гармонь!» прекратила существовать. «Я себя называю «радар», потому что я не сочиняла песни, пока отец не погиб. И когда он ушел из жизни, я просто ловлю то, что он оттуда посылает», — делилась она еще одним мистическим знамением.

Правда, участники народных ансамблей не всегда воспаряют духом после съемок. Например, в Бурятии музыканты жаловались на грубость Анастасии. «Часов до четырех ее не было, а потом пришла — и давай нервничать, говорила некрасивые слова: «Чо вы так плохо хлопаете, чо у вас тут у всех геморрой, что ли?» Думаете, приятно было?» — рассказала одна участница съемок.

Я теперь эту «Гармоню» даже включать не буду — знаю теперь, как ее снимают

участница съемок передачи «Играй, гармонь любимая!»

Однако у ведущих впечатления от съемок совсем другие. «До сих пор подходят к нам с Захаром: «Геннадьевна! Геннадьич! Я вам сейчас наигрыш покажу, послушайте!» И этот момент доверия всегда очень подкупает. Такую ответственность сразу чувствуешь и в то же время думаешь: «Ну, а мне-то что вам дать взамен?» А что я могу дать? Ну разве хорошо с ними поговорить, показать на весь мир», — заключала Анастасия Заволокина.

Источник: lenta.ru