Научный руководитель: к.т.н, доц. Дукельский К.В.

Объем финансирования 2014-2016 г.г.: 9,5 млн. руб.

Источник финансирования: открытое акционерное общество Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника»

Цель работы: разработка и создание оптоэлектронного канала системы диагностики предаварийных состояний.

Основные результаты:

- Разработаны многокритериальные алгоритмы формирования сигнала опасности по результатам обработки данных расчетных и стендовых испытаний, в части касающейся оптоэлектронного канала контроля пространства.

- Проведены стендовые испытания и компьютерное моделирование динамики изменения контролируемых параметров при различных условиях возникновения пожаров в корабельных помещениях.

- Разработаны алгоритмы пространственной локализации и идентификации источников возгораний в объеме защищаемых помещений, проведены испытания эффективности разработанных алгоритмов.

Опубликовано 3 научных статьи.

Альтернативная доставка ТВ-сигнала по всему миру (Леонид Палий, КРОС-2015)

Рисунок 1 — Схема комплекса аппаратно-программных средств системы оптоэлектронного канала контроля пространства

Рисунок 2 – Процесс обнаружения предаварийных объектов

Кафедра сетей связи и передачи данных

Научно-исследовательская работа

«Разработка принципов построения и методов самоорганизации для летающих сенсорных сетей»

Научный руководитель: д.т.н, проф. Кучерявый А.Е.

Объем финансирования 2015-2016 г.г.: 1,5 млн. руб.

Источник финансирования: грант российского фонда фундаментальных исследований

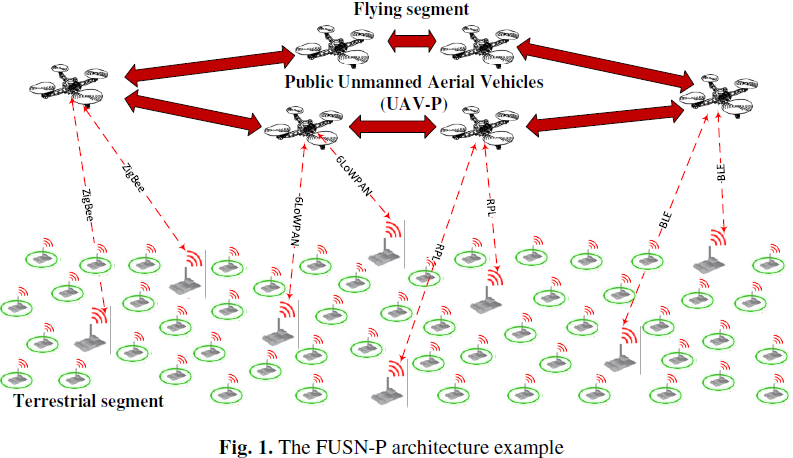

Результат: предложен новый класс сетей — летающие сенсорные сети (ЛСС), отличающиеся от известных ранее летающих Ad Hoc сетей использованием в качестве наземных сетей сенсорных полей и сбором информации с этих полей посредством БПЛА-ОП (беспилотных летательных аппаратов общего пользования). Разработан новый метод кластеризации для ЛСС, пригодный и для использования в любых беспроводных сенсорных сетях, использующий для увеличения жизненного цикла наземной сети (сенсорного поля), обеспечения связности и надежности временные головные узлы, в качестве которых выступают БПЛА-ОП.

Разработаны новые алгоритмы выбора головного узла кластера для двумерных и трехмерных пространств, которые по сравнению с известными обеспечивают увеличение длительности жизненного цикла, большую долю покрытия, отказоустойчивость и уменьшение числа транзитных узлов в наземном фрагменте ЛСС. Разработан метод выбора оптимального маршрута БПЛА-ОП для сбора информации с пуассоновских сенсорных полей при его полете в автономном режиме.

Разработаны новые для теории телетрафика модели и методы расчета, когда БПЛА представляется как система массового обслуживания, а рой БПЛА — как сеть массового обслуживания. Разработаны методы защиты ЛСС от сверхкоротких электромагнитных импульсов и при одновременном выполнении N физических атак. Создана модельная сеть ЛСС в составе модельной сети Интернета Вещей и на базе этой сети экспериментально определено рациональное значение высоты пролета БПЛА-ОП для сбора информации с сенсорных полей. Предложено использовать ЛСС в системах индивидуализированного управления спасением людей при чрезвычайных ситуациях.

Интернет как способ доставки ТВ-сигнала — Григорий Кузин, MSK-IX. ConTech 2021

Опубликовано 32 научных статьи.

Кафедра радиосвязи и вещания

Научно-исследовательская работа

«Разработка рекомендаций по внедрению в Российской Федерации цифрового стандарта радиовещания DRM+»

Научный руководитель: д.т.н, проф. Ковалгин Ю.А.

Объем финансирования 2014-2015 г.г.: 4,85 млн. руб.

Источник финансирования: ФГУП «Российская Телевизионная и Радиовещательная Сеть»

Цель работы: проведение исследований для принятия решения ГКРЧ о возможности создания в Российской Федерации сетей цифрового радиовещания стандарта DRM+ и выработка практических рекомендаций по использованию существующей инфраструктуры и технических средств РТРС для цифрового радиовещания в полосах частот 65,9…74 МГц (УКВ1) и 87,5…108 МГц (УКВ2), выделенных в Российской Федерации для организации высококачественного звукового вещания.

Результат: организована опытная зона цифрового радиовещания по стандарту DRM+ в диапазоне ОВЧ на территории Санкт-Петербурга и прилегающей к нему территории в радиусе до 50 километров. Тестовое вещание в данном формате в РФ производилось впервые.

Проведены измерения в созданной опытной зоне радиовещания, как для стационарного режима приема, так и в режиме мобильного приема для маршрутов, включающих разные типы городской застройки. Результаты исследования подтвердили соответствие технических параметров системы DRM+ заявленным в стандарте значениям. Определены пороговые значения отношения сигнал/шум, требуемые для работы системы в реальных условиях. Сформулированы требования к техническим параметрам передающего оборудования системы DRM+, включая параметры, влияющие на электромагнитную совместимость, требования на величины защитных отношений при наличии помех от аналоговых и цифровых радиостанций, на величины битовых и модуляционных ошибок. Разработаны практические рекомендации по использованию существующей инфраструктуры и технических средств РТРС для организации цифрового радиовещания стандарта DRM+.

Опубликовано 3 научных статьи, зарегистрирована программа для ЭВМ.

Рисунок 1 – Передающее оборудование, смонтированное на телевизионной башне ЛРТПЦ и приемная передвижная измерительная станция.

Рисунок 2 — Карта маршрутов при проведении измерений в мобильном режиме приема.

Рисунок 3 — Зависимость качества декодирования аудиофреймов от отношения сигнал/шум для разных режимов DRM-передатчика.

Рисунок 4 — Характеристики приема DRM-сигнала на маршруте №1.

Научно-исследовательская часть, кафедра радиоприема, вещания и электромагнитной совместимости

Научно-исследовательская работа

«Использование частот телевизионного вещания для организации транспортных сетей доставки ТВ-мультиплекса»

Научный руководитель: к.т.н, проф. Воробьев О.В.

Объем финансирования 2013 г.: 4,9 млн. руб.

Источник финансирования: ФГУП «Российская Телевизионная и Радиовещательная Сеть»

Цель работы: исследование альтернативных методов доставки сигнала телевизионного мультиплекса на радиотелевизионные передающие станции.

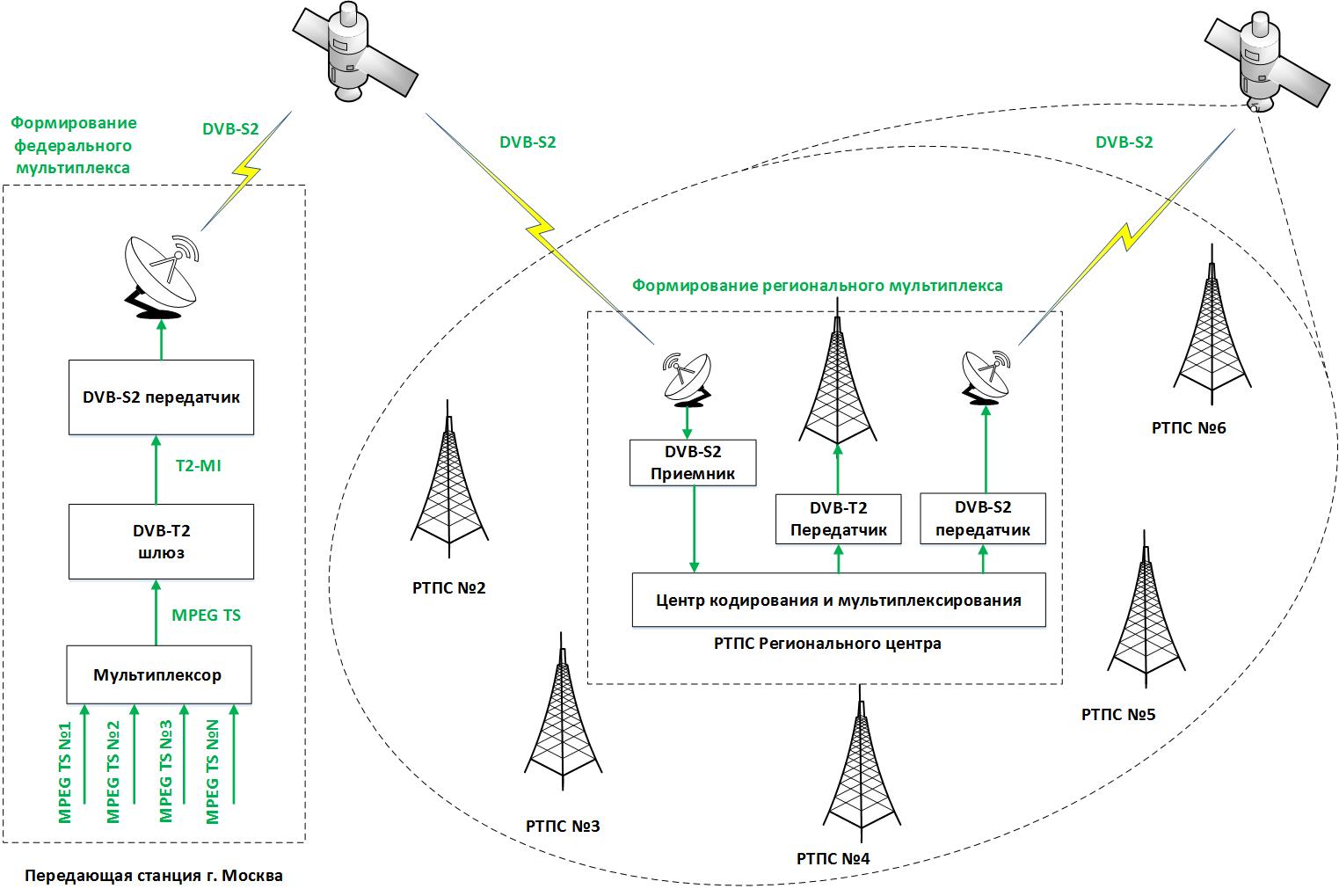

В Российской Федерации в настоящее время наибольшее распространение получил способ доставки сигналов цифрового телевидения формата DVB-T2 на объекты вещания с помощью спутниковых систем (рис. 1). Для повышения надежности транспортных сетей доставки мультиплекса до передатчиков вещательной сети необходимо рассмотреть, а в дальнейшем и реализовать другие возможные способы доставки сигналов телевизионного вещания, используя для этой цели, прежде всего, наземные средства такие, как свободные телевизионные каналы. Решению этой проблемы посвящена данная научно-исследовательская работа.

Результат: проведены стендовые испытания, рассмотрены возможные варианты доставки сигналов цифрового телевидения на объекты вещания, разработана оптимальная схема организации транспортной сети (рис. 2), реализована опытная зона на базе объектов РТРС Краснодарского КРТПЦ (рис. 3), проведены полевые испытания.

Выполненные эксперименты подтверждают, что применение в транспортной сети маломощных передатчиков DVB-T2, направленных профессиональных антенн и приемных устройств в сочетании с грамотным подходом к выбору частот ТВК позволяют реализовать транспортную сеть доставки мультиплекса, не создающую помех действующей сети ТВ-вещания.

Опубликовано 3 научных статьи.

Рис. 1 Существующая схема распределения ТВ-сигнала на передающие станции.

Рис. 2 — Структура опытной транспортной сети.

Рис. 3 — Топология опытной транспортной сети.

Научно-исследовательская часть, кафедра сетей связи

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

«РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ, ЗАЩИТЫ СЕТЕЙ СВЯЗИ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА К НИМ И ПЕРЕДАВАЕМОЙ ПОСРЕДСТВОМ ИХ ИНФОРМАЦИИ, МЕТОДОВ ПРОВЕРКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ НАРУШЕНИЙ ЦЕЛОСТНОСТИ, УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ЕДИНОЙ СЕТИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Научный руководитель: Заслуженный деятель науки РФ, д.т.н, проф. Доценко С.М.

Объем финансирования 2012 г.: 2,4 млн. руб.

Источник финансирования: Минкомсвязь РФ.

Результат: разработаны требования к устойчивости функционирования и защите сетей связи от несанкционированного доступа; методики оценки выполнения требований и ее автоматизированного варианта; перечень нарушений целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи РФ.

Опубликовано 1 монография, 2 научных статьи.

Модели обеспечения целостности, устойчивости и безопасности ССОП

Научно-исследовательская часть, кафедра линий связи

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКАЯ РАБОТА «РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНОЙ БАЗОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ МИКРООПТОМЕХАНИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ТОКА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ НА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ»

Научный руководитель: д.т.н., проф. Бачевский С.В.

Объем финансирования 2012-2014 гг.: 35 млн. руб.

Источник финансирования: ОАО «Авангард»

Целью работы является разработка перспективной базовой технологии создания микрооптомеханического преобразователя температуры и измерительного преобразователя тока для контроля параметров на высоковольтных энергетических объектах в рамках федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы.

Результат 2012 г.: разработаны документация технического проекта микрооптомеханического преобразователя температуры, документация технического проекта измерительного преобразователя тока; созданы макеты микрооптомеханического преобразователя температуры, измерительного преобразователя тока.

Получен патент на изобретение.

Структурная схема вторичного измерительного преобразователя |

Модуль цифровой обработки |

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКАЯ РАБОТА «РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКАМИ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ВДОЛЬ ТРАНСПОРТНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ Г. МОСКВЫ»

Научный руководитель: д.т.н., проф. Доценко С.М.

Общий объем финансирования 2012-гг.: 24,4 млн. руб.

Источник финансирования: ООО «Светосервис»

Цель работы: разработка подсистемы связи комплексной автоматизированной системы управления установками архитектурно-художественного освещения объектов, обеспечивающей выполнение следующих задач: повышение эффективности деятельности организаций города, работающих в сфере архитектурного освещения; повышение надежности и качества АХП и обеспечение оперативного реагирования на чрезвычайные и аварийные ситуации в системе архитектурного освещения города за счет своевременного обеспечения необходимой информацией всех участников и процессов деятельности в сфере АО; создание предпосылок для комплексного планирования и наращивания инфраструктуры КАСУАО и ядра системы связи на основе унифицированных решений с существенных улучшением функциональных характеристик связи; уменьшение финансовых и временных затрат на создание КАСУАО.

Результат 2012 г.: централизованное обеспечение диспетчерского состава и других оперативных служб полной, точной и актуальной информацией, необходимой для оперативного управления архитектурным освещением объектов; построение общего информационного пространства для решения комплексов задач архитектурного и наружного освещения, обеспечения других технологических и производственных процессов.

Опубликовано 2 научных статьи.

|

|

Научно-исследовательская часть, НИЛ энергосберегающих технологий проектирования аппаратуры связи

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКАЯ РАБОТА «РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ЗАПАСА УСТОЙЧИВОСТИ МОДУЛЕЙ ПИТАНИЯ ОТ ВОЗБУЖДЕНИЯ. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ»

Научный руководитель: к.ф.-м.н. Кравцов И.А.

Главный конструктор: д.т.н., проф. Дмитриков В.Ф.

Общий объем финансирования 2012-2013 гг.: 3 млн. руб.

Источник финансирования: ОАО «Авангард»

Цель работы: Определение частотных характеристик макетных образцов модулей питания, построенных по мостовой схеме с использованием фазового управления с «мягким» переключением при нулевом напряжении на транзисторах. Оценка запаса устойчивости макетных образцов от возбуждения. Разработка рекомендаций по увеличению запаса устойчивости, выбору цепей коррекции.

Результат: В работе обоснована необходимость применения метода замкнутого контура с использованием импульсных моделей как при теоретических расчетах цепи ООС, так и при экспериментальных исследованиях. Данный метод измерения и измерительный стенд разработаны на кафедре «Теория электрических цепей» СПб ГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича.

Рассмотрена возможность возникновения автоколебаний в агрегатированных системах электропитания, осуществляющих двух- или трехкратное преобразование энергии. Показана необходимость измерения входного и выходного сопротивлений для обеспечения устойчивой работы агрегатированных систем электропитания и необходимые условия устойчивой работы агрегатированных систем электропитания.

Опубликовано 2 научных статьи

Внешний вид лабораторного макета |

Семейства измеренных АЧХ и ФЧХ петлевого усиления ИПН, при различных нагрузках |

Научно-исследовательская часть, кафедра радиотехнических систем

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКАЯ РАБОТА «РАЗРАБОТКА ВСТРАИВАЕМОЙ АНТЕННЫ ДЛЯ БАЗОВЫХ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ПЕРВОГО УРОВНЯ МНОГОДИАПАЗОННЫХ И МНОГОМОДОВЫХ МИКРОСХЕМ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ РАДИОСИГНАЛА В ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ УСТРОЙСТВАХ СВЯЗИ»

Научный руководитель: д.т.н., проф. Волков В.Ю.

Главный конструктор: к.т.н., Борисов Е.Г.

Общий объем финансирования 2012-2013 гг.: 6 млн. руб.

Источник финансирования: ОАО «Авангард»

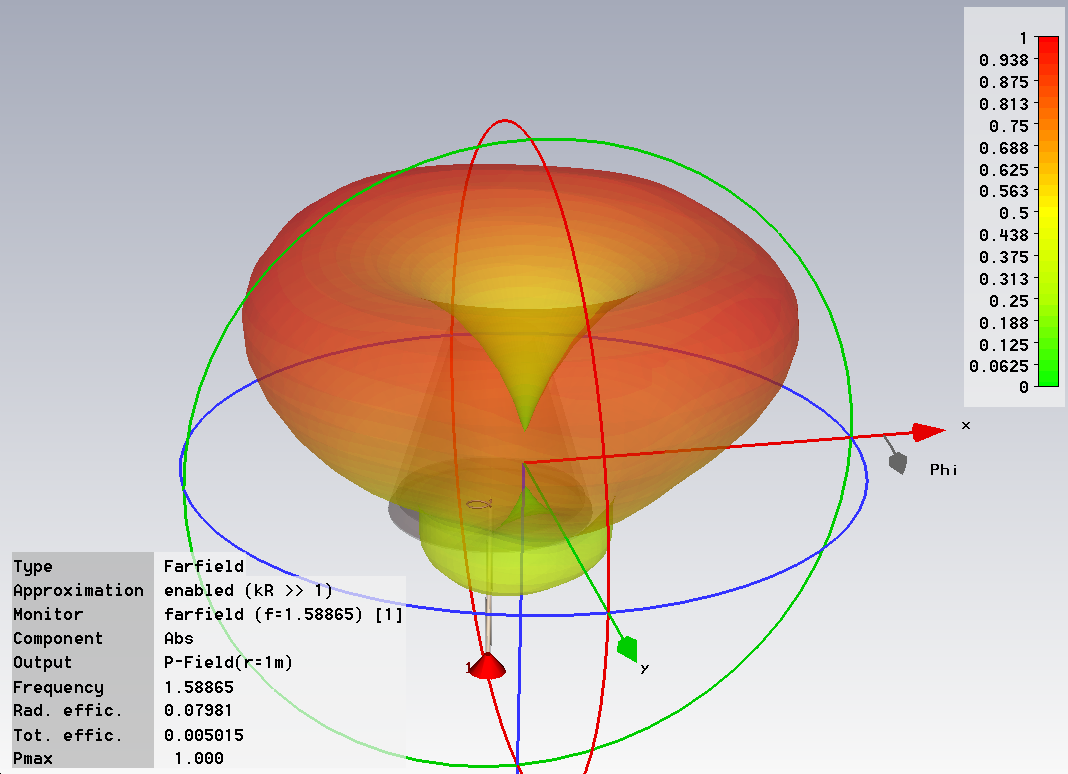

Результат: Разработана базовая технология создания встраиваемой антенны базовых несущих конструкций первого уровня многодиапазонных и многомодовых микросхем приема-передачи радиосигнала в пользовательских устройствах связи. Изготовлены опытные образцы встраиваемой антенны;

Опубликована 2 научных статьи, поданы 2 заявки на полезную модель

|

|

|

Дискоконусная антенна

|

|

Диаграмма направленности встроенной антенны обеспечивает устойчивый прием сигналов спутников

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКАЯ РАБОТА «МОДУЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЗОНДИРУЮЩИХ ИМПУЛЬСОВ»

Научный руководитель: д.т.н., проф. Бачевский С.В.

Общий объем финансирования 2012 г.: 1,5 млн. руб.

Источник финансирования: ООО «НПП «Радар ммс»

Результат: Разработан и изготовлен опытный образец модуля формирования зондирующих импульсов.

Опубликована 1 научная статья, подана заявка на полезную модель.

Источник: www.sut.ru

Способы доставки сигнала тв

Известно, что человеческий глаз воспринимает как единое целое красную (Red), зеленую (Green) и синюю (Blue) части видимого спектра. Таким образом, цветовое восприятие человека трехкомпонентное.

Конечно, мы воспринимаем больше цветовых оттенков — считается, что 16 миллионов — но для нас, в силу особенностей цветового восприятия, все они сводятся к комбинациям этих трех “главных” цветов (в теории цвета их называют опорными). Исходя из этого, все телевизионные камеры и другие технические датчики цветных изображений формируют три сигнала — R, G, B, а в телевизионных и компьютерных мониторах экран одновременно сканируют три электронных луча, вызывая световые вспышки красного, зеленого и синего цветов.

Глаз же при этом воспринимает только результирующее изображение во всем богатстве цветов реального мира. В то же время для телепереноса цветного изображения через эфир технически эффективнее кодировать цвет иным образом. Дело в том, что глаз менее чувствителен к пространственным изменениям оттенков цвета, чем к изменениям яркости. Поэтому цветовая информация может передаваться с меньшей пространственной четкостью (разрешением). В результате исходные RGB-видеосигналы в телевидении перед передачей преобразуют (кодируют) в сигнал яркости Y и два цветоразностных сигнала U и V:

Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B, U = R — Y, V = B — Y,

при этом U и V передаются с разрешением, в два раза меньшим, чем Y. Такое уменьшение объема передаваемой информации позволяет строить более дешевые системы. Выбор вышеуказанных коэффициентов преобразования определяется жестким требованием двусторонней совместимости черно-белых и цветных приемников — яркостной сигнал Y совпадает с формируемым в ч/б системах, ч/б приемники воспринимают только его.

Что касается цветовых сигналов U и V, то они добавляются к яркостному сигналу путем модуляции специального гармонического сигнала (цветовой поднесущей) на частоте, лежащей в пределах спектра сигнала Y. В результате полосы яркостного сигнала и полного видеосигнала совпадают. Модуляция поднесущей может осуществляться по амплитуде, фазе или частоте согласно U- и V- значениям.

При приеме для точного определения величин модуляции необходима привязка к опорной несущей. Для этого в начале каждой строки передаются пакеты немодулированной несущей — так называемые синхроимпульсы. Таким образом телевизионный видеосигнал, с определенными оговорками, представляет собой композицию трех сигналов Y, U, V и синхроимпульсов. Такой сигнал называют композитным.

При приеме в цветном телевизоре осуществляется обратный процесс восстановления (декодирования):

R = Y + U, B = Y + V, G = Y — 0.509U — 0.194V

Телевизионное изображение воспроизводится путем последовательного сканирования электронными лучами по покрытому электролюминисцирующим веществом экрану. Сканирование происходит слева направо вдоль горизонтальных линий (телевизионных строк) и сверху вниз по строкам.

Лучи пробегают строку за строкой сверху вниз до самого низа экрана, а затем возвращаются назад, и опять — слева-направо сверху-вниз. За счет инерционности глаза в процессе подобного сканирования вызываемые цветовые вспышки света сливаются в линии, а затем в полное изображение.

В результате полный телевизионный кадр представляет собой совокупность последовательно высвечиваемых линий, передающих пространственное распределение изображения. Установлено, что для восприятия человеческим глазом этой совокупности как целого она должна обновляться не реже 50 раз каждую секунду. В телевидении был реализован чересстрочный режим развертки, при котором за каждый проход луч пробегает только половину линий — сначала четные, затем — нечетные. Таким образом, каждый телевизионный кадр оказывается разделенным на два полукадра — их называют полями. В результате, когда мы говорим о вертикальной частоте в 50 Гц, кадровая оказывается в два раза меньше — 25 Гц.

В настоящее время в эксплуатации находятся три совместимых системы цветного телевидения — NTSC, PAL, SECAM. Основные различия между ними заключаются в конкретных методах кодирования телевизионного сигнала (см. таблицу).

SECAM Горизонтальная частота развертки, кГц

15.625 Число строк в кадре

625 Число видимых (активных) строк в кадре

576 Вертикальная частота развертки, Гц

50 Тип модуляции цветовой поднесущей

Частотная Полоса видеосигнала, МГц

для I, 6 для D/K Частота цветовой поднесущей, МГц

4.41 по U, 4.25 по V Разнос несущих видео/звук, МГц

для I, 6.5 для D/K Полная ширина сигнала, МГц

8 для I/D/K

Кратко остановимся на особенностях этих систем, рассматривая их в хронологическом порядке. NTSC (National Television System Color) — первая система цветного телевидения, нашедшая практическое применение.

Она была разработана в США и уже в 1953 г. принята для вещания, а в настоящее время вещание по этой системе ведется также в Канаде, большинстве стран Центральной и Южной Америки, Японии, Южной Корее и Тайване. Именно при ее создании были выработаны основные принципы передачи цвета в телевидении.

В NTSC каждая телевизионная строка содержит составляющую яркости Y и два сигнала цветности EI = 0.737U — 0.268V , EQ=0.478U+0.413V. Здесь переход от осей цветового кодирования U, V к осям I, Q обусловлен необходимостью сужения ширины полос цветовых поднесущих всего до ± 0.5 Мгц (в NTSC используется самая узкая полоса видеосигнала).

Поскольку глаз человека мелкие детали зеленого и пурпурного цветов (ось Q) воспринимает как неокрашеные (ось I — перпендикулярная к Q), то для сигналов EQ и EI это удается без дополнительных потерь в разрешении. Цветоразностные сигналы передаются путем амплитудной модуляции поднесущих на одной и той же частоте, но с фазовым сдвигом на 90њ . Последнее обстоятельство является принципиально важным для разделения сигналов при приеме.

Однако, из-за неизбежных нелинейных искажений в канале передачи поднесущие оказываются промодулированными сигналом яркости как по амплитуде, так и по фазе. В результате в зависимости от яркости участков изображений изменяются их цветовой тон. Например, человеческие лица на изображении окрашиваются в красноватый цвет в тенях и в зеленоватый — на освещенных участках. Это и является основным недостатком системы NTSC.

C целью его устранения немецкой фирмой “Telefunken” в 1963 г. была разработана система PAL (Phase Alternation Line). Здесь использована аналогичная амплитудная модуляция цветоразностных сигналов EU=0.877U и EV=0.493V с фазовым сдвигом на 90њ , но через строку дополнительно производится изменение знака амплитуды составляющей EU.

В результате при восстановлении в декодере цветовые составляющие надежно разделяются сложением/вычитанием сигналов цветности последовательных телевизионных строк, и паразитная яркостная модуляция приводит лишь к некоторому изменению цветовой насыщенности. Усреднение сигналов двух строк обеспечивает также повышение отношения сигнал/шум, но приводит к снижению вертикальной четкости в два раза. Впрочем частично последнее компенсируется увеличением числа телевизионных строк разложения. Система PAL принята в большинстве стран Западной Европы, Африки и Азии, включая Китай, Австралию и Новую Зеландию.

Система SECAM (SEquentiel Couleur A Memoire) первоначально была предложена во Франции еще в 1954 г., но регулярное вещание после длительных доработок было начато только в 1967 одновременно во Франции и СССР. В настоящее время она принята также в Восточной Европе, Монако, Люксембурге, Иране, Ираке и некоторых других странах.

Основная особенность системы — поочередная, через строку, передача цветоразностных сигналов (DR= –1.9U, DB=1.5V) с дальнейшим восстановлением в декодере путем повторения строк. При этом в отличие от PAL и NTSC используется частотная модуляция поднесущих. В результате цветовой тон и насыщенность не зависят от освещенности, но на резких переходах яркости возникают цветовые окантовки. Обычно после ярких участков изображения окантовка имеет синий цвет, а после темных — желтый. Кроме того, как и в системе PAL, цветовая четкость по вертикали снижена вдвое.

Таковы общие принципы кодирования цвета в различных видеосистемах телевидения. Но этим многообразие стандартов не ограничивается. Дело в том, что для формирования полного телевизионного сигнала к видео необходимо добавить звук, а полученный так называемый низкочастотный телевизионный сигнал передать через эфир путем модуляции гармоники одного из доступных радиоканалов (48,5.

66 МГц — первый частотный диапазон, 76. 100 МГц — второй частотный диапазон, 174. 230 МГц — третий частотный диапазон, 470. 790 МГц — четвертый частотный диапазон).

И здесь даже в рамках одной системы существуют различия, связанные с конкретной шириной спектра видеосигнала и его разносом со звуковой частью, полярностью амплитудной модуляции радиоканала изображения и типом модуляции радиоканала звука. В таблице представлены основные параметры телевизионных стандартов стран мира.

Стандарт Число строк Ширина канала, МГц Полоса в/сигнала, МГц Разнос видео/ звук, МГц Полярность модуляции видео Тип модуляции несущей звука

Источник: www.radioscanner.ru

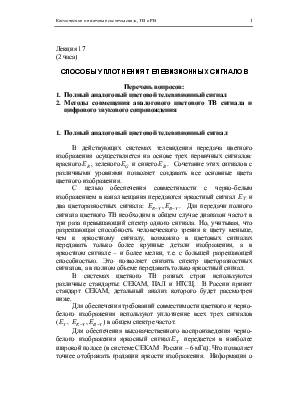

Способы уплотнения телевизионных сигналов. Полный аналоговый цветовой телевизионный сигнал

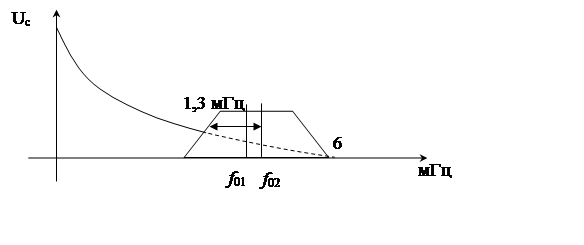

В действующих системах телевидения передача цветного изображения осуществляется на основе трех первичных сигналов: красного , зеленого

, зеленого  и синего

и синего . Сочетание этих сигналов с различными уровнями позволяет создавать все основные цвета цветного изображения.

. Сочетание этих сигналов с различными уровнями позволяет создавать все основные цвета цветного изображения.

С целью обеспечения совместимости с черно-белым изображением в канал вещания передаются яркостный сигнал  и два цветоразностных сигнала:

и два цветоразностных сигнала:  . Для передачи полного сигнала цветного ТВ необходим в общем случае диапазон частот в три раза превышающий спектр одного сигнала. Но, учитывая, что разрешающая способность человеческого зрения к цвету меньше, чем к яркостному сигналу, возможно в цветовых сигналах передавать только более крупные детали изображения, а в яркостном сигнале – и более мелки, т.е. с большей разрешающей способностью. Это позволяет снизить спектр цветоразностных сигналов, а в полном объеме передавать только яркостный сигнал.

. Для передачи полного сигнала цветного ТВ необходим в общем случае диапазон частот в три раза превышающий спектр одного сигнала. Но, учитывая, что разрешающая способность человеческого зрения к цвету меньше, чем к яркостному сигналу, возможно в цветовых сигналах передавать только более крупные детали изображения, а в яркостном сигнале – и более мелки, т.е. с большей разрешающей способностью. Это позволяет снизить спектр цветоразностных сигналов, а в полном объеме передавать только яркостный сигнал.

В системах цветного ТВ разных стран используются различные стандарты: СЕКАМ, ПАЛ и НТСЦ. В России принят стандарт СЕКАМ, детальный анализ которого будет рассмотрен ниже.

Для обеспечения требований совместимости цветного и черно-белого изображения используют уплотнение всех трех сигналов ( ,

,  ) в общем спектре частот.

) в общем спектре частот.

Для обеспечения высокачественного воспроизведения черно-белого изображения яркосный сигнал  передается в наиболее широкой полосе (в системе СЕКАМ России – 6 мГц). Что позволяет точнее отображать градации яркости изображения. Информация о цвете передается только для крупных деталей, которую несут два цветоразностных сигнала

передается в наиболее широкой полосе (в системе СЕКАМ России – 6 мГц). Что позволяет точнее отображать градации яркости изображения. Информация о цвете передается только для крупных деталей, которую несут два цветоразностных сигнала  .

.

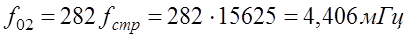

В системе СЕКАМ цветоразностные сигналы передаются поочередно через одну строку. С целью наименьшего влияния на качество воспроизведения ТВ сигнала яркости, данные сигналы располагают в верхней части спектра яркостного сигнала (рис.1). Это объясняется тем, что человек менее восприимчив к искажениям мелких деталей. Кроме того, для лучшего разделения сигналов и меньшего влияния на яркостный сигнала частоты красной и синей поднесущих разносятся:  и

и  .

.

|

Рис. 1. Спектр ТВ сигнала изображения

Таким образом, в каждый момент времени передаются только два сигнала: яркости и один из цветоразностных сигналов (в системе СЕКАМ  , пропорциональные

, пропорциональные  ). В качестве третьего сигнала используется задержанный на одну строку сигнал предыдущей строки (например,

). В качестве третьего сигнала используется задержанный на одну строку сигнал предыдущей строки (например,  , задержанный на 64 мкс относительно

, задержанный на 64 мкс относительно  ).

).

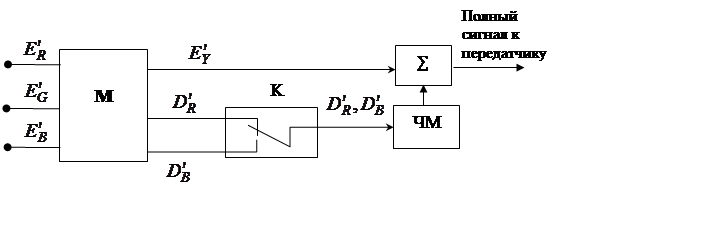

На рис. 2 представлена структурная схема устройства формирования сигнала СЕКАМ.

|

Рис. 2. Формирование ТВ сигнала СЕКАМ

В данном устройстве с помощью матрицы из первичных цветовых сигналов  , формируются яркостный

, формируются яркостный  и цветоразностные сигналы

и цветоразностные сигналы  , которые поочередно с помощью коммутатора подаются в течение одной строки. Цветоразностные сигналы модулируются по частоте, после чего подаются на линейный сумматор, где формируется полный ТВ сигнал, в последующем этот сигнал поступает на передатчик, либо в тот или иной канал ретрансляции. В каналах вещания и ретрансляции полный ТВ сигнал дополнительно модулируют тем или иным способом, после чего он передается в эфир.

, которые поочередно с помощью коммутатора подаются в течение одной строки. Цветоразностные сигналы модулируются по частоте, после чего подаются на линейный сумматор, где формируется полный ТВ сигнал, в последующем этот сигнал поступает на передатчик, либо в тот или иной канал ретрансляции. В каналах вещания и ретрансляции полный ТВ сигнал дополнительно модулируют тем или иным способом, после чего он передается в эфир.

Обратное преобразование осуществляется с помощью ТВ приемника (рис. 3). Сигнал, принятый с эфира после демодуляции подается на схему выделения первичных цветовых сигналов. Цветоразностные сигналы выделяются с помощью полосового фильтра, после чего детектируются с помощью ЧД и поступают через усилители на коммутатор.

Так как в течение одной строки передается только один цветоразностный сигнал, один из них поступает на коммутатор с задержкой на одну строку (через ЛЗ-2, tз=64 мкс). Учитывая, что в течение каждой строки цветоразностные сигналы на выходах этой схемы будут меняться местами, для согласования выходов в последующих каналах преобразования используется коммутатор, управляемый специальными синхроимпульсами цветности. С выходов этого коммутатора сигнала поступают на схему сложения, в которой восстанавливаются все три цветоразностных сигнала, после чего они подаются на матрицу преобразования.

Похожие материалы

- Принципы построения систем связи многостанционного доступа. Общие требования к системам многостанционного доступа

- Способы ретрансляции и энергетические характеристики систем спутниковой связи. Энергетические характеристики бортового и земного оборудования ССС

- Уровни громкости и маскировка. Уровни громкости реальных источников. Эффект маскировки (М)

Источник: vunivere.ru