Гемостаз (haemostasis; греч. haima кровь + stasis стояние) — эволюционно сложившаяся защитная реакция организма, выражающаяся в остановке кровотечения при повреждении стенки сосуда.

Гемостаз в патологии — прекращение движения крови в кровеносном сосуде (см. Стаз, Тромбоз). В хирургии термин «гемостаз» часто употребляется в смысле остановки кровотечения (см.). Система Гемостаза как нормальной защитной реакции организма — совокупность кровяных (плазменных и клеточных) и сосудистых компонентов, обеспечивающих быструю остановку кровотечения при повреждении сосудов.

Первое описание Гемостаза дал Цан (F. W. Zahn, 1882), который наблюдал формирование тромба на раневой поверхности мезентериальных сосудов лягушки. Установлено, что образование тромба обусловлено адгезией (прилипанием) тромбоцитов к травмированному участку сосуда.

Комплекс морфологических изменений тромбоцитов в процессе Г., обозначенный термином «вязкий метаморфоз», описали Эберт (G. G. Eberth) и К. Шиммельбуш. С введением метода определения времени кровотечения (см.) стало возможным изучение Г. не только в эксперименте, но и в клинике. Гипотеза Роскама (J.

Гемостаз. Лабораторные показатели системы гемостаза, интерпретация и правила сдачи анализов.

Roskam) о сосудисто-кровяном патогенезе нарушения Г. при ряде патол, состояний организма стимулировала исследования по выяснению роли сосудистой стенки в механизме Г. [Магнус, Бернут (G. Magnus, F. Bernuth) и др. ]. Фундаментальным вкладом в учение о Г. явились работы А. А. Шмидта — основоположника ферментативной теории процесса свертывания крови. В дальнейшем эта теория была развита в трудах Е. С. Иваницкого-Василенко, Б. А. Кудряшова, А. А. Маркосяна.

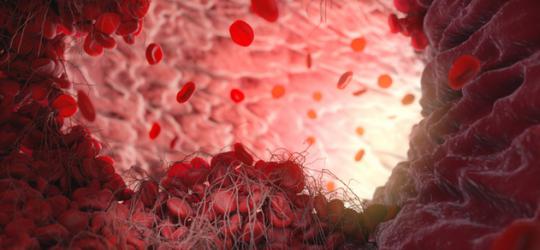

Методом электронной микроскопии установлено, что сразу после повреждения сосуда к внутренней поверхности травмированного участка прикрепляются тромбоциты, часть из них образует агрегаты. Почти все тромбоциты приобретают сфероидную форму с 1—6 псевдоподиями.

Через 30 сек. большинство тромбоцитов, фиксированных у раневой поверхности, находится в состоянии агрегации (прилипание друг к другу), в них преобладают электронноплотные гранулы. Отчетливо идентифицируются мембраны тромбоцитов; обнаруживаются дегранулированные тромбоциты. Наряду с изменившимися встречаются интактные тромбоциты с сохранившимися митохондриями.

В участках тромбоцитарного агрегата видны фибриновые волокна. Через 1 мин. после травмы агрегаты тромбоцитов на раневой поверхности сосуда представляют или хаотически склеившуюся массу дегранулированных и гранулсодержащих тромбоцитов, или имеют форму розетки: центрально расположенные гранулсодержащие тромбоциты окружены дегранулированными тромбоцитами.

По периферии тромбоцитарной розетки расположены эритроциты; между эритроцитами — фибриновые волокна. Через 7 мин. дегранулированные пластинки в агрегате увеличены в размерах, их форма многообразна. В местах соприкосновения тромбоцитов мембраны их не различаются. Фибриновые волокна, утолщенные и удлиненные, расположены между тромбоцитами.

В сети фибрина расположены эритроциты. Спустя 15 мин. у места повреждения сосуда обнаруживают фибриновые волокна, переплетающиеся с «обломками» тромбоцитов.

ГЕМОСТАЗ. Что такое гемостаз и как работает система свёртывания крови. Кочанжи М.И.

В некоторых случаях в гемостатическом тромбе видны только фибриновые волокна.

- 1 Физиология

- 1.1 Плазменные факторы свертывания крови

Физиология

В процессе Гемостаза принимают участие экстраваскулярная ткань, стенка сосуда, плазменные факторы свертывания крови, тромбоциты и другие форменные элементы крови. Важная роль в Г. принадлежит физиологически активным веществам (адреналин, норадреналин, серотонин и др.), местным изменениям ионных отношений, pH крови, дзета-потенциалу (разности потенциалов между дисперсной фазой и дисперсной средой, тромбоцитами и сосудистой стенкой).

Различные ткани, окружающие травмированный сосуд, имеют неодинаковую тромбопластическую активность; биол, значение этих различий для местного Г. еще не ясно. В результате взаимодействия тканевых и плазменных факторов свертывающей системы крови у места повреждения стенки сосуда образуется активный тканевой тромбопластин, включающийся в цепь последующих реакций, конечным продуктом которых является фибрин. Однако тканевой тромбопластин (менее активный, чем кровяной) имеет, вероятно, меньшее значение в Г. при ранении крупных сосудов. Окружающие сосуд ткани оказывают также и механическое сопротивление выходу крови из поврежденного сосуда, влияя, т. о., на величину кровопотери.

Роль стенки сосуда в Г. обусловлена наличием в ней ряда факторов, оказывающих влияние на процесс свертывания крови, адгезию и агрегацию тромбоцитов; при травме стенка сосуда сокращается и приток крови к раневому участку уменьшается. Стенка сосуда является эфферентным регулятором скорости свертывания крови и фибринолиза (см.). Интима сосудов заряжена отрицательно по отношению к адвентиции. При повреждении сосудов происходит реверсия потенциала и интима становится положительно заряженной, изменяется дзета-потенциал, что имеет значение для взаимодействия тромбоцитов с раневой поверхностью.

Плазменные факторы свертывания крови в организме здорового человека находятся в неактивном состоянии. Международный комитет по факторам свертывания крови ввел обозначение плазменных прокоагулянтов римскими цифрами; количество их тринадцать (с I по XIII).

Плазменные факторы свертывания крови

Фактор I — фибриноген

Фактор II — протромбин

Фактор III — тромбопластин

Фактор IV — кальций

Фактор V — ускоритель (акцелератор) превращения протромбина (Ас-глобулин)

Фактор VI — изъят из классификации Фактор VII — проконвертин Фактор VIII — антигемофильный глобулин

Фактор IX — плазменный компонент тромбопластина (Кристмас-фактор)

Фактор X — фактор Стюарта — Прауер

Фактор XI — плазменный предшественник тромбопластина Фактор XII — фактор контакта (Хагемана)

Фактор XIII — фибринстабилизирующий фактор, фибриназа

Активация системы свертывания крови происходит при соприкосновении с чужеродной поверхностью, что является пусковым механизмом внутренней системы Гемостаза (активные факторы свертывания крови обозначают добавлением к соответствующей римской цифре буквы «а»). Завершается Г. образованием тромба у места повреждения стенки сосуда.

Процесс Гемостаза имеет нейрогуморальную регуляцию: экстремальные факторы, вызывая повышение тонуса симпатического отдела в. н. с., увеличивают поступление в кровь адреналина и норадреналина, что ускоряет адгезию и агрегацию тромбоцитов и активирует процесс свертывания крови в целом. Распространение процесса тромбообразования по сосудистому руслу предотвращается циркулирующими в крови антикоагулянта-ми, фибринолитическими агентами и ингибиторами адгезии и агрегации тромбоцитов — аденозином и аденозинмонофосфатом, которые образуются при распаде АДФ.

В зависимости от размеров поврежденного сосуда и роли отдельных факторов в ограничении кровопотери различают два основных механизма Г.: сосудисто-тромбоцитарный (или микроциркуляторный) и коагуляционный. В первом ведущую роль в остановке кровотечения отводят сосудистой стенке и тромбоцитам (см.), во втором — системе свертывания крови (см. Свертывающая система крови). Помимо этого, может возникнуть ДВС-синдром (диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови).

Схема 1. Сосудисто-тромбоцитарный механизм гемостаза.

Сосудисто-тромбоцитарный механизм (схема 1) имеет место при остановке кровотечения из мелких сосудов: артериол, прекапилляров, капилляров и венул. Он складывается из следующих этапов: 1) кратковременный спазм сосудов, 2) адгезия тромбоцитов к раневой поверхности, 3) аккумуляция и агрегация тромбоцитов у места повреждения, 4) вязкий метаморфоз и реакция освобождения тромбоцитов, 5) вторичный спазм сосудов, 6) образование фибрина и физиол, гемостатического тромба (см.).

Под влиянием травмы повышается тонус симпатического отдела в. н. с. и происходит местный спазм сосудов, уменьшающий приток крови. Сужению сосудов способствует также и рефлекторное выбрасывание в кровоток адреналина и освобождение холинэстеразы, блокирующей ацетилхолин. Тромбоциты прилипают к поврежденным эндотелиальным клеткам и тканевым волокнам сосудистой стенки на раневой поверхности: начинается формирование гемостатического тромбоцитарного тромба.

Основными структурами сосудистой стенки, с к-рыми взаимодействуют тромбоциты, являются коллагеновые волокна, микрофибриллы и базальная мембрана. Адгезия тромбоцитов к коллагеновым волокнам не связана, по-видимому, с процессом свертывания крови, т. к. при полной несвертываемости крови (напр., в результате гепаринизации) она не нарушается. Тромбин не вызывает адгезии тромбоцитов, а усиливает ее, способствуя выделению из тромбоцитов АДФ. В механизме взаимодействия тромбоцитов с поврежденной стенкой сосуда в процессе Г. имеют, вероятно, значение электростатические силы, усиливающие прилипание тромбоцитов к раневой поверхности. Замедление кровотока и движение крови способствуют взаимодействию тромбоцитов с поврежденной стенкой сосудов.

Вслед за адгезией наступает агрегация тромбоцитов у места ранения стенки сосуда. Из поврежденных эндотелиальных клеток, а также из эритроцитов и тромбоцитов выделяется АТФ, к-рая под действием клеточной аденозинтрифосфатазы превращается в АДФ. Под влиянием последней происходит агрегация тромбоцитов (обратимая); действие АДФ на тромбоциты проявляется при наличии в среде ионов кальция и плазменного кофактора — фактора Виллебранда, фактора XIII (фибринстабилизирующего фактора) или фактора I (фибриногена). Для объяснения механизма агрегации тромбоцитов предложен ряд гипотез; наибольшее признание получила гипотеза Гаардера и Лаланда (A. Gaarder, J. Laland), которые считают, что тромбоцитагрегирующая активность АДФ обусловлена тремя свободными отрицательными валентностями: две валентности связывают один ион кальция, а третья — вместе с такой же валентностью соседней молекулы АДФ — присоединяет еще один ион кальция; агрегация тромбоцитов происходит в результате образования кальциевых «мостиков» между тромбоцитарно-нуклеотидными комплексами.

Тромбоциты, агрегирующие у раневой поверхности, подвергаются вязкому метаморфозу под влиянием тромбина. В процессе вязкого метаморфоза из тромбоцитов освобождаются факторы свертывания крови, серотонин, гистамин, адреналин, кинины, нуклеотиды, энзимы; агрегация тромбоцитов Становится необратимой. Выделение из тромбоцитов указанных факторов способствует вторичному сужению поврежденного сосуда. Параллельно идет реакция фибринообразования. Фибриновые волокна и последующая ретракция кровяного сгустка уплотняют гемостатический тромб, что приводит к окончательной остановке кровотечения.

Схема 2. Коагуляционный механизм гемостаза.

Коагуляционный механизм (схема 2) имеет место при травме крупных артерий и вен вслед за ограничением кровопотери в результате спазма сосудов, в особенности мышечного типа. Однако и в этом случае к месту повреждения стенки сосуда в первую очередь прикрепляются тромбоциты.

Одновременно активируется система свертывания крови в результате сложного взаимодействия плазменных и клеточных прокоагулянтов, протекающего по типу проферментно-ферментного каскадного преобразования, и образуется фибрин. В фибриновую сеть вовлекаются форменные элементы крови, формируется кровяной сгусток, который уменьшает или полностью предотвращает кровопотери). Конечным этапом является ретракция кровяного сгустка, к-рая длится несколько часов. В результате ретракции гемостатический тромб становится более надежным. При этом из сгустка выделяется сыворотка, богатая тромбином.

Диссеминированное внутрисосудистоe свертывание крови (ДВС) — синдром, который может возникнуть при различных патологических состояниях (остром гемолизе, инфекционных процессах, интоксикациях, реакции антиген — антитело и др.). В его развитии принимают участие как сосудисто-тромбоцитарный, так и коагуляционный факторы.

Нарушение гемостаза в связи с дефектностью отдельных компонентов его системы — см. табл.

Методы исследования

Состояние Г. выявляют по показателям коагулограммы (см.), а также на основании тестов, определяющих: состояние резистентности стенки сосудов, время кровотечения (см.), как первичного, так и вторичного, объем теряемой крови, толерантность к аспирину, прочность ранней фиксации тромбоцитарных пробок в сосудах, количество Тромбоцитов, их функциональную активность (способность к адгезии in vitro и in vivo, АДФ-, коллаген- и тромбин-агрегации).

Принцип восстановления гемостаза состоит в укреплении стенки сосуда, повышении адгезивной и агрегационной способности тромбоцитов, восстановлении утраченной или сниженной способности крови к свертыванию.

Основным принципом медикаментозного способа остановки кровотечения является дифференцированное применение гемостатических средств с учетом механизма развития кровоточивости. Поэтому, прежде чем начинать антигеморрагическую терапию, необходимо провести тщательное лабораторное исследование функционального состояния свертывающей системы крови с целью выявления основной причины нарушения гемостаза.

Источник: xn--90aw5c.xn--c1avg

Гемостаз при беременности

Во время беременности очень важно контролировать здоровье и своевременно выявлять все отклонения. Именно поэтому будущие мамы так часто сдают анализ крови. Врач выявляет любые изменения, в том числе и в гемостазе.

Не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обращайтесь к врачу.

Гемостаз – это система свертывания крови, которая нужна для того, чтобы при повреждении сосудов и тканей предотвратить значительную потерю крови. Так через некоторое время после пореза кровотечение утихает, а затем образуется тромб. Также существует другая система, противосвертывающая, которая предотвращает свертывание кровяных телец. Это нужно для того, чтобы кровь имела возможность оставаться в жидком состоянии. При нарушении функций одной из систем кровь будет очень густой, в результате этого повышается тромбообразование.

Если свертываемость крови увеличивается во время беременности, может возникнуть диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови. Это состояние проявляется тем, что кровь в сосудах густеет, из-за этого возможно губительное влияние на плацентарное кровоснабжение. В результате слабого поступления крови к плоду ребенок не получает кислород и нужные питательные вещества. Такой плод не развивается полноценно, часто это может заканчиваться замиранием беременности или смертью нерожденного малыша. Если нарушения гемостаза будут вовремя диагностированы, то можно выносить и родить здорового ребенка.

Причины изменений гемостаза при беременности

Во время беременности гемостаз может меняться. Нарушению гемостаза способствуют стрессовые ситуации, хронические инфекции, травмы, онкопатология, ожирение. До беременности проблем со свертываемостью крови может и не быть. В результате беременности организм ослабляется и очень часто может нарушаться гемостаз, что проявляется в тромбозе или кровотечении. Это зависит от преобладающего компонента в системе свертываемости: свертывающего или противосвертывающего.

Нарушения гемостаза бывают достаточно серьезные. Они могут вызвать такие осложнения, как гестоз, преждевременную отслойку плаценты, анемию или внутриутробную гибель плода. Поэтому обязательно нужно сдать анализ и серьезно отнестись к его результатам.

Когда нужно сдавать анализ

Если женщина запланировала беременность, то она должна заблаговременно сдать гемостазиограмму (коагулограмму). При наличии проблемы это позволит безопасно пройти курс лечения. Для правильности результатов за неделю до сдачи анализа нельзя принимать медикаменты, которые содержат аспирин или разжижают кровь, не употреблять алкоголь, потому что результаты анализа могут быть ошибочными.

Существует много ситуаций, при которых необходим контроль гемостаза:

- Если Ваша беременность один раз или больше заканчивалась выкидышем или замиранием. Такие проблемы могут возникать в связи с инфекциями, нарушением гормонального фона, нарушением свертываемости крови или хромосомных аномалий.

- Токсикоз во время беременности, который усложняет ношение. Заподозрить это состояние можно по высокому артериальному давлению, выраженным отекам конечностей и наличию белка в моче. При гестозах в 70% случаев свертываемость крови проблематичная. Поэтому нужно обязательно сделать гемостазиограмму и вовремя пройти лечение.

- Гипертонус матки, при котором всегда возникает опасность прерывания беременности.

- Консультация гемостазиолога обязательно потребуется женщинам, у которых происходит отслойка плаценты. Чаще всего это случается именно из-за проблем из свертываемостью крови.

- Женщины, родственники которых болеют тромбозом, инфарктом, инсультом, варикозным расширением вен.

- При лечении бесплодия часто используют гормональные препараты. Если у женщины есть проблемы с гемостазом, увеличивается шанс возникновения тромба или инсульта.

Что означают показатели гемограммы

- АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) – показывает время свертывания крови. Его норма — 23-35 секунд. При замедленном свертывании возрастает угроза послеродовых кровотечений, при ускоренном — у беременной возникает ДВС – синдром.

- ТВ (тромбиновое время) – это последний этап свертывания крови, происходящий путем превращения фибриногена в фибрин в результате действия тромбина. Его норма — 10,5-18 секунд.

- Уровень D-Диметра – говорит о повышенной свертываемости крови. Если его уровень больше 248нг/мл, то кровь вязкая, склонная к тромбообразованию.

- ПТИ (протромбированный индекс) – отражает качество свертывания крови. Его норма от 80% до 150%.

- Фибриноген – это белок, который является предшественником фибрина, являющимся основой сгустка при свертывании крови. Его норма при беременности — 2-4 грамма на литр, в третьем триместре до 6 г/л.

- Антитромбин III – белок, угнетающий свертывание крови. Его норма от 70% до 115%. При понижении антитромбина увеличивается вероятность тромбообразования, а при его повышении увеличивается риск послеродовых кровотечений.

На результаты гемостазиограммы могут влиять болезни внутренних органов, дефицит микроэлементов и витаминов, травмы и ушибы, прием некоторых медикаментов. Это врач обязательно должен учитывать, расшифровывая результаты анализов.

Лечение нарушений гемостаза

Если у беременной женщины обнаружена патология гемостаза, ее лечение должно быть строго индивидуально. Необходимо провести коррекцию именно того звена гемостаза, где есть нарушения. Медикаментозная терапия должна быть максимально щадящей, особенно в первой половине беременности, когда происходит закладка органов.

Основные препараты, которыми пользуются для лечения и профилактики осложнений при беременности у пациенток с проблемами гемостаза, — современные средства низкомолекулярного гепарина (фраксипарин, фрагмин, клексан). Для плода они безопасны, так как через плацентарный барьер не проникают. Иногда возникает необходимость назначать препараты, которые контролируют функцию тромбоцитов. Показан также прием витаминов и антиоксидантов

Источник: simptomer.ru

Гемостазиограмма: что это такое, как сдавать, расшифровка показателей

Довольно часто в процессе диагностики того или иного заболевания врачи рекомендуют своим пациентам пройти исследование под названием гемостазиограмма. Что это такое? Что можно узнать с помощью данного тестирования? Как и когда нужно сдавать анализы? Во сколько обойдется процедура?

Ответы на эти вопросы ищет каждый человек, столкнувшийся с необходимостью пройти подобное исследование.

Гемостазиограмма: что это такое?

Современная диагностика имеет в своем арсенале массу самых разных тестирований и обследований, с помощью которых можно установить точный диагноз. Одним из важных исследований является гемостазиограмма, она же коагулограмма. Что это за анализ и в каких случаях его нужно делать?

Это важное исследование, которое позволяет изучить процессы свертывания крови. Система гемостаза осуществляет сразу две функции: с одной стороны, она поддерживает кровь внутри сосудов в жидком состоянии, а с другой — реагирует на повреждения сосудов и запускает механизмы остановки кровотечения. Естественно, нарушение работы подобной системы ведет к опасным осложнениям, которые для некоторых пациентов заканчиваются летально.

Определить наличие сбоев в подобной схеме и помогает коагулограмма. Что это за анализ, мы разобрались. Теперь нужно рассмотреть и другую информацию об исследовании.

В каких случаях рекомендуют проведение тестов?

Разумеется, в идеальном варианте время от времени каждый человек должен был бы сдавать кровь на анализ процессов свертывания. Но в настоящее время данное тестирование проводят при наличии определенных показаний:

- Тяжелые заболевания печени.

- Болезни эндокринной системы (уровень гормонов также влияет на процессы свертывания крови).

- Патологии мочевыделительной и сердечно-сосудистой системы.

- Наличие у пациента некоторых аутоиммунных заболеваний.

- Регулярные носовые кровотечения, сильная кровоточивость десен.

- Варикозное расширение вен.

- Наличие у пациента вредных привычек, хронического алкоголизма.

- Склонность к образованию больших кровоподтеков даже при малейших ушибах.

- Плохие результаты предыдущих коагулограмм.

- Гемостазиограмма крайне важна во время беременности. Ее назначают женщинам, у которых диагностирован гипертонус матки, гестоз, задержка внутриутробного развития плода и прочие осложнения. Также показаниями являются многоплодные беременности, наличие в анамнезе выкидышей.

- Исследование также проводится перед хирургическим вмешательством, ведь нарушение свертываемости крови может привести к смерти пациента во время операции.

Расширенная и обычная гемостазиограмма: в чем отличие?

В большинстве случаев пациентам назначают стандартный анализ, который включает в себя определение таких показателей, как тромбиновое и протромбиновое время, уровень фибриногена и протромбина. Также специалист подсчитывает количество тромбоцитов в периферической крови, определяет МНО и РКМФ (растворимые комплексы мономеров фибрина).

Иногда проводится и так называемая расширенная гемостазиограмма. Что это такое? По сути это то же исследование, но помимо вышеперечисленных показателей лаборант определяет и некоторые другие параметры, включая антитромбин III, волчаночный антикоагулянт и D-димер. Поскольку анализ более трудоемкий, стоимость его в клинике немного выше.

Подготовка к проведению теста

Для того чтобы коагулограмма (гемостазиограмма) была достоверной, необходима некоторая подготовка. Забор образцов проводится натощак. Более того, пациентам не рекомендуется есть в течение 8-12 часов до проведения процедуры. Разрешено только питье чистой негазированной воды.

Кроме того, в день накануне сдачи анализа нужно ограничить физическую активность, избегать стрессов, хорошо отдохнуть и выспаться. От употребления алкоголя и некоторых медикаментов (в частности, аспирина, который, как известно, разжижает кровь) нужно отказаться хотя бы за неделю до проведения процедуры. Если существует острая необходимость принимать какие-то медикаменты в этот период, их перечень нужно предоставить лечащему врачу, так как многие препараты сказываются на результатах анализа.

Женщинам не рекомендуется сдавать анализы во время менструаций. В этот период организм теряет некоторое количество крови, что может вызывать кратковременное повышение ее свертываемости и, соответственно, исказить реальные данные о гомеостазе.

Как сдать анализ?

Есть важный вопрос для каждого пациента, которому назначена гемостазиограмма: как сдавать анализ? Уже упоминалось, что сдачу образцов нужно проводить натощак, а значит, процедуру назначают на утренние часы (как правило, с 8 до 11 утра).

Кровь на гемостазиограмму берут из вены. Процедура стандартная — с помощью стерильного шприца лаборант осуществляет забор необходимого объема крови (занимает несколько минут). После этого образцы отправляют на лабораторное исследование. К слову, в большинстве случаев результаты анализа готовы уже спустя 2-3 часа после сдачи.

Где проводятся такие исследования?

Где сделать гемостазиограмму? Подобную процедуру проводят практически в каждой клинике и медицинском центре, поэтому проблем с поиском пункта сдачи анализов не возникнет. С другой стороны, лучше все же внимательно ознакомиться с отзывами о работе той или иной лаборатории, ведь от результатов исследования зависит дальнейший ход терапии.

Гемостазиограмма: расшифровка показателей

После проведения анализа пациент, как правило, получает бланк в виде таблицы, куда занесены выясненные во время исследования параметры. Результаты нужно показать специалисту как можно скорее, ведь он может определить, о чем свидетельствует ваша гемостазиограмма. Расшифровка показателей — дело трудное, самостоятельно пациенту во всех цифрах не разобраться. На бланке, как правило, записаны следующие показатели:

- АЧТВ — активированное частичное парциальное тромбопластиновое время — позволяет оценить работу внутреннего пути свертывания крови.

- Протромбиновое время — этот показатель позволяет оценить внешний путь свертывания крови (это время, за которое начинает сворачиваться плазма при добавлении тканевых факторов, протромбина и кальция; как правило, составляет 15-17 с).

- МНО (международное нормализованное отношение) — во время исследования лаборант сравнивает процессы свертывания крови пациента со специальной плазмой, показатели которой соответствуют международным стандартам.

- Уровень фибриногена, белка, который при запуске процесса свертывания превращается в фибрин (его концентрация — 2-4 г/л).

- Тромбиновое время — отрезок времени, который необходим для образования фибрина и фибриногена (в норме — от 11 до 18 с).

- Количество тромбоцитов в крови (в норме это от 150 до 400 тысяч клеток на 1 мкл).

- Наличие D-димера (этот показатель не должен превышать 248 нг/мг).

Протромбиновое время

Правильно проведенное исследование помогает врачу узнать о содержании в крови пациента специфического белка протромбина. Это важный компонент процесса свертываемости крови, так как он предшествует веществу, что запускает образование тромба и, соответственно, остановку кровотечения. Образуется этот белок в печени человека (для его синтеза необходим витамин К). Отклонения уровня протромбина могут свидетельствовать о нарушениях работы печени и пищеварительного тракта.

Протромбиновое время — еще один важный показатель, который дает возможность определить гемостазиограмма. Что это такое? По сути это тот отрезок времени, за который кровь «реагирует» на ранение и вырабатывает фирбиновый сгусток. У здорового человека этот процесс происходит за 10-18 с.

Довольно часто во время исследования лаборант не только измеряет время, но и определяет протромбиновый индекс. В норме этот показатель составляет не менее 93 %. Снижение этого показателя свидетельствует о нарушениях работы печени. Иногда оно связано с нарушением работы пищеварительного тракта, дефицита витаминов К, употреблением большого количества диуретиков или препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту. Это также указывает на риск развития кровотечения. А вот повышение индекса до 106 % и выше свидетельствует о склонности крови к образованию тромбов.

Тромбиновое время: норма и отклонения

Это еще один крайне важный фактор, который дает возможность определить гемостазиограмма. Что это такое? Тромбиновое время — то время, которое нужно для того, чтобы неактивный фибриноген превратился в фибрин. У здорового человека этот показатель составляет 15-18 с.

Сильное снижение количества этого белка наблюдается на фоне тяжелых заболеваний печени (включая гепатиты и цирроз), недостатка в организме витаминов группы В и аскорбиновой кислоты.

Одним из наиболее важных параметров при данном тесте считается АЧТВ. Это время, за которое может образоваться кровяной сгусток при добавлении в плазму кальция хлорида. В норме на это уходит около 30-40 секунд. Этот показатель наиболее точно характеризирует работу системы гемостаза.

Нарушения свертываемости крови

Естественно, существует огромное количество патологий, на которые может указать данный анализ. Гемостазиограмма помогает определить некоторые важные нарушения свертываемости крови:

- Гипокоагуляция — состояние, которое сопровождается снижением скорости свертываемости крови, что чревато частыми кровотечениями (иногда даже от мелкой царапины).

- Гиперкоагуляция — патология, для которой характерно повышение степени свертываемости крови. Она сворачивается даже при отсутствии травм и ранений.

- Тромбофилия — состояние, при котором повышается склонность к образованию тромбов. Естественно, подобная патология очень опасна и при отсутствии терапии может привести к смерти.

Зачем проводят исследование при беременности?

Во время беременности данный анализ очень важен, так как вовремя помогает диагностировать имеющиеся осложнения и возможные риски. Например, врач может определить, достаточно ли кислорода и питательных веществ получает ребенок вместе с кровью, существует ли вероятность закупорки сосудов или массивного кровотечения во время родов. Как правило, анализ проводится сразу после постановки пациентки на учет в больнице, а затем на 22-й и 26-й неделе.

Сколько стоит проведение анализа?

Естественно, для многих пациентов важным моментом является стоимость того или иного обследования. Так во сколько обойдется гемостазиограмма? Цена, конечно, зависит от многих факторов. Например, во внимание нужно брать квалификацию специалиста и финансовую политику медицинского центра, услугами которого вы решили воспользоваться. Стоимость базового исследования колеблется в весьма широких пределах — от 400 до 1300 рублей.

Расширенная гемостазиограмма, разумеется, стоит дороже — около 3000-4000 рублей. Безусловно, цифры в данном случае не слишком маленькие. Но нужно понимать, что результаты анализов помогут врачу вовремя правильно диагностировать болезнь. К слову, в некоторых клиниках это исследование проводят бесплатно.

Результаты и их достоверность зависят от квалификации и опыта лаборанта, который проводит исследование. Поэтому нужно внимательно подойти к выбору специалиста и медицинского центра. Помните, что только врач может правильно расшифровать результаты анализов и оценить состояние организма пациента.

Источник: fb.ru