Иван Иванович Соллертинский, блестящий музыковед и полиглот, однажды в шутку сказал Малевичу: «Предположим, вы идёте по улице. Поднимите руки, вытяните их и опустите, коснитесь пальцами асфальта и посмотрите между ног. Тут можно познать больше, чем в чёрном квадрате!»

Шутка эта остроумнее, чем может показаться. На запрос «Чёрный квадрат это чепуха» «Google» выдаёт 460 тысяч результатов; «Чёрный квадрат это ерунда» — больше одного миллиона, ещё примерно по 150 тысяч на «бездарность» и «шиза», вдвое больше на «херня» (к моменту выхода биографии это слово ещё пока не запретили в печати).

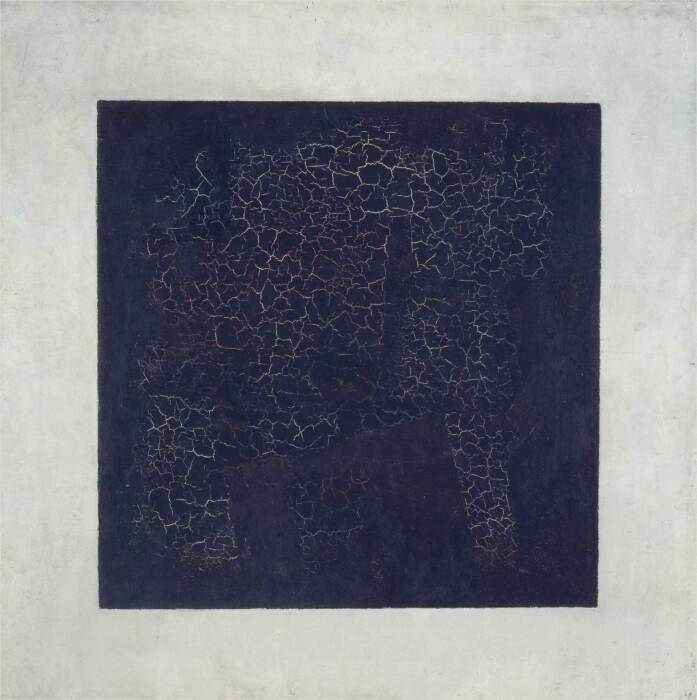

На «шедевр» — 171 тысяча, но первые же ссылки — «шедевр или. » — и дальше всё те же слова, что и в первых вариантах запроса. «Чёрный квадрат: я тоже так умею» — опять больше миллиона. Таково народное мнение. Действительно, это мы всё про Малевича теперь знаем. Как он работал, искал, находил. А если не знать? Вот мы видим результат, так сказать, многолетних исканий. Холст.

Масло. Чёрная краска (с кракелюрами — писал по непросохшему холсту). Четыре угла. Гм?

«Черный квадрат» Малевича: Тайна раскрыта

(Кстати, Малевич рассказывал гинхуковцам 1 , что для ЧК придумал специальную краску, которая не блестела и не жухла. Рецепт этой краски знала Анна Лепорская, с которой он был дружен долгие годы.)

Конечно, дело объясняется просто: зритель не сделал ни шага навстречу, просто не знает и не хочет знать, что он тоже должен что-то сделать, что художник не прошёл за него весь путь. Да, с какого-то момента живопись и музыка перестали казаться понятными и красивыми.

Теперь уже стало невозможно (по Марселю Прусту и Мерабу Мамардашвили) издавать невнятное: «Ах, как прекрасно!» — и спокойно жить дальше. Факт тот, что на самом-то деле и раньше это было так; но только зритель мог тешить себя иллюзией. В XX веке — всё; сказки кончились. Произведение искусства воспринимается либо по-честному, либо никак.

И тут мы плавно переходим к другому типу критиков квадрата, куда более серьёзному. Они-то готовы делать шаги, да вот только не к квадрату, а от него. Первым таким критиком стал Александр Николаевич Бенуа — художник, художественный критик, основатель «Мира искусства». Для Бенуа футуристы — не просто кривляки, от которых можно отделаться насмешками, а идеологические враги, качественное зло, против которого он объявляет крестовый поход. Бенуа принимает супрематизм всерьёз и борется против него не на шутку.

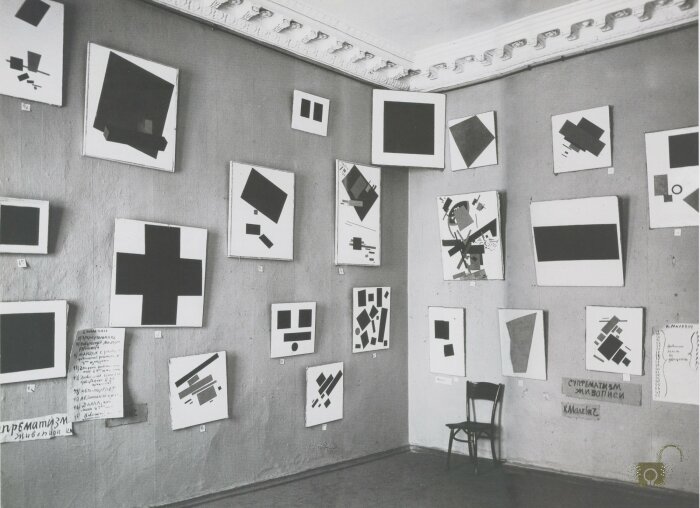

Он начинает свою статью о выставке «0,10» прелюбопытно: описывает общие впечатления, атмосферу, парящую на ней. А атмосфера там — нищенская. Голо, холодно и пусто — вот впечатления Бенуа. Ему жутковато, но не от величия супрематизма, а от мизерности и убогости всей обстановки.

Какие-то серые афишки, «убогонькие и маленькие», и вместе с тем «крикливые и кусливые» — именно потому, что «толпы бредут мимо», потому что «пусто и безотрадно у них внутри», — так что балаганчик этот представляется Бенуа «просто каким-то плохо сколоченным гробом». Ему не хватает теплоты.

Чёрный квадрат слева по центру экрана в ИГРАХ / Что делать

И вот Бенуа берёт в руки «бумажонку» Малевича и читает:

«Когда исчезнет привычка сознания видеть в картинах изображение уголков природы, мадонн и бесстыжих венер, тогда только увидим чистое живописное произведение. Я преобразился в нуле форм и выловил себя из омута дряни академического искусства. Вещи исчезли как дым, для новой культуры искусства, и искусство идёт к самоцели — творчеству, к господству над формами натуры».

Но ведь это же. — всплескивает руками Бенуа. Это же. «не что иное как воззвание к исчезновению любви, иначе говоря, того самого согревающего начала, без которого нам всем суждено неминуемо замёрзнуть и погибнуть. Это всё, что есть на всём свете самого пламенного и возвышенного, самого тайного и радостного. Это весь культ любви земной и небесной, это вся борьба из-за примирения двух одинаково сильных начал жизни, это самая жизнь. И вот вместо этого г. Малевич. ».

Вместо иконы, в красном углу, он вешает «Чёрный квадрат».

Проницательнейший Бенуа: «Чёрный квадрат в белом окладе — это не простая шутка, не простой вызов, не случайный маленький эпизод, случившийся в доме на Марсовом поле, а это один из актов самоутверждения того начала, которое имеет своим именем мерзость запустения и которое кичится тем, что оно через гордыню, через заносчивость, через попрание всего любовного и нежного, приведёт всех к гибели».

М-да. Подождите, господин Бенуа! Погодите немножко! Вот вторит вам наша современница Татьяна Толстая:

«Шаря руками в темноте, гениальной интуицией художника, пророческой прозорливостью Создателя он нащупал запрещённую фигуру запрещённого цвета — столь простую, что тысячи проходили мимо, переступая, пренебрегая, не замечая. Но и то сказать, немногие до него замышляли «победу над Солнцем», немногие осмеливались бросить вызов Князю Тьмы. Малевич посмел — и, как и полагается в правдивых повестях о торговле с Дьяволом, о возжаждавших Фаустах, Хозяин охотно и без промедления явился и подсказал художнику простую формулу небытия.

Квадрат «закрывает путь» — в том числе и самому художнику. Он присутствует «как абсолютная форма» — верно и это, но это значит, что по сравнению с ним все остальные формы не нужны, ибо они по определению не абсолютны. Он «возвещает искусство. » — а вот это оказалось неправдой. Он возвещает конец искусства, невозможность его, ненужность его, он есть та печь, в которой искусство сгорает, то жерло, в которое оно проваливается.

Художник «послеквадратной» эпохи, художник, помолившийся на квадрат, заглянувший в черную дыру и не отшатнувшийся в ужасе, не верит музам и ангелам; у него свои, черные ангелы с короткими металлическими крыльями, прагматичные и самодовольные господа, знающие, почём земная слава и как захватить её самые плотные, многослойные куски. Ремесло не нужно, нужна голова; вдохновения не нужно, нужен расчёт.

Люди любят новое — надо придумать новое; люди любят возмущаться — надо их возмутить; люди равнодушны — надо их эпатировать: подсунуть под нос вонючее, оскорбительное, коробящее. Если ударить человека палкой по спине — он обернётся; тут-то и надо плюнуть ему в лицо, а потом непременно взять за это деньги, иначе это не искусство; если же человек возмущённо завопит, то надо объявить его идиотом и пояснить, что искусство заключается в сообщении о том, что искусство умерло, повторяйте за мной: умерло, умерло, умерло. Бог умер, Бог никогда не рождался, Бога надо потоптать, Бог вас ненавидит, Бог — слепой идиот, Бог — это торгаш, Бог — это Дьявол. Искусство умерло, вы — тоже, ха-ха, платите деньги, вот вам за них кусок дерьма, это — настоящее, это — тёмное, плотное, здешнее, держите крепче. Нет и никогда не было «любовного и нежного», ни света, ни полёта, ни просвета в облаках, ни проблеска во тьме, ни снов, ни обещаний. Жизнь есть смерть, смерть здесь, смерть сразу» 2 .

Это очень серьёзное и талантливо высказанное обвинение. Не любил «Квадрата» и Осип Мандельштам:

«Декаденты были ещё христианские художники. Музыка тления была для них музыкой воскресения. Совсем другое дело сознательное разрушение формы. Безболезненный супрематизм. Отрицание лица явлений.

Самоубийство по расчёту, любопытства ради».

Так что же, квадрат — «чёрная дыра на святом месте»? Может ли вообще произведение искусства, сотворённое с мотивацией произвести искусство, быть исчадием ада, сделкой с дьяволом? Для совершения зла необходима злая воля, активное «злодейство», на которое (пушкинский Моцарт прав) у гения просто нет времени и сил — ресурсы задействованы в другом.

Далее, признак совершённой сделки — полученные блага или хотя бы стремление их получить. В честнейшем Казимире никакой корыстной мотивации не заметно, это признаёт и Бенуа; да и конченым честолюбцем он не был. Не заметно в нём и толстовских сомнений, страхов, душевных метаний, которые могли бы быть истолкованы как соблазн или психический упадок. Зачем же он? Почему же он тогда?

И что же это?

Маленький ребёнок рисует чёрной краской «что-то не то». Интеллигентные родители могут спрятать от него чёрную краску, могут даже обеспокоиться — всё ли с ним ладно. Но само стремление, которое заставило его выбрать чёрный, от этого не исчезнет, чем бы оно ни было — стремлением нарисовать как можно ярче (чёрный цвет самый контрастный) или тревожностью.

«Чёрный квадрат» в истории — не деяние, а признак, знак. Именно иконка — в компьютерном смысле. Значок, в свёрнутом виде означающий программу. Можно уничтожить иконку, но сама программа от этого не удалится. Нам приходится жить с той программой, о которой возвещает «Чёрный квадрат». «Последние вопросы», поставленные в XIX веке, оказались далеко не последними.

Можно сделать свой выбор — испугаться и отвернуться, объявить квадрат и всё, что в нём открывается, торжеством небытия; а можно вдруг ощутить, что квадрат не уничтожил икону и не заменил её собой, — это под силу только перепуганному зрителю, — а, будучи повешен в красном углу, стал иконой, в неё превратился. Малевич не «воспел» небытие — он нашёл, что ему противопоставить, нашёл такое искусство, которое сможет существовать в грядущих условиях.

Вам не нравится? Вам кажется, что в такой иконе нет любви, тепла? А может быть, есть, но в таком виде, чтобы выдержать XX век и его этические, экзистенциальные испытания. Может быть, именно благодаря супрематизму, алогизму и прочему — и оказалось возможным не только «искусство после «Чёрного квадрата»», но и сами знаете, после чего.

Но дадим слово Малевичу, который и сам ответил Бенуа. Вот отрывки из его письма своему критику: май 1916 года.

«Но, г. Бенуа! Хам ли это пришёл?

Хам ли желает воздвигнуть новое.

Хам ли стремится уйти от вчерашнего дня, чтобы обогатить себя новой, более здоровой формой Искусства.

. В искусстве есть обязанность выполнения его необходимых форм. Помимо того, люблю я их или нет.

Нравится или не нравится — искусство вас об этом не спрашивает, как не спросило, когда создавало звёзды на небе.

И благодаря вашей «любви» и «нравится» Вы и Ваши коллеги правого крыла никак не могут оставить кринолины. И Вам весело и жарко (грейтесь — у нас на Марсовом поле не топили).

Да, Вам, привыкшему греться у милого личика, трудно согреться у лица квадрата».

А вот что с меньшим задором, но с неменьшей подспудной убеждённостью говорил Малевич ученикам в 1926 году: «. что в квадратном холсте изображён с наибольшей выразительностью чёрный квадрат, который, по мнению автора, является единственно точным по выразительности и отношениям сторон квадратом, не имеющим ни одной параллельной линии к геометрически правильному квадратному холсту и сам по себе также не повторяющий параллельность линий сторон, являясь формулой закона контраста, присущего искусству вообще». Малевич считал, что «закону контраста подчинено и древнее искусство, и искусство Возрождения. Элементы кубизма он видел и в работах Рафаэля, и в русской иконе» 3 .

(А как же «бесстыжие венеры»? Малевич простил их? Да он их по большому счёту никогда и не порицал самих по себе. Он порицал лишь тот испорченный академический глаз, ту «привычку сознания», которая всё себе присваивает и предметно толкует. Это же всё равно что искать в музыке непременно программу, человеческие страсти: «Вот тут он её любит, а тут трагический герой борется».

Да тьфу! И правильно тьфу. На картине нет «просто» мадонны, потому что не бывает мадонн на картинах. Есть Мадонна — на небесах, горшок — на земле. На картине же есть — линия и цвет.)

Будучи футуристом, Малевич в задоре полемики позволил себе много эпатирующих деструктивных высказываний. Но судить по ним о творчестве Малевича — значит совсем его не знать. Малевич никогда не был художником разрушения. Он не был влюблён в смерть. Его призывы «рушить города» не имеют ничего общего не только с реальными бомбами, но даже и со стихами Маяковского.

Но главное — и эти-то призывы закончились, когда для Малевича стилистически закончился футуризм. С изобретением супрематизма Малевич изобрёл для себя не просто живописный или художественный суперстиль, но новое духовное пространство — и именно так о нём и говорил, чем дальше, тем более внятно.

Именно этим духовным путём обусловлено и появление супрематизма, и его развитие, и то, что к концу жизни Малевич умеет находить этот же дух и в стилях-предшественниках супрематизма, в том числе в реализме. Он отличался и от конструктивистов, которые спешили всю силу своего таланта отдать революции, и от академических реалистов, которых в итоге революция пригрела.

Отличался не только тем, что никогда не ставил живопись на службу чему бы то ни было, но и тем, что разработал на основе своей стилистики идеалистическую философию. Не важно, насколько наивную или безумную. Главное, повторим: супрематизм — это духовное пространство. Так его понимали и ученики. Владимир Стерлигов писал: «Квадрат Евклида был измерением метрическим, квадрат Малевича — явление нравственное».

В конце концов, Малевич ответил на критику квадрата как грядущего хама трактатом «Супрематизм: Мир как беспредметность, или Вечный покой», о чём будет впереди. Что же касается «я тоже так могу нарисовать», можно вспомнить знаменитую фразу Пикассо на выставке детских рисунков. «В их возрасте я умел рисовать, как Рафаэль, но всю жизнь учился рисовать, как они».

Примечания

1. Студентам Государственного института художественной культуры (ГИНХУК), существовавшего с 1923 по 1926 год.

2. См.: Толстая Т.Н. Квадрат // Толстая Т. Изюм. М., 2007.

3. Из воспоминаний книжного графика Валентина Ивановича Курдова, Недолгое время обучавшегося в ГИНХУКе.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |

Источник: www.k-malevich.ru

Вместо иконы — «Чёрный квадрат». Что этим хотел сказать Малевич?

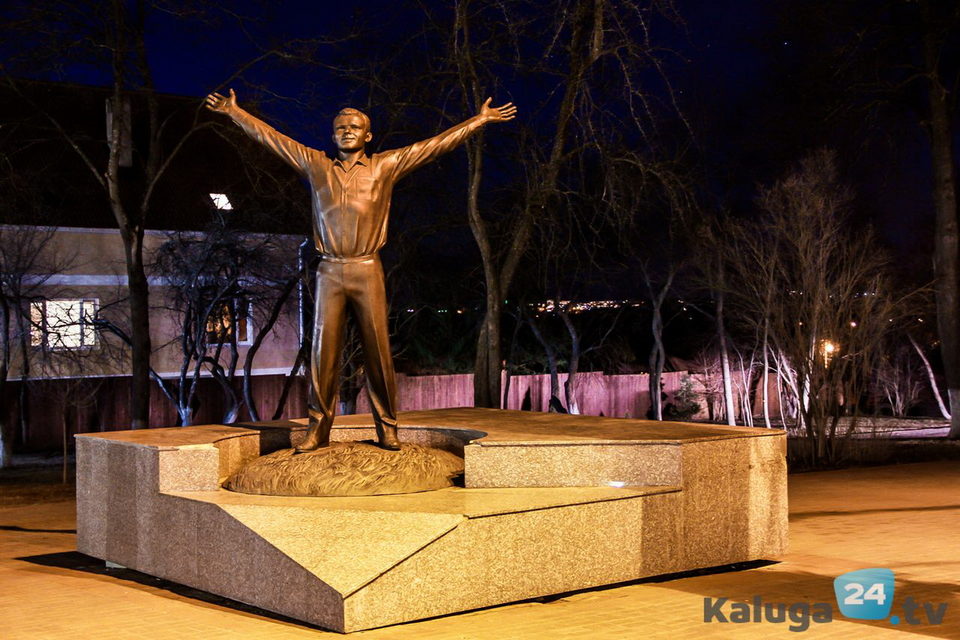

23 февраля исполняется 140 лет со дня рождения российского и советского художника-авангардиста Казимира Малевича. В связи с этим в музее изобразительных искусств прошло мероприятие «Казимир Малевич. «Чёрный квадрат» и не только».

После просмотра фильмов из коллекции Русского музея «Я ухожу в пространство» и «Казимир Малевич. Преображение», методист информационного центра музея Елена Сандакова сделала краткий лекционный обзор жизни и творчества художника, вставшего на путь неизведанного абстрактного искусства и открывшего миру супрематизм.

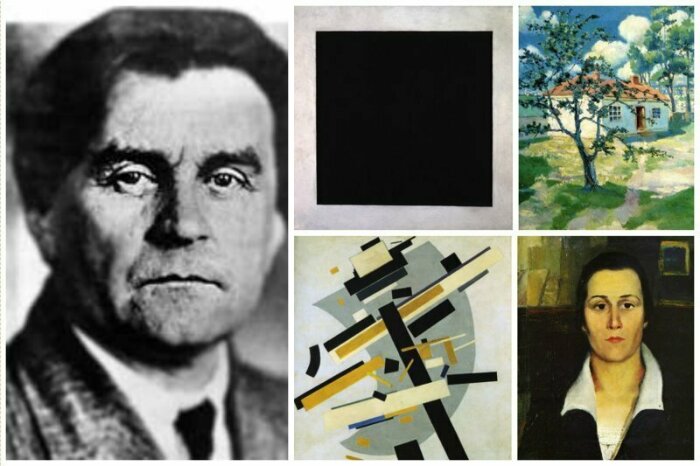

Супрематизм (от лат. supremus – наивысший) – слово, введённое в искусство, самим Малевичем. На начальном этапе этот термин означал доминирование, превосходство цвета над всеми остальными свойствами живописи.

В беспредметных полотнах краска, по мысли Малевича, была впервые освобождена от подсобной роли, от служения другим целям, – супрематические картины стали первым шагом «чистого творчества», то есть акта, уравнивавшего творческую силу человека и Природы.

В дальнейшем, даже в условиях гонений на авангардное искусство в СССР, эти идеи нашли своё воплощение в архитектуре, дизайне, сценографии.

В чём секрет притягательности самой знаменитой картины Малевича «Чёрный квадрат»? Никто до сих пор сказать не может. Сам художник не понимал этого.

Интересно, что с«Чёрный квадрат», по сути дела, квадратом не является: его стороны не равны друг другу и не параллельны. Кроме того, когда мы смотрим на эту картину, то обычно видим только чёрный квадрат. А ведь есть ещё и белый: само полотно.

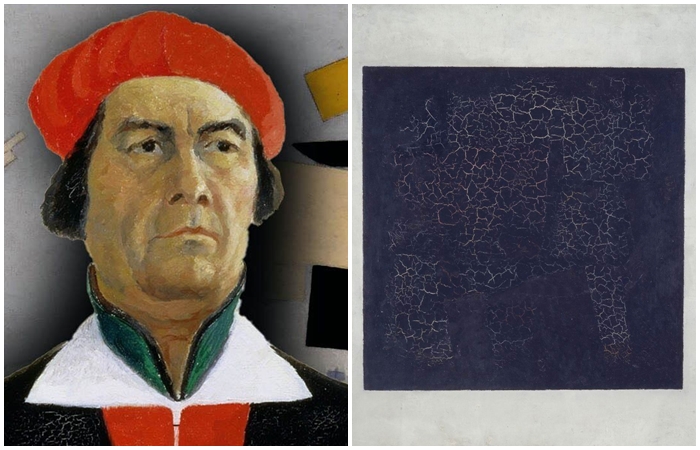

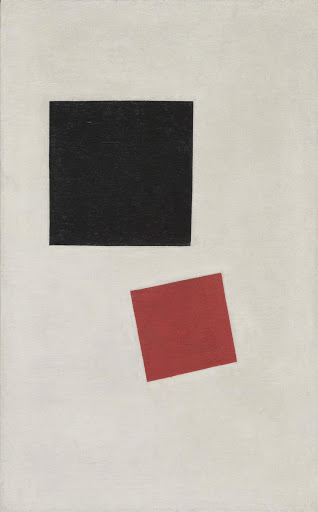

Квадрат, согласно живописной азбуке Малевича, это «нуль форм», земное начало. Художник как-то сказал, что «Чёрный квадрат» – это икона. Не в том смысле, в котором мы понимаем это слово, а как икона стиля авангарда.

Последней футуристической выставкой картин была знаменитая «0,10». Ноль в этом названии означает отсутствие (нулевое количество) предметных форм в супрематизме, а десять – изначальное количество художников, планирующих в ней участвовать. В последствие их стало четырнадцать, но название выставки менять не стали.

Тогда «Чёрный квадрат», указанный в каталоге как «Чёрный четырёхугольник», повесили в красном углу: в месте, где у восточных славян всегда висели иконы.

Среди других произведений Малевича следует выделить «Автопортрет» (1910), «Авиатор» (1914), «Англичанин в Москве» (1914), «Женский портрет» (1919), «На сенокосе» (1929), «Женщина с граблями» (1931), а также «Чёрный крест» (1923), «Чёрный круг» (1923), «Красный квадрат» (1915) и «Белое на белом», или «Белый квадрат», как его также называют.

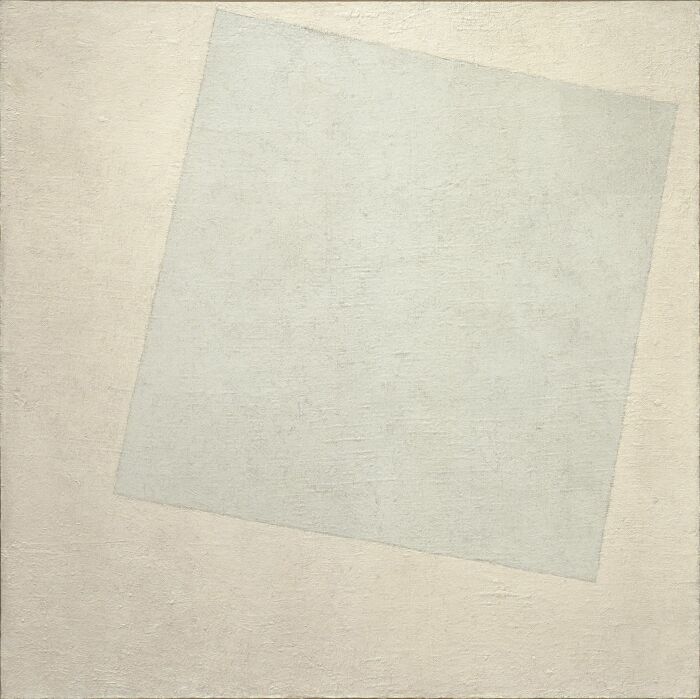

Про «Белый квадрат» существует легенда, что художник, нарисовав его, потерял квадрат из вида, после чего решил очертить границы квадрата и более оттенить фон. В таком виде картина и дошла до зрителя.

— Многие люди, впервые увидевшие картины Малевича, часто говорят: «И я бы так смог», не понимая, что Малевич был замечательный рисовальщик, – отмечает лектор. А примитивизм художника нужно рассматривать как следствие.

Каждый видит и интерпретирует картины Малевича по-разному. Но ведь в этом и была главная задача художника: показать зрителю его собственное видение картины.

Мало кто знает, но существует и фарфор Малевича, так как он и его последователи активно распространяли идеи супрематизма на Государственном фарфоровом заводе в Петрограде.

Задумывалась эта посуда для ежедневного использования простыми людьми, но в итоге стала вожделенным предметом коллекционеров. Средняя цена одного чайника из такого сервиза сейчас около 80.000 рублей.

Несмотря на то, что в советские годы в нашей стране Малевич не был понят современниками, сейчас он – одна из ключевых фигур русского авангарда, и мы бережно храним его наследие.

- # Истории

- # Кирилл Гизетдинов

- # Музей изобразительных искусств

Источник: kaluga24.tv

Как Казимир Малевич создал «Чёрный квадрат» и причём здесь супрематизм

Многие наверняка тысячу раз видели изображение «Чёрного квадрата» Казимира Малевича. Это, безусловно, одно из самых cпорных произведений искусства, когда-либо созданных. Но что означает эта картина и что представляет собой квадрат? Давайте погрузимся в философию, стоящую за художественным движением под названием супрематизм, и посмотрим на увлекательное искусство, созданное его главным гением.

1. Биография

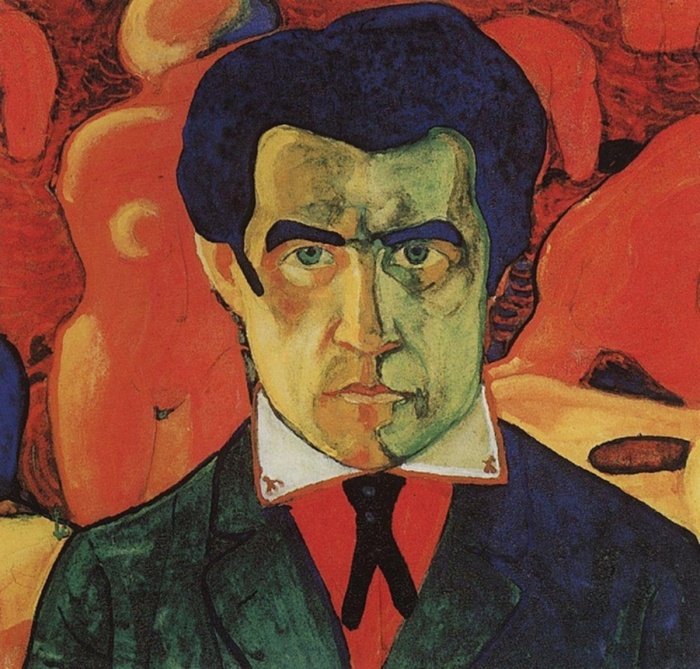

Казимир Малевич. Фото:

Казимир родился в 1878 году под Киевом в семье поляков. Малевич стал частью движения, известного как русский авангард, в котором участвовали не только художники, но и поэты, дизайнеры, архитекторы, писатели и кинематографисты. Это движение определило первые десятилетия XX века в России. За это время в стране произошло много политических перемен, в том числе исторически значимая Октябрьская революция 1917 года.

Портрет Малевича. Фото: nemanjamilutinovic.com.

Такие художественные течения, как супрематизм, русский футуризм и конструктивизм, были частью русского авангарда. Вместе с Казимиром такие художники, как Любовь Попова, Александр Родченко, Наталья Гончарова, Эль Лисицкий, были известны как русские авангардисты. Одно из самых известных произведений русского авангарда — памятник Владимиру Татлину для Третьего интернационала.

Казимир также работал учителем в Народном художественном училище в Витебске, основанном художником Марком Шагалом. В сотрудничестве со своими учениками в Витебске Казимир создал группу под названием UNOVIS, целью которой была разработка новых художественных теорий, продвигаемых через искусство супрематизма. Группа работала вместе около трёх лет, распавшись в 1922 году. Одним из его сторонников в УНОВИСЕ был известный русский художник Эль Лисицкий, известный своей серией «Проунс».

2. Что такое супрематизм

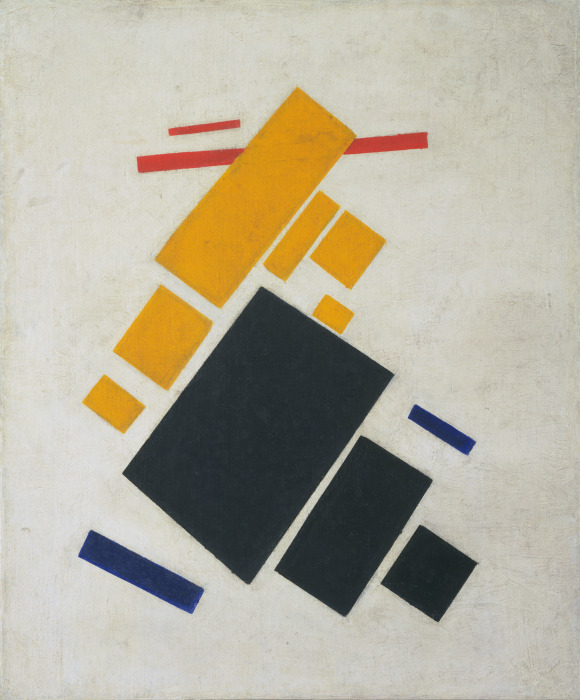

Динамический супрематизм Казимира Малевича, 1915-6 гг. Фото: pinterest.it.

Так как же Казимир придумал супрематизм? Будучи одно время дизайнером, он придумал основную супрематическую форму – чёрный квадрат, работая над костюмом и сценографией для оперы «Победа над солнцем». Таким образом, его работа над этой оперой оказалась очень важной для будущего супрематизма, потому что именно в это время художник придумал геометрические фигуры, которые должны были определить его художественную практику.

Казимир Малевич, Полёт самолёта: Супрематическая композиция, 1915 год. Фото: showclix.com.

В 1913 году русский художник объединился с композитором Михаилом Матюшиным и поэтами Алексеем Крученых и Велимиром Хлебниковым для работы над оперой. Матюшин работал над музыкой, Крученых писал либретто, а Малевич создавал визуальную идентичность оперы. Костюмы были созданы в кубо-футуристическом стиле.

Этот стиль, как следует из его названия, был вдохновлён кубизмом и футуризмом. Геометрические фигуры и цветовые поля, видимые на картинах Казимира, присутствовали и в его костюмах. Сцена была задумана в виде квадрата, который должен был стать частым мотивом в художественной практике живописца. Художник позже отмечал, что его сценическое оформление оперы «Победа над солнцем» было первым проявлением супрематизма.

3. Философия супрематизма

Фотография Последней футуристической выставки 0.10, Санкт-Петербург, Россия, 1915 год. Фото: twitter.com.

Супрематизм как движение полностью связан с мыслью и творчеством Казимира. Без русского художника нет супрематизма. Для него супрематизм представлял собой новый реализм в живописи, несмотря на то, что он не показывал никаких сцен, виденных в повседневной жизни. Для художника геометрические фигуры, используемые в супрематизме, были новой реальностью.

Они не имели в виду ничего, кроме самих себя. Визуальный язык супрематизма был абстрактным, сосредоточенным только на простых геометрических фигурах и цветах.

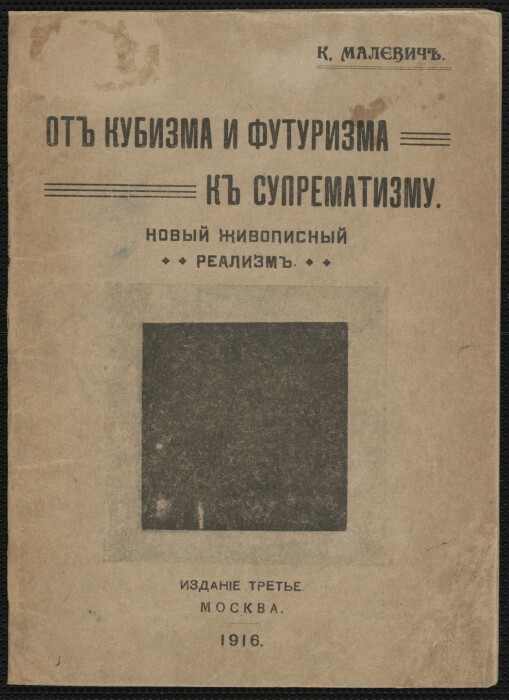

В своём Манифесте Малевич писал: «Для супремата визуальные явления объективного мира сами по себе бессмысленны. Главное — чувство» . Супрематизм хотел поставить под сомнение искусство, его назначение и функцию. Супрематическое искусство считалось беспредметным, Казимир даже сам использовал этот термин для описания своего искусства в эссе «От кубизма и футуризма к супрематизму: Новый живописный реализм в 1916 году».

Он также рассматривал супрематизм не только как художественное направление, но и как философский образ мышления. Для него искусство считалось бесполезным и не предназначалось для служения какой-то политической идее или идеологии.

От кубизма и футуризма к супрематизму: Новый живописный реализм Казимира Малевича, 1916 год. Фото: moma.org.

Казимир считал, что художник должен быть свободным и независимым, чтобы создать настоящее произведение искусства. Через супрематизм он также хотел исследовать идею пространства в живописи и то, каким духовным считал супрематизм Малевич, который был для него не концом искусства, а новым началом.

Мальчик с рюкзаком. Красочные массы в четвёртом измерении, Казимир Малевич, 1915 год. Фото: galerija.metropolitan.ac.rs.

Ещё один важный термин для понимания его искусства и самого супрематизма — фактура. Впервые этот термин ввёл Владимир Марков. Он определил фактуру как общую концепцию в области скульптуры, архитектуры и во всех тех искусствах, где есть определенный шум. Для Малевича и его учеников в УНОВИСЕ фактура представляла собой идею, новое развитие. Русский художник также много писал об этом термине и пытался дать ему философское определение.

4. Чёрный квадрат

Чёрный квадрат Казимира Малевича, 1913 год. Фото: newyorker.com.

«Чёрный квадрат» Малевича, скорее всего, является его самым известным супрематическим произведением. Итак, что же делает «Чёрный квадрат» таким особенным? Рисуя чёрный квадрат на холсте, Казимир хотел покончить с традиционным представлением об искусстве как о чём-то репрезентативном. Он показал новую реальность, которая не была той, которую люди могли видеть в природе или обществе.

Чёрный квадрат не показывал никакого повествования. Он отрицал известные условности живописи и предлагал нечто новое. Художник даже сказал, что его «Чёрный квадрат» — это новое лицо искусства. Он иногда использовал крошечный чёрный квадрат в качестве подписи на других картинах, что свидетельствует о том, насколько важен был для него оригинальный «Чёрный квадрат».

Легендарная картина Казимира Малевича. Фото: google.com.ua.

Очень интересно, что Казимир датировал эту картину 1913 годом, хотя она была написана в 1915 году. И вот почему: художник считал, что произведение должно быть датировано тем временем, когда идея картины пришла в голову художнику. Поскольку Казимир считал, что знаменитый «Чёрный квадрат» возник из эскизов декораций к опере «Победа над солнцем», он датировал его 1913 годом.

В письме к Матюшину в 1915 году Казимир отмечал, как важен для него квадрат в эскизе сценического оформления. Он писал: «Этот рисунок будет иметь большое значение в живописи. То, что было сделано бессознательно, теперь приносит необыкновенные плоды».

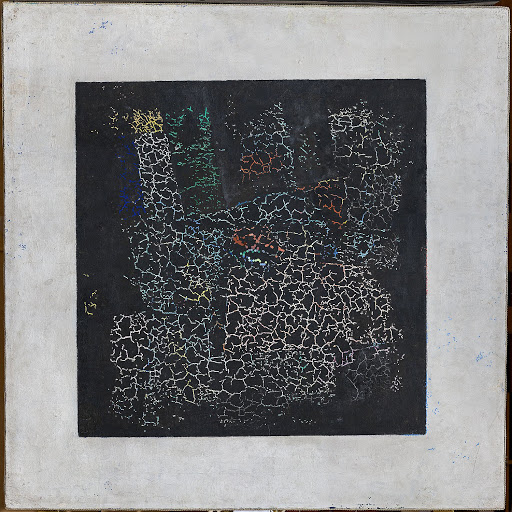

Всего Малевич написал четыре картины «Чёрный квадрат». Оригинал был сделан в 1915 году, а копии — в конце 1920-х и начале 1930-х.

Картины Казимира Малевича в Музее современного искусства. Фото: tripleprofit-zone.life.

«Чёрный квадрат» впервые был выставлен в декабре 1915 года во время выставки, названной Последней выставкой футуристической живописи 0.10 (Ноль-Десять) в Петрограде в России, тогда столице России. Ноль в названии означал новый старт в истории искусства, который должен был представлять супрематизм.

Четырнадцать художников были включены в выставку, и их тридцать девять работ были представлены на ней. Казимир выставил картину, поместив её в верхнем углу стен, что было способом показа русских православных икон дома. Это говорит о том, что он мыслил супрематизм как духовное движение, для него «Чёрный квадрат» был иконой.

Значение «Чёрного квадрата» в истории искусства неоспоримо. Он представляет собой поворотный момент, как и готовые работы Марселя Дюшана. Это было загадочно, интересно и наводило на размышления.

4. Белое на белом

Супрематическая композиция – Белое на белом Казимира Малевича, 1918 год. Фото: pinterest.fr.

Через несколько лет после «Чёрного квадрата», в 1918 году он нарисовал белый квадрат на белом фоне и назвал произведение супрематической композицией – «Белое на белом». В этой картине, благодаря её цвету и простоте, зритель легко может сосредоточиться на материальном аспекте самой картины. Также можно заметить структуру краски и различные оттенки белого, которые использовал здесь художник.

Чайная чашка, Казимир Малевич и Илья Григорьевич Чашник, 1923 год. Фото: yandex.ua.

«Белое на белом» должно было дать ощущение картины, парящей в пространстве. Для художника белый олицетворял утопическое и чистое. Это был бесконечный цвет. В ответ на «Белое на белом» Малевича Александр Родченко написал в 1918 году произведение, известное как «Чёрное на чёрном». Это произведение также стало невероятно важным произведением искусства.

В ней Родченко хотел исследовать такие материальные качества живописи, как фактура и форма.

Малевич не просто писал супрематические картины и писал философские эссе о движении, он также создавал различные объекты, вдохновлённые супрематизмом. В 1923 году вместе с Ильёй Григорьевичем Чашником он создал ряд прекрасных чайных чашек. За год до этого Казимир был приглашён ленинградским фарфоровым заводом для проектирования чашек и чайников.

Примерно в это же время художник также создавал гипсовые модели супрематических зданий, поэтому очевидно, что он тоже думал о смешении супрематизма и архитектуры. Он также разрабатывал узоры для текстиля. Поэтому для Малевича супрематизм представлял собой целую эстетическую вселенную. Это был не просто способ рисовать, но и полностью понять мир.

В продолжение темы об искусстве, читайте также о том, как работы художников эпохи романтизма XIX века обрели колоссальную популярность, став национальным достоянием страны.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник: kulturologia.ru