На сегодняшний день, среди достаточного количества разновидностей транзисторов выделяют два класса: p-n – переходные транзисторы (биполярные) и транзисторы с изолированным полупроводниковым затвором (полевые).

Другое название, которое можно встретить при описании полевых транзисторов – МОП (металл – окисел – полупроводник). Обусловлено это тем, что в качестве диэлектрического материала в основном используется окись кремния (SiO2).

Еще одно, довольно распространенное название – МДП (металл – диэлектрик – полупроводник).

Немного пояснений. Очень часто можно услышать термины MOSFET, мосфет, MOS-транзистор. Данный термин порой вводит в заблуждение новичков в электронике.

Что же это такое MOSFET ?

MOSFET – это сокращение от двух английских словосочетаний: Metal-Oxide-Semiconductor (металл – окисел – полупроводник) и Field-Effect-Transistors (транзистор, управляемый электрическим полем). Поэтому MOSFET – это не что иное, как обычный МОП-транзистор.

МОП MOSFET ТРАНЗИСТОР. ПРИНЦИП РАБОТЫ В АНИМАЦИИ. БЕЗ ЛИШНЕЙ ВОДЫ И ФОРМУЛ. # транзистор #mosfet

Думаю, теперь понятно, что термины мосфет, MOSFET, MOS, МДП, МОП обозначают одно и тоже, а именно полевой транзистор с изолированным затвором.

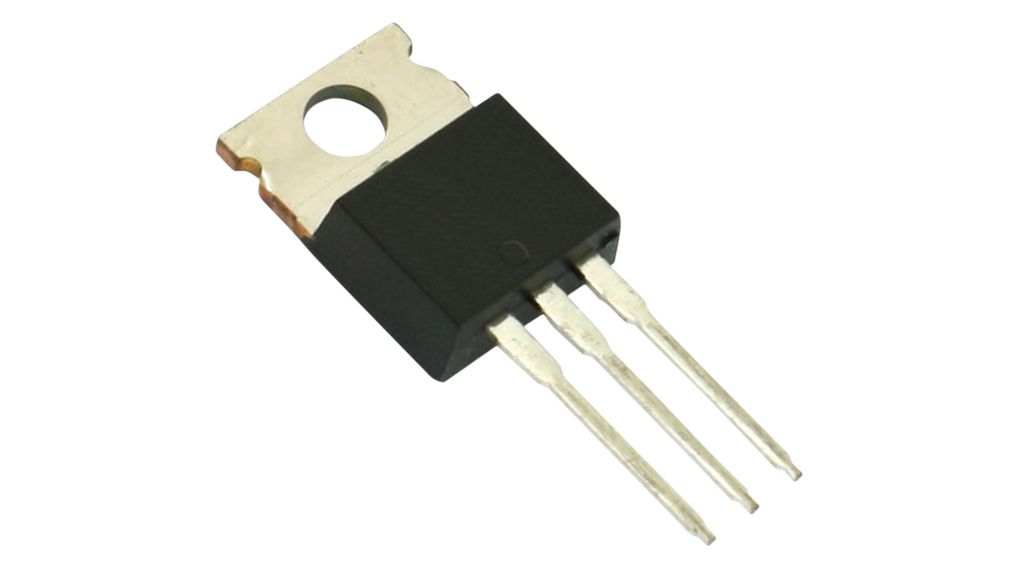

Внешний вид одного из широко распространённых мосфетов – IRFZ44N.

Стоит помнить, что наравне с аббревиатурой MOSFET применяется сокращение J-FET (Junction – переход). Транзистор J-FET также является полевым, но управление им осуществляется за счёт применения в нём управляющего p-n перехода. В отличие от MOSFET’а, J-FET имеет немного иную структуру.

Принцип работы полевого транзистора.

Суть работы полевого транзистора заключается в возможности управления протекающим через него током с помощью электрического поля (напряжения). Этим он выгодно отличается от транзисторов биполярного типа, где управление большим выходным током осуществляется с помощью малого входного тока.

Упрощённая модель полевого транзистора с изолированным затвором.

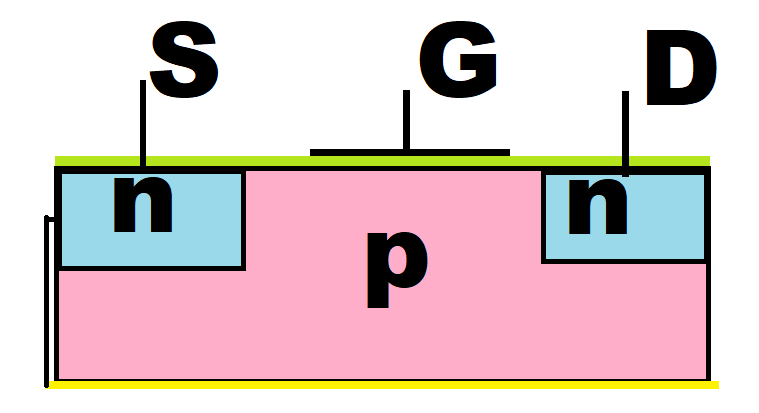

Взглянем на упрощённую модель полевого транзистора с изолированным затвором (см. рис.). Поскольку мосфеты бывают с разным типом проводимости (n или p), то на рисунке изображён полевой транзистор с изолированным затвором и каналом n-типа.

Упрощённая модель полевого транзистора с изолированным затвором

Основу МДП-транзистора составляет:

- Подложка из кремния. Подложка может быть как из полупроводника p-типа, так и n-типа. Если подложка p-типа, то в полупроводнике в большей степени присутствуют положительно заряженные атомы в узлах кристаллической решётки кремния. Если подложка имеет тип n, то в полупроводнике в большей степени присутствуют отрицательно заряженные атомы и свободные электроны. В обоих случаях формирование полупроводника p или n типа достигается за счёт введения примесей.

- Области полупроводника n+. Данные области сильно обогащены свободными электронами (поэтому «+»), что достигается введением примеси в полупроводник. К данным областям подключаются электроды истока и стока.

- Диэлектрик. Он изолирует электрод затвора от кремниевой подложки. Сам диэлектрик выполняют из оксида кремния (SiO2). К поверхности диэлектрика подключен электрод затвора – управляющего электрода.

Теперь в двух словах опишем, как это всё работает.

КАК РАБОТАЮТ MOSFET ТРАНЗИСТОРЫ (МОП, МДП транзисторы)

Если между затвором и истоком приложить напряжение плюсом (+) к выводу затвора, то между металлическим выводом затвора и подложкой образуется поперечное электрическое поле. Оно в свою очередь начинает притягивать к приповерхностному слою у диэлектрика отрицательно заряженные свободные электроны, которые в небольшом количестве рассредоточены в кремниевой подложке.

В результате в приповерхностном слое скапливается достаточно большое количество электронов и формируется так называемый канал – область проводимости. На рисунке канал показан синим цветом. То, что канал типа n – это значит, что он состоит из электронов. Как видим между выводами истока и стока, и собственно, их областями n+ образуется своеобразный «мостик», который проводит электрический ток.

Между истоком и стоком начинает протекать ток. Таким образом, за счёт внешнего управляющего напряжения контролируется проводимость полевого транзистора. Если снять управляющее напряжение с затвора, то проводящий канал в приповерхностном слое исчезнет и транзистор закроется – перестанет пропускать ток. Следует отметить, что на рисунке упрощённой модели показан полевой транзистор с каналом n-типа. Также существуют полевые транзисторы с каналом p-типа.

Показанная модель является сильно упрощённой. В реальности устройство современного MOS-транзистора гораздо сложнее. Но, несмотря на это, упрощённая модель наглядно и просто показывает идею, которая была заложена в его устройство.

Кроме всего прочего полевые транзисторы с изолированным затвором бывают обеднённого и обогащённого типа. На рисунке показан как раз полевой транзистор обогащённого типа – в нём канал «обогащается» электронами. В мосфете обеднённого типа в области канала уже присутствуют электроны, поэтому он пропускает ток уже без управляющего напряжения на затворе. Вольт-амперные характеристики полевых транзисторов обеднённого и обогащённого типа существенно различаются.

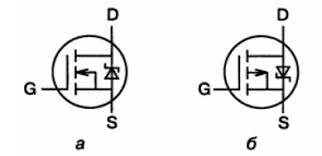

О различии MOSFET’ов обогащённого и обеднённого типа можно прочесть тут. Там же показано, как различные МОП-транзисторы обозначаются на принципиальных схемах.

Нетрудно заметить, что электрод затвора и подложка вместе с диэлектриком, который находится между ними, формирует своеобразный электрический конденсатор. Обкладками служат металлический вывод затвора и область подложки, а изолятором между этими электродами – диэлектрик из оксида кремния (SiO2). Поэтому у полевого транзистора есть существенный параметр, который называется ёмкостью затвора.

Об остальных важных параметрах мосфетов я уже рассказывал на страницах сайта.

Полевые транзисторы в отличие от биполярных обладают меньшими собственными шумами на низких частотах. Поэтому их активно применяют в звукоусилительной технике. Так, например, современные микросхемы усилителей мощности низкой частоты для автомобильных CD/MP3-проигрывателей имеют в составе MOSFET’ы. На приборной панели автомобильного ресивера можно встретить надпись «Power MOSFET» или что-то похожее. Так производитель хвастается, давая понять, что он заботится не только о мощности, но и о качестве звука.

Полевой транзистор, в сравнении с транзисторами биполярного типа, обладает более высоким входным сопротивлением, которое может достигать 10 в 9-й степени Ом и более. Эта особенность позволяет рассматривать данные приборы как управляемые потенциалом или по-другому – напряжением. На сегодня это лучший вариант создания схем с достаточно низким потреблением электроэнергии в режиме статического покоя. Данное условие особенно актуально для статических схем памяти имеющих большое количество запоминающих ячеек.

Если говорить о ключевом режиме работы транзисторов, то в данном случае биполярные показывают лучшую производительность, так как падение напряжений на полевых вариантах очень значительно, что снижает общую эффективность работы всей схемы. Несмотря на это, в результате развития технологии изготовления полупроводниковых элементов, удалось избавиться и от этой проблемы. Современные образцы обладают малым сопротивлением канала и прекрасно работают на высоких частотах.

В результате поисков по улучшению характеристик мощных полевых транзисторов был изобретён гибридный электронный прибор – IGBT-транзистор, который представляет собой гибрид полевого и биполярного. Подробнее о IGBT-транзисторе можно прочесть здесь.

Источник: go-radio.ru

MOSFET паразитный диод, или таки защитный?

MOSFET (metal‑oxide‑semiconductor field‑effect transistor) — транзистор по технологии металл‑оксид‑полупроводник с полевым эффектом. Данный тип транзисторов уверенно вошёл в обиход во всех областях применения, как наиболее эффективное решение многих задач. Вы наверняка в курсе, что он применяется в качестве ключей в силовой электронике, причём не только в «чистом» виде, но и в составе IGB‑транзисторов. В частности, в вычислительной технике все цепи питания построены на базе MOSFET’ов.

Но статья не о самом транзисторе, материалов по которому очень много, а про его небольшую часть — встроенный диод, который иногда называют защитным, а иногда — паразитным. Данный диод характерен для наиболее распространённых транзисторов с индуцированным каналом (транзисторы со встроенным каналом настолько редки, что я как‑то искал пример их существования в природе продаже пару дней).

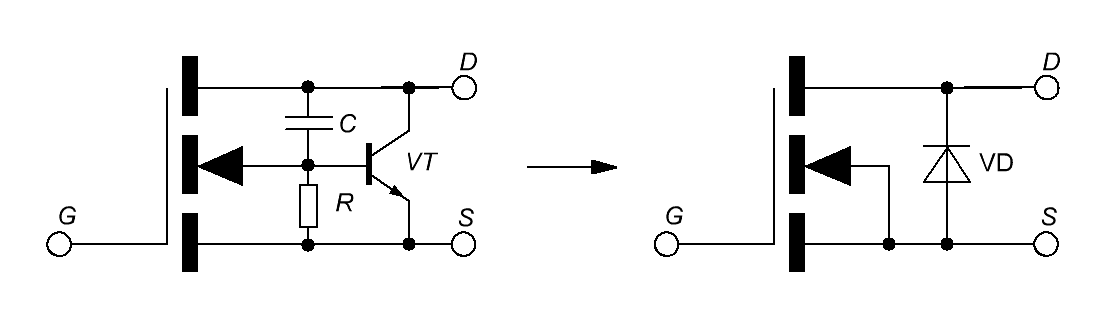

Изначальная природа данного диода — внутренняя структура самого транзистора. У него имеются области разной проводимости, которые можно рассматривать, как обычный биполярный транзистор, который в свою очередь, как бы состоит из двух диодов. При этом в «правильную» сторону диод можно игнорировать — сопротивление индуцированного канала намного меньше сопротивления данного диода, и через последний пойдёт минимальный ток. А вот обратный диод, вот он — таки паразит!

Почему этот диод является паразитным? Дело в том, что он проводит ток даже в закрытом состоянии транзистора. Точнее, в диапазоне состояний, когда основной канал уже закрыт и почти не проводит ток. Для схемотехников это является большой головной болью. Одна радость — проводит ток он в «неправильную» сторону, т. е. при штатной эксплуатации транзистора к нему просто не прикладывают напряжение в «неправильную» сторону и он всегда закрыт.

Однако, при коммутации индуктивной нагрузки, типа реле, дросселя или обмоток двигателя всегда возникает обратный выброс напряжения, что связано с ЭДС самоиндукции, которая накапливается в магнитном поле катушки (отдельная тема, если что). То есть, данный диод будет проводить ток этого самого обратного выброса. В 99% случаев это хорошо и погасит паразитный импульс. Но!

Данный диод имеет очень «плохие» характеристики — высокое падение на нём напряжения, а значит — высокое сопротивление, что приводит к большому тепловыделению, а тепловыделение может спровоцировать выход транзистора из строя. Отдельно необходимо заметить, что данный диод не очень толерантен к высоким напряжениям, а обратный выброс напряжения, при резком отключении проходящего тока, всегда намного выше номинального напряжения питания данной индуктивности (на чём построены все повышающие DC‑DC преобразователи). Что же делать?

Разработчики MOSFET’ов не долго думали и воткнули внутрь самого транзистора ещё один диод, но уже специальный «защитный», который ставится в ту же сторону, что и паразитный, но имеет уже вполне приличные характеристики. Часто это диод Шотки, у которого низкое падение напряжения (малое сопротивление). В даташитах MOSFET’ов всегда указывают характеристики этого диода. По ним легко определить — является ли диод паразитным или защитным. Если падение напряжения на нём велико (около одного вольта) — диод паразитный, мало (менее полувольта) — защитный.

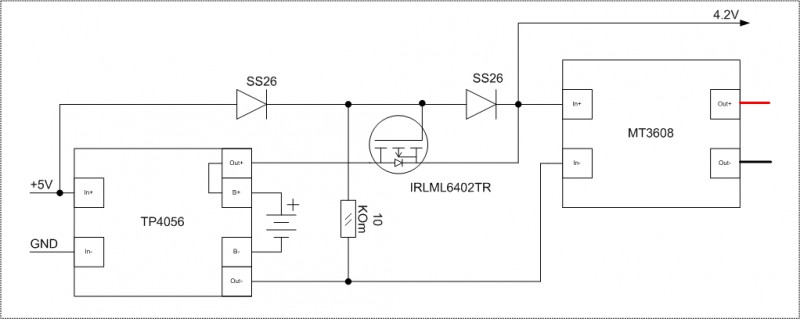

Ещё пару слов про «неправильный» режим работы MOSFET’а. Существуют топологии, где требуется включить транзистор так, чтобы защитный диод работал в прямом направлении. Например, при коммутации двух источников питания:

Здесь p‑канальный MOSFET включен так, чтобы 5 вольт питания не попадали на выход TP4056, что привело бы к отключению батареи от зарядки (связано с особенностями топологии TP4056). Данная схема имеет несколько мелких недостатков, но сейчас не об этом. Если для реализации данной схемы вы выберете транзистор с защитным диодом, то всё будет работать так, как задумано. Но если диод окажется «паразитным» велика вероятность того, что в тот момент, когда исчезнет напряжение на входе блока питания, вы получите «провал» по току, который приведет к перезагрузке вашего ардуино, роутера, или того устройства, что вы пытались от пропадания питания и защитить.

Почему это может произойти? — Питание 5 вольт не исчезнет мгновенно, так как на выходе блока питания имеются ёмкие конденсаторы, что приведёт к плавному снижению напряжения при разряде этих конденсаторов на нагрузку. Условием же открытия p‑канального MOSFET’а является отрицательный потенциал на затворе (G — gate) относительно истока (S — source). У разных транзисторов он разный (см. даташит, параметр «Vgs(th)»), но суть в том, что даже если он не очень велик, мы можем попасть в «мёртвую область». Например, Vgs(th) = -1.5V, а напряжение на источнике питания упало уже до двух вольт, а на выходе TP4056, скажем, 3.4V (аккумуляторы не успели зарядиться полностью). т. е. разница напряжений всего 1.4 вольта, чего недостаточно для открытия транзистора, а MT3608 в этом случае уже не сможет обеспечивать работу нагрузки, если нет диода, который пропустит ток «мимо» транзистора. Если же мы имеем «защитный» диод, то он отработает корректно — падение напряжение на нём невелико, и нагрузка будет в порядке, а вот паразитный диод «скушает» добрый вольт от 3.4, останется 2.4V на входе повышайки (MT3608), и она с большой вероятностью уже не сможет корректно работать, хоть и заявлена работа от двух вольт, но при внятной нагрузке это точно не так — уже при трёх вольтах подобные повышайки не держат ток больше 200мА.

Надеюсь, что изложил всё понятно, и оно было вам полезно.

Источник: habr.com

Принцип работы полевого МОП-транзистора

Устройство и основные характеристики МОП-транзисторов

МОП-транзистор (MOSFET, «металл-оксид-полупроводник») – полевой транзистор с изолированным затвором (канал разделен с затвором тонким диэлектрическим слоем). Другое название МОП-транзистора – униполярный. Основные области применения таких приборов – выполнение функций электронного переключателя и усилителя электронных сигналов в старой и современной системотехнике.

Практически все типы MOSFET имеют три вывода:

Исток – источник носителей зарядов. Является аналогом эмиттера в биполярном приборе.

Сток. Служит для приема носителей заряда от истока. Аналог коллектора биполярного транзистора.

Затвор. Выполняет функции управляющего электрода. Аналог в биполярном устройстве – база.

Особая категория – транзисторы с несколькими затворами. Они применяются в цифровой технике для организации логических элементов или в качестве ячеек памяти EEPROM.

Основные характеристики униполярных транзисторов, учитываемые при выборе нужного прибора:

в открытом состоянии – внутреннее сопротивление и наибольшее значение допустимого постоянного тока;

в закрытом состоянии – максимально допустимое напряжение прямого типа.

Отличие униполярных транзисторов от биполярных

МОП-транзистор управляется электрополем, которое создается напряжением, приложенным к затвору относительно истока. Полярность прилагаемого напряжения определяется видом канала транзистора (p или n). В отличие униполярных биполярные транзисторы управляются электрическим током. Ток во всех типах этих полупроводников формируется двумя типами зарядов – электронами и дырками.

Полевые (униполярные) транзисторы в отличие от биполярных обладают меньшими собственными шумами в низкочастотном диапазоне. Это свойство обеспечивает их эффективную работу в звукоусилительных устройствах. MOSFET применяют в микросхемах низкочастотных усилителей в автомобильных проигрывателях.

Типы МОП-транзисторов

Униполярные транзисторы делятся на p-канальные или n-канальные. Они могут иметь:

Собственный (встроенный) канал. Без напряжения канал открыт. Для закрытия канала необходимо подать ток определенной полярности.

Индуцированный (инверсный) канал. При отсутствии приложенного электротока он закрыт. Для его открытия прикладывают напряжение нужной полярности. Для n-канальных транзисторов отпирающим является напряжение, положительное относительно истока. Его величина должна быть больше порогового значения, установленного для данного транзистора.

Для p-канальных моделей отпирающим будет отрицательное относительно истока напряжение, приложенное к затвору.

Принцип работы МОП-транзисторов на примере прибора с n-проводимостью

В схему униполярного транзистора с изолированным затвором и n-проводимостью входят:

Кремниевая подложка. В подложке n-типа в узлах кристаллической решетки кремния присутствуют отрицательно заряженные атомы и свободные электроны, что достигается введением специальных примесей.

Диэлектрик. Служит для изоляции кремниевой подложки от электрода затвора. В качестве диэлектрика используется оксид кремния.

В большинстве MOSFET исток транзистора подключается к полупроводниковой подложке. Между стоком и истоком формируется «паразитный» диод. Ликвидировать отрицательные последствия появления такого диода и даже использовать в положительных целях позволяет его подключение анодом к истоку в n-канальных полевых транзисторах, анодом к стоку – в p-канальных приборах.

- Между затвором и истоком прикладывается плюсовое напряжение к затвору.

- Между металлическим выводом затвора и подложкой появляется электрическое поле.

- Электрическое поле притягивает к приповерхностному слою диэлектрика свободные электроны, ранее распределенные в кремниевой подложке.

- В приповерхностном слое появляется область проводимости (канал) n-типа, состоящая из свободных электронов.

- Между выводами стока и истока появляется «мост», проводящий электрический ток.

- Проводимость полевого транзистора регулируется величиной внешнего управляющего напряжения. При его снятии проводящий «мостик» исчезнет и прибор закроется.

Аналогично работает МОП-транзистор p-типа. Показанный выше принцип работы является упрощенным. Приборы, используемые на практике в схемотехнике, имеют более сложное устройство и, следовательно, более сложный принцип работы.

Преимущества и недостатки МОП-транзисторов

Униполярные транзисторы имеют довольно широкое распространение в современной системотехнике благодаря ряду преимуществ, среди которых:

- возможность мгновенного переключения;

- отсутствие вторичного пробоя;

- хорошая эффективность работы при низких напряжениях;

- стабильность при температурных колебаниях;

- низкий уровень шума при работе;

- большой коэффициент усиления сигнала;

- экономичность в плане энергопотребления;

- меньшее количество технологических операций при построении схем с использованием МОП-транзисторов по сравнению с применением биполярных приборов.

Применение этих приборов ограничивают следующие недостатки:

Важнейший минус – повышенная чувствительность к статическому электричеству. Тонкий слой оксида кремния легко повреждается электростатическими зарядами, поэтому МОП-приборы могут выйти из строя даже при прикосновении к прибору наэлектризованными руками. Современные устройства практически лишены этого недостатка благодаря корпусам, способным минимизировать воздействие статики. Также в них могут интегрироваться защитные устройства по типу стабилитронов.

Появление нестабильности работы при напряжении перегрузки.

Разрушение структуры, начиная от температуры +150 °C. У биполярных приборов критической является температура +200 °C.

Постоянный поиск по получению хороших эксплуатационных свойств высокомощных униполярных транзисторов привел к изобретению гибридного IGBT-транзистора. Эти устройства объединили лучшие качества биполярного и полевых транзисторов.

Источник: www.radioelementy.ru