Идея написать небольшую статью родилась у меня после прочтения январского номера за 2014 год журнала «AV-салон». В нём есть публикация о шведской фирме PRIMARE. Её продукция(в основном аудио-направленности: усилители, ресиверы, CD-проигрыватели и т.п.) отличается продуманным дизайном, высоким качеством и, разумеется, ценой.

Я не пользовался продукцией этой фирмы, поэтому ничего плохого о ней сказать не могу…

Немного удивил один момент. Позволю небольшую цитату из столь авторитетного издания:

«Внимание к мелочам — конёк Primare. Много ли производителей техники уделяют внимание такому вопросу, как правильное включение сетевых вилок? При подключении силового кабеля к усилителям рекомендуется ориентироваться на метку, которой обозначен фазовый контакт. В этом случае, говорится в описании, уменьшается вероятность возникновения помех и фона. от себя могу добавить, что фазировка влияет на звуковое разрешение, и на построение звуковой сцены.»

И приводится фотография (извиняюсь за качество):

Как сделать фильтр от помех? Схема и реализация.

Ну, то что правильная фазировка сетевой вилки действительно важна, спорить, наверное, никто не будет? Но зачем создавать пользователям столько неудобств? Сомневаюсь, что у каждого аудиофила есть под рукой пробник-индикатор, чтобы проверить, где в розетке фаза. Можно, конечно, и методом прослушивания определить наиболее оптимальное подключение. Но на дворе 21 век и существенно упростить пользователям жизнь большого труда не составляет.

Предлагаю вам, уважаемые читатели, снабдить ваши усилители, ЦАПы и другие устройства простым блоком, который расширит сервисные функции и существенно облегчит правильную фазировку аппаратов. Схема совмещает в себе фильтр от ВЧ-помех и индикатор подключения фазы. Наверное, не стоит объяснять о необходимости фильтрации сетевого напряжения от ВЧ-помех, когда практически любой аппарат включаемый в розетку имеет блок питания с высокочастотным преобразователем, начиная от телевизоров и мониторов и кончая тривиальной зарядкой для мобильника.

Напомню, что современные фильтры проектируются с расчётом на подавление двух составляющих помех: синфазной и дифференциальной составляющей. Синфазное напряжение помехи измеряется относительно корпуса устройства с каждым из полюсов шин питания. Дифференциальная составляющая измеряется между полюсами шин питания (фазой и нейтралью) или как разность синфазных составляющих помехи между шинами питания.

Кроме подавления помех входной фильтр выполняет также защитную функцию в аварийных режимах эксплуатации: защита по току и защита от перенапряжения. Для этого в них устанавливают предохранители и варисторы (последние сейчас как-то редко стали встречаться).

Обязательным условием эффективной работы фильтра является наличие на его входе и выходе конденсаторов. Тем самым обеспечивается ёмкостной характер входного и выходного сопротивления, что способствует ослаблению влияния подводящих линий или нагрузки на уровень действующих помех.

Вот каким должен быть нормальный сетевой фильтр-удлинитель

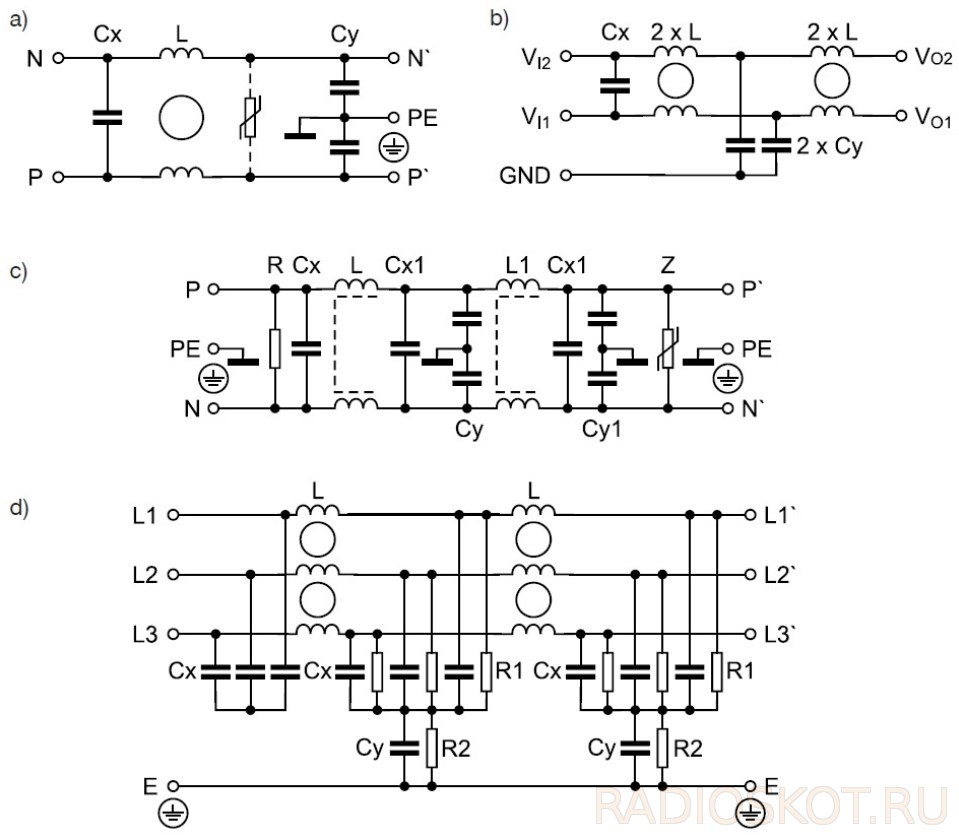

Схема фильтра заимствована из компьютерного блока питания. Причём чаще всего встречаются простые фильтры:

Такие же фильтры, только выполненные на менее мощных деталях, используются и в маломощных устройствах: мониторах, DVD-плеерах, зарядных устройствах и т.п. Такой фильтр подавляет как синфазные так и дифференциальные составляющие помехи. Резистор R1 нужен для разряда конденсаторов фильтра при отключении от сети, во избежание поражения электрическим током.

В своих конструкциях вы можете использовать детали от неисправных компьютерных блоков питания. На фото эти детали обведены красным цветом:

Для маломощных устройств (предварительные усилители, эквалайзеры, ЦАПы и т.п.) можно использовать детали от неисправных блоков питания мониторов:

или от неисправного DVD-плеера или других маломощных устройств:

В некоторых китайских поделках из экономии фильтрующие конденсаторы не устанавливают, а помехоподавляющие дросселя заменяют перемычками:

Понятно, что для нас от таких устройств нет никакой пользы.

В фирменных, качественных блоках питания иногда применяют более сложные фильтры для повышения качества подавления дифференциальной составляющей помехи:

Конструктивно такой фильтр легко определить по двум фильтрующим дросселям:

Обращаю внимание, что очень часто входные элементы фильтра, такие как конденсатор С1 и резистор R1, а также дополнительные конденсаторы С2 и С3, устанавливаются не на общей печатной плате, а монтируются непосредственно на выводах сетевого разъёма и предохранителе.

Выглядит это примерно так:

Эти детали, смонтированные навесом, лучше тоже перенести в свою конструкцию.

Теперь добавим в сетевой фильтр индикацию подключения фазы. На примере простого фильтра:

Увеличение по клику

HL1 — это двухцветный светодиод (трёхвыводной) с общим общим катодом. Можно использовать например L-53SRSGW или аналогичные.

| Расшифровка индикации | |

| Цвет свечения | Состояние |

| Зелёный | фаза подключена правильно |

| Красный | поменяйте включение вилки в розетки |

| Оранжевый | отсутствует заземление или нет контакта с заземлением. |

Если светодиод использовать как индикатор включения питания, то получится очень информативно.

НО! Обращаю ваше особое внимание на необходимость надежной изоляции светодиодов в виду того, что они имеют гальваническую связь с электросетью.

Пожалуй, наиболее удобным и безопасным будет монтаж всей конструкции на печатной плате. Чертеж не приводится, так как детали из «донорских» блоков питания могут быть весьма различными.

Максимальная мощность нагрузки такого фильтра определяется мощностью дросселя L1 (и L2, если вы используете сложный фильтр). Поэтому ищите подходящего по мощности донора или мотайте дроссель сами проводом соответствующего диаметра.

При размещении конструкции в корпусе усилителя следует обратить особое внимание на её надежную изоляцию. С целью уменьшения помех и повышения эффективности фильтра следует минимизировать длину подводящих и выходных проводников.

Определить правильное подключение фазы можно :

1. На слух. Из двух положений сетевой вилки выбираем то, которому соответствует минимальный уровень шумов и фона усилителя. Светодиод распаиваем так, чтобы светился зелёным.

2. Конструктивно. Как показывает практика, правильное включение, это когда фаза подается на начало обмотки силового трансформатора. У трансформаторов со стержневыми сердечниками начало обмотки — это вывод расположенный ближе к центральному стержню сердечника, у тороидальных аналогично — вывод, который ближе к сердечнику, выходящий из «глубин» намотки. Если есть сомнения или трансформатор залит компаундом, и определить начало обмотки проблематично — тогда только на слух.

Главный редактор «РадиоГазеты».

Похожие статьи:

- Немного о блоках питания (часть III)

- Преобразователи интерфейсов

- Всё, что вы хотели знать о защите акустических систем, но боялись спросить (часть первая).

- Регулируемые стабилизаторы LM317 и LM337. Особенности применения.

- Стабилизатор с малым падением напряжения (Low-Drop)

Источник: radiopages.ru

ПРОТИВОПОМЕХОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Электрическое устройство является электромагнитно совместимым, если оно не создает помех, которые могут помешать работе других устройств находящихся поблизости, и в то же время невосприимчиво к помехам само, исходящим от соседних приборов. Помехи делятся на кондуктивные с частотами в диапазоне от 150 кГц до 30 МГц и излучаемые – выше 30 МГц. Одним из способов проникновения их в устройство и выхода из него является электросеть.

Дифференциальные возмущения в однофазной сети

По своей природе и способу распространения сбои в электросети делятся на дифференциальные и общие. Между любыми двумя линиями схемы возникает шум в дифференциальном режиме. В случае однофазных сетей это фазовый провод L и нейтральный N. В свою очередь, в трехфазных сетях это два фазных проводника, например L1 и L2.

С другой стороны, обычные асимметричные (синфазный шум) помехи распространяются в одном и том же направлении по всем линиям схемы, приходя на землю. Например в однофазных сетях они текут от фазового проводника L и нейтрального N к земле. Помехи с частотами менее 500 кГц обычно вызываются остаточными токами. В свою очередь помехи выше 500 кГц являются результатом обычных токов.

Общие помехи в однофазной сети

Например в преобразовательных системах симметричные помехи могут иметь значительный уровень уже в диапазоне очень низких частот, порядка нескольких кГц. Это случается когда они вызваны нелинейностью процесса преобразования электроэнергии (пиковые выпрямители).

В диапазоне более высоких частот эти помехи являются результатом процесса переключения полупроводникового ключа. В связи с тем что параметры схемы дифференциальных помех слабо зависят от специфики данной установки, их достаточно легко фильтровать.

Асимметричные помехи распространяются в преобразовательных схемах, например в результате емкостной связи. Другие причины включают соединения через общее сопротивление, соединения между платой и корпусом, а также между полупроводниковыми элементами и их радиаторами.

Поскольку они распространяются в цепи, частью которой является защитное заземление, это может привести к возникновению помех для других устройств через полное сопротивление заземления. Проникновение обычных помех также связано с магнитной составляющей электромагнитного поля. Электросхемы часто образуют петли с большими площадями.

Сетевые фильтры

Полностью устранить кондуктивные помехи распространяющиеся по сети невозможно. Но они должны быть ограничены допустимыми значениями при которых данное устройство может нормально функционировать не мешая работе других. Предельные значения указаны в соответствующих нормах.

Общая структура сетевого фильтра

Примером такого стандарта является документ, в котором перечислены допустимые уровни помех для устройств для связи, использующих сеть низкого напряжения. В Европе это стандарт PN-EN 50561. В нем также представлены характеристики радиоэлектрических помех и методы их измерения.

Поток тока асимметричных и симметричных компонентов в сетевом фильтре

Для уменьшения дифференциальных и общих кондуктивных помех, протекающих от устройства к устройству или от сети, используются сетевые фильтры (фильтры для защиты от помех). Их устанавливают между электросетью и нагрузкой. Они состоят из правильно подключенных пассивных элементов: катушек и конденсаторов.

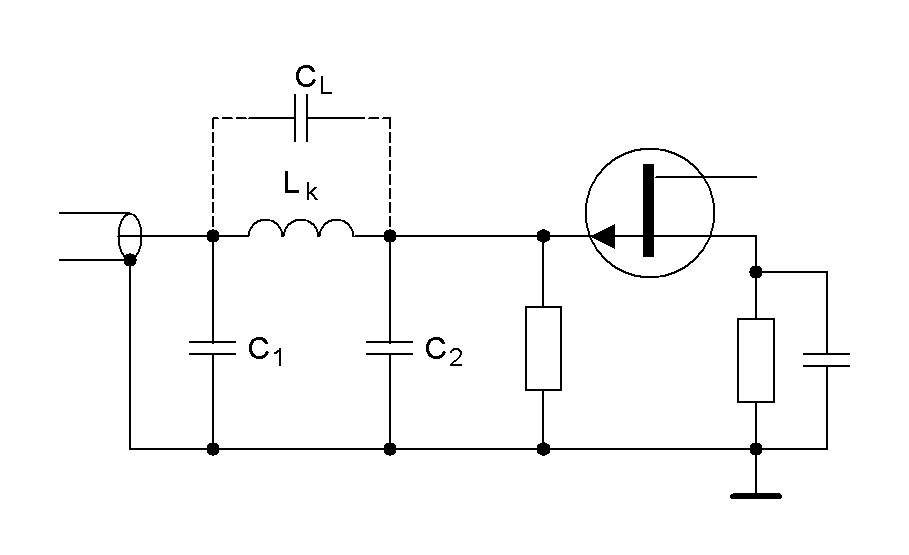

Необходимые компоненты сетевого фильтра (дроссель, конденсаторы Cx и Cy) показаны на рисунке. Далее показан ток асимметричной и симметричной составляющей помех в типичном противо-интерференционном фильтре.

Из каких элементов состоит сетевой фильтр

В состав фильтров для защиты от помех входит дроссель с компенсацией тока. Он изготавливается путем наматывания двух одинаковых обмоток на тороидальный сердечник, который отличается высокой проницаемостью.

Поскольку обмотки намотаны в противоположных направлениях, дифференциальные помехи нейтрализуют друг друга. В результате только индуктивность рассеяния подавляет остаточные токи. В случае несимметричных, токи в двух обмотках расходятся в одном направлении.

Поток, наведенный в сердечнике дросселя, представляет собой сумму потоков наведенных в обеих обмотках. Таким образом индуктивность каждой обмотки подавляет общие токи. Это позволяет подключать конденсаторы малой емкости между фазными проводниками, нейтралью и землей.

Конденсаторы Cy подавляют общие помехи, но не влияют на дифференциальные помехи. Значения емкости Cy подбираются так, чтобы их ток утечки, протекающий через защитный проводник, не превышал допустимых значений указанных в нормах. Но конденсаторы Cx подавляют только дифференциальные помехи.

Противо-интерференционные фильтры также оснащены разрядным резистором. Он включается параллельно конденсаторам фильтра, чтобы разрядить их после отключения устройства от сети.

Сетевые фильтры можно разделить на однофазные и трехфазные. Трехфазные противо-интерференционные фильтры доступны в версиях без нейтрального провода (L1, L2, L3 + PE) или с нейтральным проводом (L1, L2, L3, N + PE).

Как определяется затухание в фильтре

Другой метод классификации – разделение сетевых фильтров на одноступенчатую и многокаскадную конфигурации. Фильтры подбираются по допустимому току и номинальному напряжению устройства, в котором они будут использоваться.

Примеры сетевых фильтров: а) одноступенчатый, b) двухступенчатый, c) трехступенчатый и d) многоступенчатый

Одним из наиболее важных параметров помехозащитных фильтров также являются вносимые потери. Это характеризует их эффективность в подавлении электрических нарушений. Потеря нежелательного сигнала определяется путем соотнесения значения сигнала в цепи с сетчатым фильтром (U2) со значением сигнала в той же цепи, но без фильтра (U1). Следовательно, вносимые потери описываются такой формулой:

Характеристики вносимых потерь представлены в документации помехоподавляющих фильтров. Они определяются в соответствии с руководящими принципами соответствующих стандартов. Другими важными параметрами, которые следует учитывать в технической документации сетевых фильтров, являются: ток утечки и допустимая нагрузка по току при различных температурах окружающей среды.

Параметры сетевого фильтра

Ток утечки вызван наличием паразитных емкостей и емкости Cy между проводниками сети и корпусом (заземляющий провод PE). На практике сумма Сy является решающей. Ток утечки приблизительно описывается следующим соотношением:

- где: Un – номинальное напряжение, F – номинальная частота, а С – суммарная емкость.

Ток утечки не должен превышать уровней, указанных в соответствующих стандартах. Значения тока утечки определяются при самых неблагоприятных условиях (например при большом допуске номинального напряжения, большом допуске емкости конденсаторов и обрыве фазных проводов).

Ток нагрузки, протекающий через фильтр, зависит от температуры окружающей среды. После превышения этого предельного значения ток протекающий через фильтр должен быть меньше номинального тока, а при максимальной температуре, при которой фильтр может использоваться, он должен упасть до нуля. Эта связь описывается следующей формулой:

где: I – допустимый ток при определенной температуре, In – номинальный ток, Tmax – максимальная температура, при которой может работать сетевой фильтр, To – температура окружающей среды, Tz – максимальная температура при которой ток может протекать через фильтр (обычно + 40°С).

Сетевые фильтры – примеры

Сетевые фильтры доступны в различных исполнениях. Один из них – фильтры для печатных плат. Они сконструированы таким образом, что занимают как можно меньше места. Эти фильтры обычно в одноступенчатой конфигурации, размещены в компактном корпусе, и их максимальная мощность ограничена.

Вид фильтра FN406

Схема фильтра FN406

Другой пример – фильтры помех встроенные в разъем IEC. Важным преимуществом сетевых фильтров, интегрированных с сетевым гнездом, является возможность размещения дополнительных выключателей и предохранителей в одном корпусе. Также есть это фильтры для внутренней установки, закрытые металлической крышкой.

Характеристики вносимых потерь фильтра FN406

На рисунке показан фильтр FN406. Это однофазный фильтр для монтажа на печатной плате, заключенный в компактный низкопрофильный алюминиевый корпус. В зависимости от модели диапазон тока составляет от 0,5 до 8 А при температуре не выше + 40°С, а ток утечки при нормальных условиях эксплуатации от 2 до 370 мкА (при обрыве нулевого провода утечка ток может достигать удвоенного значения). Выше показаны характеристики вносимых потерь этого фильтра.

Проектирование сетевых фильтров

А это схема фильтра FN9222 со штекером IEC. Он доступен в различных версиях, включая медицинские (тип B), защелкивающийся корпус (тип S и S1), защита от перенапряжения (тип Z) и вариант разъема Hot Inlet (тип H1). Номинальный ток в зависимости от модели составляет от 1 до 20 А при максимальной температуре + 50°C, а ток утечки при нормальных условиях эксплуатации от 2 до 370 мкА. Вот характеристики вносимых потерь этого фильтра.

Схема фильтра FN9222

Вообще разработка эффективных фильтров подавления – непростая задача. Одним из ключевых моментов является выбор материала сердечника дросселя. Его следует выбирать так, чтобы полное сопротивление связанных катушек в заданном частотном диапазоне общих помех было как можно более высоким.

Характеристики вносимых потерь фильтра FN9222

Для этого используются сердечники с высокой магнитной проницаемостью, в основном ферритовые. Это также позволяет снизить паразитные емкости связанных катушек. Данной цели можно достичь соответствующим методом намотки обмоток. Например однослойные катушки имеют меньшую паразитную емкость.

В случае конденсаторов цель состоит в том, чтобы уменьшить паразитную индуктивность. Это касается внутренней и внешней индуктивностей. В последнем случае это достигается за счет использования коротких проводов. Что касается паразитной внутренней индуктивности, важен тип конденсатора – например керамические конденсаторы характеризуются более меньшим значением этого параметра, чем металлизированные.

Как правильно установить сетевой фильтр

Будет ли фильтр противопомеховой защиты эффективно подавлять помехи, также определяется тем как он правильно спроектирован, а затем выбран для конкретного устройства. Уже на этом этапе можно совершить много ошибок, которые приведут к проникновению помех в сеть и из сети.

Например нельзя размещать другие устройства между фильтром помех и устройством, которое является источником помех или которое должно быть защищено от них. Кроме того, важен способ прокладки входных и выходных кабелей фильтра – они должны располагаться в противоположных направлениях и не образовывать рамочную антенну. При сборке этих элементов необходимо убедиться, что соединение с землей имеет низкое сопротивление.

Источник: radioskot.ru

Фильтры помех во входных цепях

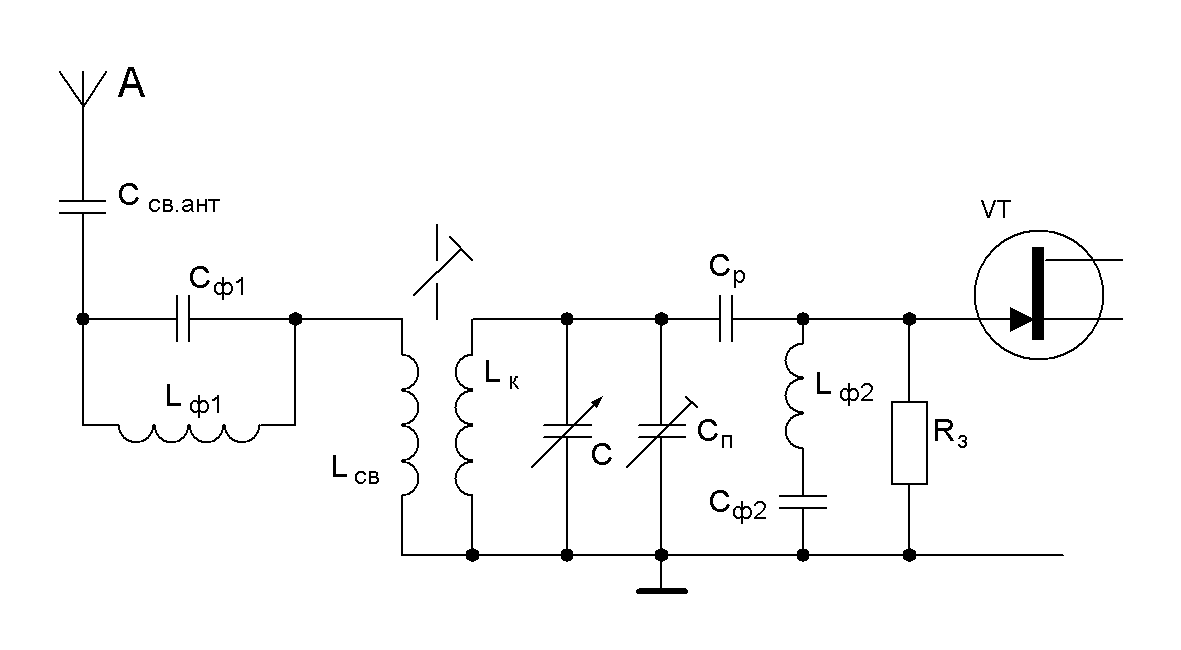

Для дополнительного подавления помех и сигналов, поступающих в антенну по побочным каналам приёма на промежуточной частоте fПР или на любой другой фиксированной частоте fФ, в РПрУ применяют режекторные фильтры (рис.3.11).

Рис.3.11. Схемы включения режекторных фильтров во входную цепь

В схеме на рис.3.11,а, селекция помех с частотой fФ осуществляется с помощью параллельного LФ1CФ1 и последовательного LФ2CФ2 колебательных контуров. Контур LФ1CФ1 играет роль «фильтра-пробки». Большое сопротивление параллельного контура LФ1CФ1 и очень малое сопротивление последовательного контура LФ2CФ2 на резонансной частоте fФ предотвращают попадание помехи на этой частоте на вход первого каскада усиления.

Более эффективное подавление помех обеспечивает схема, показанная на рис.3.11,б. Ёмкости конденсаторов СФ1 и СФ2 выбираются равными:

СФ1 = СФ2 = СФ. Контур настроен на частоту

fф = ——

2π

Напряжение колебаний с частотой fФ на входе ВЦ равно нулю. Это объясняется тем, что на резисторе RФ сигнал, поступающий от антенны через ёмкость СФ1, компенсируется сигналом, поступающим через ёмкость СФ2 и сдвинутым на 180°.

3.6. Входные цепи при работе с настроенными антеннами

Настроенные антенны применяются, как правило, при приёме на метровых и более коротких волнах, а также при профессиональном приёме на декаметровых волнах. В этих случаях обычно предъявляются высокие требования к чувствительности приёмника, которая ограничена его собственными шумами, поэтому важно обеспечить наилучшую передачу сигнала от антенны к входу УРЧ. Коэффициент передачи имеет максимальное значение при согласовании антенны с фидером, а фидера – с входом приёмника. При этом в фидере устанавливается режим бегущей волны, что необходимо также для предотвращения искажений сигнала, вызванных отражениями при большой длине фидера.

Возможны различные схемы согласования фидера с входом приёмника: трансформаторная, автотрансформаторная, с емкостным делителем. При использовании экранированного фидера все схемы согласования практически равноценны.

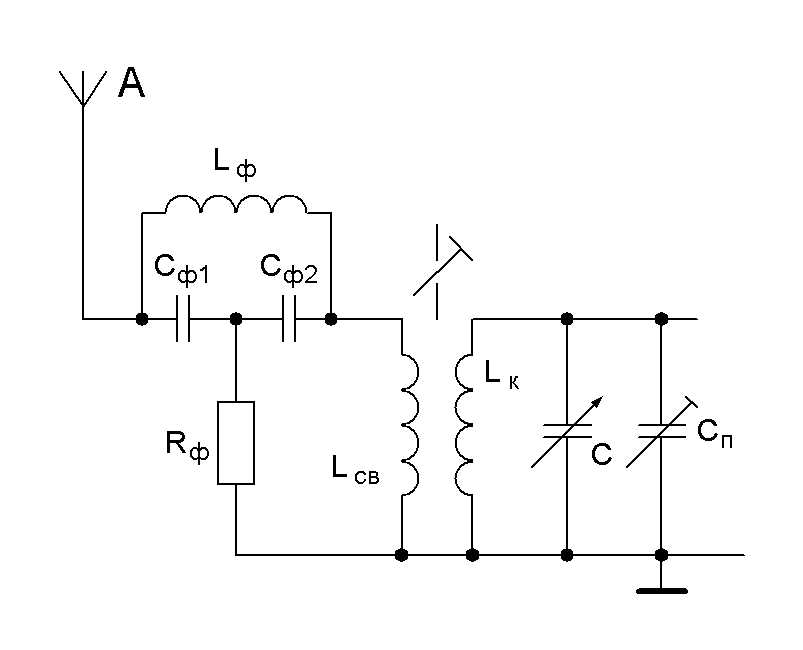

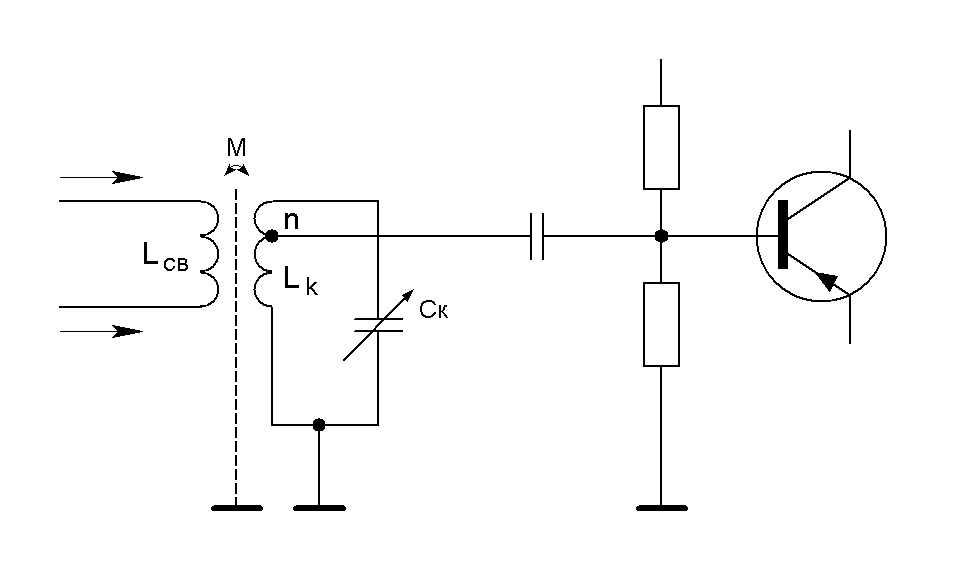

Схема с трансформаторным согласованием показана на рис.3.12:

Рис.3.12. Входная цепь с трансформаторным согласованием

Эта схема применяется как при симметричном, так и при несимметричном (коаксиальном) фидере. Особенно большое распространение она получила при использовании симметричного фидера, поскольку позволяет сделать вход приёмника симметричным, что необходимо для устранения антенного эффекта неэкранированного фидера. Устранение антенного эффекта достигается за счёт применения электростатического экрана между катушкой связи и контурной катушкой.

Схема с автотрансформаторным согласованием изображена на рис.3.3. Такая схема используется при несимметричном фидере. Согласование достигается выбором точки подключения фидера к входному контуру.

Схема с ёмкостным делителем (рис.3.13) используется при несимметричном фидере.

Рис.3.13. Схема с ёмкостным делителем

В этой схеме полная ёмкость контура определяется последовательным соединением составляющих делителя С1 и С2, поэтому результирующее значение меньше, чем в контурах, где ёмкости включены параллельно и суммируются. Достоинством схемы является возможность использования её на более высоких частотах благодаря уменьшению ёмкости С контура.

Источник: studfile.net